Ostende ist sowohl Hafenstadt als auch Seebad und liegt an der belgischen Nordseeküste. 1936 wird der kleine belgische Badeort zu einem Sehnsuchtsort deutschsprachiger Schriftsteller. Nicht nur Stefan Zweig und Joseph Roth, die eine ungewöhnliche Freundschaft miteinander verbindet, sondern auch Ernst Toller, Egon Erwin Kisch, Arthur Koestler und Irmgard Keun verbringen ihre Ferien an dieser Küste. Allen gemeinsam ist, dass der Nationalsozialismus ihnen die Heimat geraubt hat und so ist Ostende für sie nicht nur ein Ferienort, sondern vor allem eine Art letzte Idylle – vor dem Grauen der Welt.

“Es ist Sommer hier oben am Meer, die bunten Badehäuser leuchten in der Sonne. Stefan Zweig sitzt im dritten Stock eines weißen Hauses am breiten Boulevard von Ostende in einer Loggia. Er schaut aufs Meer. Davon hat er immer geträumt, von diesem großen Blick in den Sommer, in die Leere, schreibend und schauend.”

Im Hotel de la Couronne treffen sie sich, die geflüchteten Exilschriftsteller – an der Zuckerbäckerpromenade. Der Nationalsozialismus hat ihnen nicht nur die Heimat geraubt, sondern auch ihre Arbeitsgrundlage – ihre Bücher werden in Deutschland nicht mehr veröffentlicht, doch sie schreiben weiter, immer mit der Hoffnung, vielleicht im Ausland gelesen zu werden: Tag für Tag sitzen Stefan Zweig, Joseph Roth, Irmgard Keun und Egon Erwin Kisch zusammen, um zu diskutieren. Stefan Zweig ist nach Ostende gereist, um zu schreiben, sein Freund Joseph Roth ist ihm gefolgt. Roth schreibt kaum noch, dafür trinkt er um so mehr. In diesem Sommer verliebt er sich in Irmgard Keun, die beiden werden zum seltsamsten Paar des Literaturbetriebs – vereint durch die Gemeinsamkeit, dass sie beide für ihr Leben gerne trinken.

“Aber es sind die Jahre der Entscheidungen und der Entschiedenheit. Stefan Zweig schreibt noch aus einer Welt und über eine Welt, die es nicht mehr gibt. Sein Ideal ist nutzlos, unrealistisch, lächerlich und gefährlich. Seine Analogien taugen nicht mehr für eine Gegenwart, in der der Gegner übermächtig ist. Was hilft Toleranz in einer Welt, in der man selbst und alles, wofür man lebt und schreibt, zermalmt zu werden droht.”

Sommer der Freundschaft, der Untertitel des Buches, bezieht sich auf die seltsame Freundschaft zwischen Joseph Roth und Stefan Zweig. 1936 ist Zweig ein Weltstar, er ist berühmt, doch gleichsam scheu und zurückhaltend. Joseph Roth ist ein Trinker, der ständig auf finanzielle Hilfe angewiesen ist. Er ist cholerisch, voller Hass manchmal. Die Sucht, die ihn in den Fängen hat, hat nicht nur körperlichen Schaden angerichtet, sondern auch psychischen. Zweig versucht dem Freund, den er immer wieder als Bruder bezeichnet, zu helfen – beim Schreiben und beim Bekämpfen der Sucht.

“Wieder einmal sitzen alle im Flore, diese Gesellschaft der Stürzenden, die in diesem Sommer noch einmal versucht, sich als eine Art Urlaubsgesellschaft zu fühlen. Noch einmal versucht, eine Sorglosigkeit zu simulieren.”

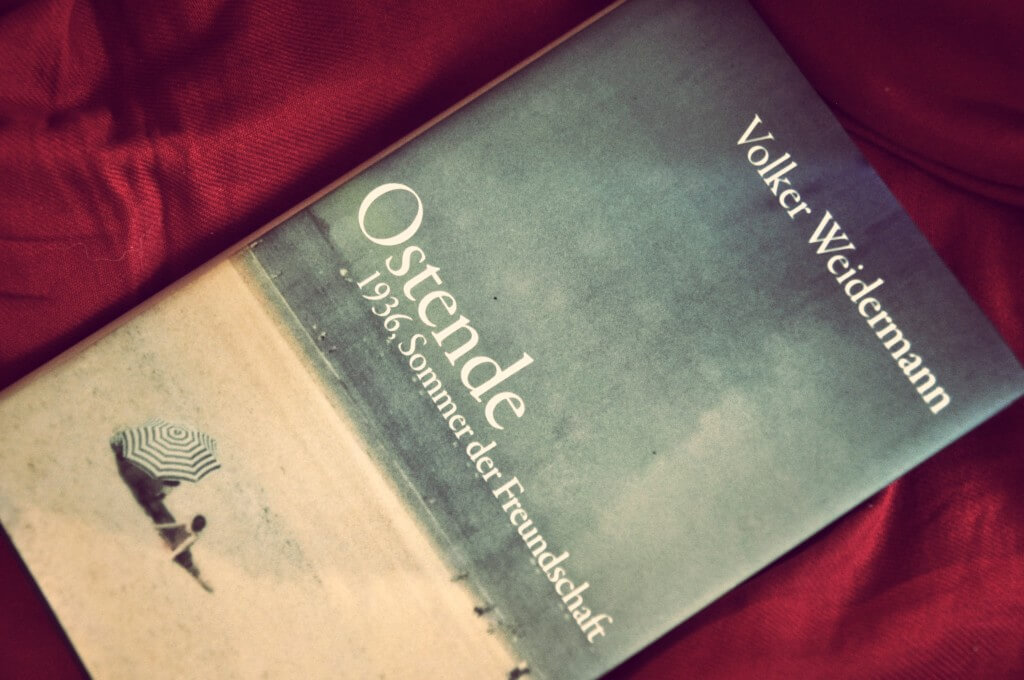

Volker Weidermanns Novelle ist gerade einmal knappe 150 Seiten schmal und doch von so vielen Figuren bevölkert. Es geht nicht nur um die Einzelschicksale der Exilschriftsteller, sondern es geht auch um eine ganze Welt, die damals zu Ende ging – obwohl man so verzweifelt darauf hoffte, dass es nicht so schlimm werden würde. Trotz des verzweifelten Festklammerns an der alten Welt, in die sich Zweig, Roth, Keun und Kisch in ihren Texten immer wieder zurückversetzen.

“Sie schaut mit einem schönen Sonnenblick auf die Welt, auch auf die neue. Aber auf Dauer kann so keiner blicken. Nicht wenn die Wirklichkeit immer dunkler, brauner und gefährlicher wird.”

“Ostende” ist eine hochkonzentrierte und unheimlich dichte Novelle. Volker Weidermann erzählt vom Sommer 1936, er erzählt vor allen Dingen von Stefan Zweig und Joseph Roth, doch eigentlich erzählt er von so viel mehr. “Ostende” ist ein Erinnerungsbuch, dass das Schicksal der Exilschriftsteller, die ihre Heimat verlassen mussten, um weiterhin schreiben zu können, in den Mittelpunkt rückt. Sie verlieren nicht nur den Ort, den sie ihr Zuhause genannt haben, sondern häufig auch jegliche Existenzgrundlage – ihre Bücher verkaufen sich plötzlich nicht mehr. Die Flucht ins Exil bedeutet häufig gleichzeitig das Stehen vor dem Nichts. Im letzten Kapitel des Romans, das die Überschrift “Mystery Train” trägt, verfolgt Weidermann die Lebenswege der erwähnten Autoren und Autorinnen bis an ihr Lebensende. Der Autor erweist sich nicht nur als großartiger und eindringlicher Erzähler, sondern auch als beeindruckender Forscher und Rechercheur.

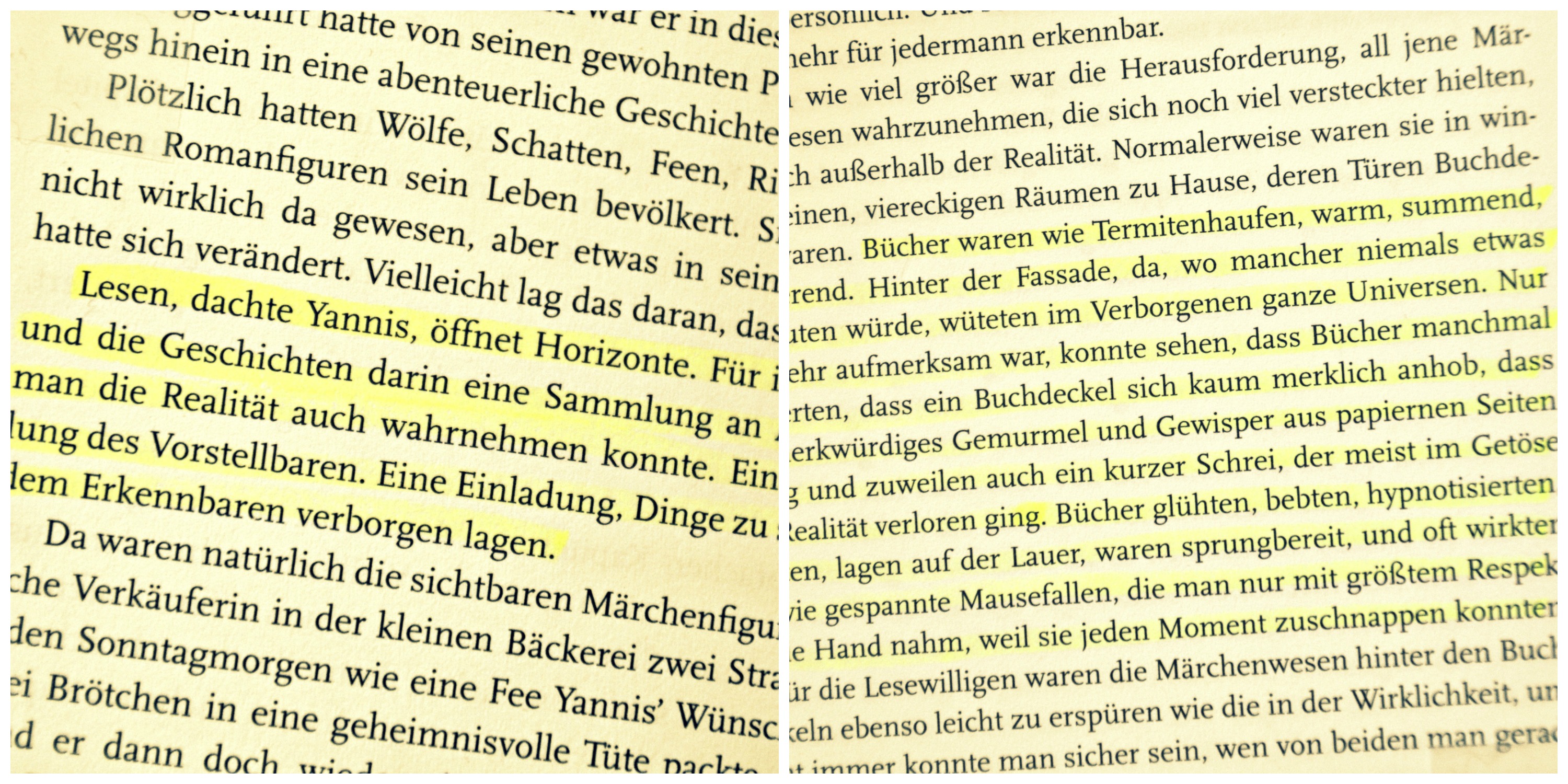

“Denn seine Welt ist eine Bücherwelt, seine Liebe, sein Wissen, sein Denken, er hat es alles aus Büchern gelernt. Er hatte vorher nie darüber nachgedacht, doch in diesem Moment wird es ihm klar.”

Volker Weidermann legt mit “Ostende” eine Novelle vor, die kurz und knapp erzählt wird und dennoch atmosphärisch unheimlich dicht und stimmungsvoll ist. Es ist die Atmosphäre gewesen, die mich beim Lesen gepackt und nicht mehr losgelassen hat. “Ostende” erzählt davon, wie es gewesen sein könnte – damals, im Sommer 1936.

Nach der Lektüre von “Ostende” ist übrigens der Griff zum Regal sehr zu empfehlen, vielleicht findet sich ja dort etwas von dem ein oder anderen Schriftsteller, der erwähnt wird.