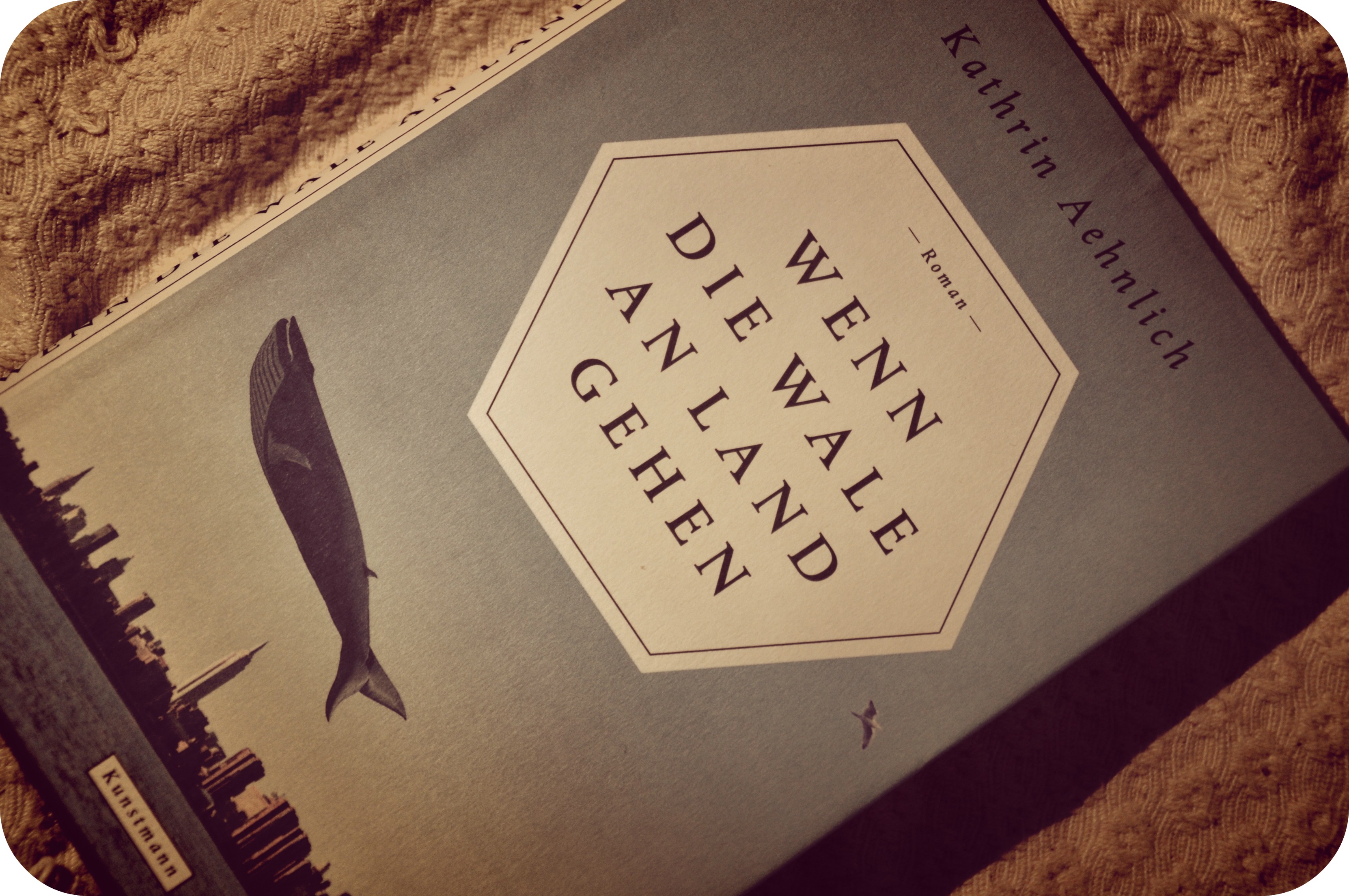

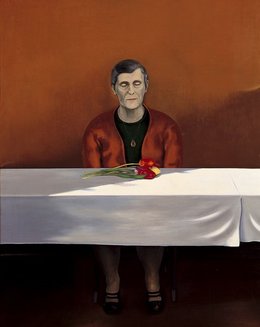

Kathrin Aehnlich wurde 1957 in Leipzig geboren. Nachdem sie zunächst an der Ingenieursschule für Bauwesen studierte, folgte später ein Studium am Literaturinstitut Leipzig. Einem breiteren Publikum bekannt wurde die Autorin, die bereits Hörspiele, Erzählungen und ein Kinderbuch veröffentlicht hat, durch ihren Roman “Alle sterben, auch die Löffelstöre”. Seit 1992 arbeitet Kathrin Aehnlich nicht nur als Autorin, sondern auch als freie Mitarbeiterin für den mdr Figaro. “Wenn die Wale an Land gehen” ist ihre neueste Veröffentlichung und erschien im vergangenen Jahr im Antje Kunstmann Verlag.

“Wahrscheinlich gab es Träume, die man sich nie erfüllen sollte.”

Roswitha Sonntag ist fünfzig Jahre alt und gerade frisch geschieden, doch statt um die gescheiterte Ehe mit Wladimir zu trauern, entscheidet sie sich für eine Scheidungsreise – für Roswitha ist dies das Äquivalent zu einer Hochzeitsreise. Ihre Scheidungsreise führt sie nach Amerika, in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Es ist eine Reise zurück in die Vergangenheit, zurück zu den Träumen, die sie als junge Studentin geträumt hat. Sie ist nie zuvor in Amerika gewesen, doch Mick, der eigentlich Michael heißt, ist aus der ehemaligen DDR nach Amerika geflüchtet. Ihre Beziehung zu Mick war immer etwas kompliziert: war es eine sexuelle Freundschaft oder war es sogar Liebe? Darüber gesprochen haben Roswitha und Mick nie, verbunden hat sie die Musik – vor allem die Stimme von Janis Joplin ließ ihre beiden Herzen immer wieder gemeinsam schlagen, doch mit der Zeit wurden diese Momente immer weniger. Beide drifteten voneinander weg: während Mick nicht bereit war, sich mit der politischen Situation abzufinden und stets wütend aufbegehrte, flüchtete sich Roswitha mit einem neuen Mann in das häusliche Glück der Langeweile – das erste Kind folgte kurz darauf.

“Erstmals seit ihrer übereilten Abreise gestand sie sich ein, dass sie von Mick nichts als die Adresse auf einer alten Postkarte hatte, keine Telefonnummer, keine Mail, nur eine Ortsangabe, die wie die Zahlenkombination für ein Schließfach anmutete.”

Kathrin Aehnlich erzählt eine Geschichte, die angesiedelt ist, zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Roswitha macht sich alleine auf den Weg nach Amerika, ohne zu wissen, wohin genau die Reise sie führen wird – nur mit der Vorstellung im Kopf, Mick wiederzusehen und dadurch vielleicht etwas Vergangenes aufleben zu lassen, dass in der Zwischenzeit schon lange verloren gegangen ist. Jeder Schritt, den sie in Amerika geht – auf fremden Gehwegen, an unbekannten Orten – erinnert sie zurück an die 80er Jahre, die sie in der DDR verbracht hat. Sie hat an einer Fachhochschule studiert, doch sie hatte neben dem trockenen Ingenieursstudium auch immer den Wunsch danach, ihre künstlerischen Interessen auszuleben. Es ist die Fotografie, die sie begeistert und die sie ganz unterschiedliche Orte der damaligen Zeit mit ganz anderen Augen entdecken lässt – sie fotografiert im Tagebau, hält mit ihrer Kameralinse Arbeitssituationen und Lebensbedingungen fest, die lieber verschwiegen werden. Die Freundschaft mit Mick führt sie ein in eine große künstlerische Gemeinschaft an Menschen, die alle auf der Suche nach einem Platz auf dieser Welt sind, nach einem Ort, an dem sie ihre Wünsche und Träume, ihre Interessen und Leidenschaften ausleben können.

“Alles war endlich. Die Nächte voller Musik und Poesie, das Treibenlassen durch den Tag, die Unbeschwertheit, die Freundschaft, vielleicht auch Liebe.”

Copyright: http://www.bildatlas-ddr-kunst.de/item/14796

“Wenn die Wale an Land gehen” ist mit 250 Seiten ein verhältnismäßig schmaler Roman, doch er ist reich an Geschichten und Erinnerungen. Roswitha ist eine stille Frau, doch sie ist gleichzeitig auch ungeheuer mutig, kreativ und stark. Es hat zwanzig Jahre gedauert, bevor sie sich getraut hat, in das Land zu reisen, was bis dahin immer nur in Micks Kopf existiert hat. Im Laufe ihrer Zeit in Amerika kristallisiert sich immer stärker heraus, das Roswithas Reise nicht nur eine Reise zu Mick ist, sondern vor allen Dingen eine Reise zu sich selbst, zu ihren eigenen Bedürfnissen, zu ihren eigenen Wünschen und Träumen. Zum ersten Mal reflektiert sie ihre Studentenzeit, aber auch die schwierige Ehe, die sie mit ihrem schwer kranken Mann geführt hat. Die Wale, die im Titel Erwähnung finden, tauchen im Roman nicht wirklich auf. Ich habe den Titel viel mehr als Metapher für Roswithas Situation gelesen: sie ist in Amerika gestrandet, nachdem sie lange Zeit herumgeirrt ist und die Orientierung verloren hat. Bei Walen gibt es keine Erklärungen für den Orientierungsverlust, ihre einzige Chance ist es – mithilfe der Menschen – wieder zurückzukehren ins offene Meer, um sich neue Wege und Routen zu bahnen. In Amerika ist es das “Shelter Park House”, in dem Roswitha auf Menschen trifft, die bereit sind, ihr dabei zu helfen, ins Leben zurückzukehren und zu der Frau zu werden, die sie vielleicht irgendwann einmal gewesen ist.

“Drei Jahre nach seiner Flucht hatte Mick ihr die erste Postkarte geschickt, die schwarz-weiße Ansicht eines Hochhauses, über dem der Mond stand. Auf der Rückseite der Karte hatten nur zwei Worte gestanden: Bin da!”

“Wenn die Wale an Land gehen” ist ein leiser Roman, der vermeintlich leicht und heiter daherkommt, unter dieser Schicht jedoch auch viel Stoff zum Nachdenken bietet und dabei einige traurige Fragen aufwirft. Es sind Fragen danach, wie wir leben wollen und was wir mit unseren Träumen machen, diese Fragen werden mit der Hoffnung verbunden, dass es nie zu spät ist, sich diese zu erfüllen. Kathrin Aehnlich hat einen Roman voller Musik geschrieben, über eine Frau, die am liebsten in Liedtexten sprechen würde. Großartig!