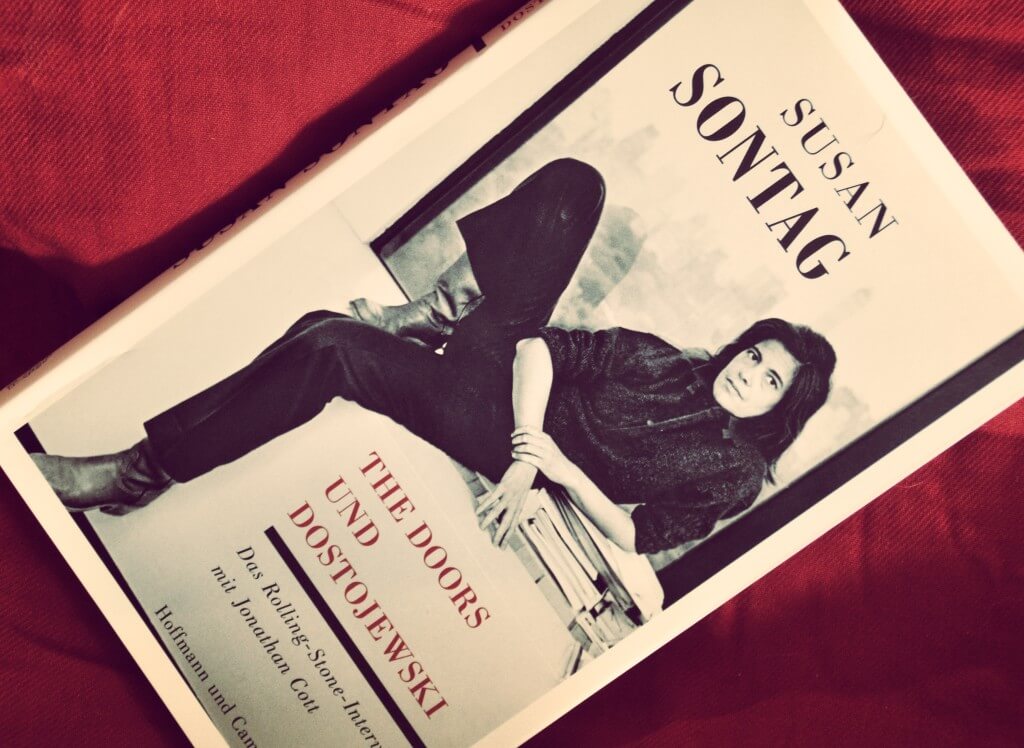

Susan Sontag, die 1933 geboren wurde und 2004 starb, wurde vor allem bekannt durch ihre zahlreichen Essays, sie arbeitete aber auch als Regisseurin und setzte sich als politische Aktivistin immer wieder für Menschenrechte ein. Unter dem Titel The Doors und Dostojewski wurde nun im Verlag Hoffmann & Campe ein Interview herausgegeben, das sie 1978 Jonathan Cott, einem Journalisten des Rolling Stone, gegeben hat.

Wenn ich zwischen den Doors und Dostojewski wählen müsste, dann würde ich – selbstverständlich – Dostojewski wählen. Aber muss ich denn wirklich wählen?

Susan Sontag ist eine Autorin, die ich vom Namen her natürlich kenne, von der ich bisher aber leider noch nie etwas gelesen habe. Ihre Tagebücher stehen bereits in meinem Regal, jedoch noch ungelesen. Gelesen habe ich bisher einzig und allein ein Buch über sie: die Auseinandersetzung ihres Sohnes David Rieff mit dem Tod seiner Mutter (Tod einer Untröstlichen). Als ich nun diesen schmalen Band in der Verlagsvorschau entdeckte, wusste ich sofort, dass ich The Doors und Dostojewski lesen muss.

Sie haben gesagt, dass wir der Literatur fast alles schulden, was wir sind und was wir gewesen sind. Wenn Bücher verschwinden, wird die Geschichte verschwinden, und die Menschen werden ebenfalls verschwinden. Ich bin sicher, dass Sie recht haben. Bücher sind nicht nur die beliebige Summe unserer Träume und unser Gedächtnis. Sie bieten uns auch das Vorbild für Selbsttranszendenz. Manche Leute halten Lesen bloß für eine Art von Flucht: eine Flucht aus der ‘wirklich’ Welt des Alltags in eine imaginäre Welt der Bücher. Bücher sind viel mehr. Sie sind eine Art und Weise, ganz und gar Mensch zu sein.

Jonathan Cott, der als Journalist für den Rolling Stone arbeitete und Susan Sontag bereits aus dem Studium kannte, führte das Interview 1978, kurz nach der überstandenen Krebserkrankung der Autorin. In der Zeitung selbst erschien damals nur ein Drittel des insgesamt zwölfstündigen Gesprächs, nun erscheint es auf Deutsch zum ersten Mal in voller Länge. Im lesenswerten Vorwort liefert Jonathan Cott einige Hintergründe zum Interview, das in Paris seinen Anfang nahm und in New York endete. Er erzählt von seinen Eindrücken und auch von seiner Begeisterung: “Anders als die meisten anderen Menschen, die ich interviewt habe […], redete Susan nicht in Sätzen, sondern in wohlüberlegten Absätzen.”

Susan Sontag hatte viele Lebensthemen, die sie durchdachte und über die sie immer wieder schrieb: sie setzte sich mit der Fotografie auseinander (obwohl sie selbst nie als Fotografin tätig gewesen ist), schrieb über die Schwierigkeit der Interpretation, den Umgang mit Metaphern, ihre eigene Krebserkrankung und den Feminismus. Sie reiste nach Hanoi und Sarajevo und schrieb darüber. Entstanden ist dabei ein umfangreiches Lebenswerk – eine Vielzahl an Essays und Texten. Das Interview, das sie mit Jonathan Cott führte, bietet wunderbare Einsichten in all diese Ideen und Themen.

Ich denke über alles nach, was mir widerfährt. Nachdenken gehört zu den Dingen, mit denen ich mich beschäftige.

Dies sind einer der ersten Sätze dieses Buches und gemeinsam mit ihnen bin ich eingetaucht in dieses Gespräch, das sich wie eine Reise angefühlt hat. Es umspannt all ihre Lebensthemen, von der Fotografie, über die Philosophie, bis hin zur Krankheit als Metapher, zur Kunst und Literatur. Der Gesprächsfluss des Interviews treibt einen von Thema zu Thema, bietet bereichernde Einsichten und zeigt interessante Ideen auf – ich habe immer wieder Stellen markiert, an denen ich gerne weiterlesen, tiefer in die Thematik einsteigen würde. Es sind vor allem Susan Sontags Sätze zur Literatur die ich mir angestrichen habe.

Lesen ist meine Unterhaltung, meine Ablenkung, mein Trost, mein kleiner Suizid. Wenn ich die Welt nicht mehr ertrage, igle ich mich mit einem Buch ein, und dann bringt es mich von allem fort, wie ein kleines Raumschiff.

In ihrem Wunsch, die strikte Trennung zwischen Populär- und Hochkultur aufzuheben, habe ich mich ganz besonders wiedergefunden. Vielleicht ist diese Idee, die, die ich über dieses Interview hinausgehend am meisten festhalten möchte: warum sollte man sich für eines entscheiden? Warum darf man sich nicht für beides interessieren? Für die Doors und für Dostojewski? Warum kann es statt strikter Trennung nicht einen Pluralismus geben? Ebenso faszinierend sind ihre Gedanken zur Geschichte, auf die sie alles zurückführt und die sie auch in unserer heutigen Zeit immer noch fest verankert sieht.

Ich glaube ernsthaft an die Geschichte, und das ist etwas, woran heute kaum noch jemand glaubt. Das, was wir tun und denken, sind historische Errungenschaften. Ich habe nur sehr wenige Überzeugungen, aber dies ist gewiss einer meiner Grundsätze: dass beinahe alles, was wir für naturbedingt halten, geschichtlich ist und seine Wurzeln hat – besonders im späten achtzehnten und frühen neunzehnten Jahrhundert, dem sogenannten revolutionären Zeitalter der Romantik -, und wir beschäftigen uns im Wesentlichen immer noch mit Erwartungen und Gefühlen, die zu dieser Zeit formuliert wurden, den Vorstellungen von Glück, Individualität, radikalem sozialen Wandel und Genuss.

Susan Sontags Rolling-Stone-Interview ist schlicht brillant. The Doors und Dostojewski ist eine faszinierende und inspirierende Lektüre, die mich auch nach dem Zuklappen der letzten Seite noch immer nicht loslässt. Es ist geeignet für Kenner von Susan Sontag, aber vor allem auch für den Einstieg in ein beeindruckendes Lebenswerk.

Max Scharnigg arbeitet nicht nur als Autor, sondern auch als Journalist. Der 1980 geborene Autor ist unter anderem tätig für die Süddeutsche Zeitung, Architectural Digest und Nido. Vor drei Jahren erschien sein Debütroman “Die Besteigung der Eiger-Nordwand unter einer Treppe”. In diesem Literaturherbst erschien sein neuestes Buch “Vorläufige Chronik des Himmels über Pildau”.

Max Scharnigg arbeitet nicht nur als Autor, sondern auch als Journalist. Der 1980 geborene Autor ist unter anderem tätig für die Süddeutsche Zeitung, Architectural Digest und Nido. Vor drei Jahren erschien sein Debütroman “Die Besteigung der Eiger-Nordwand unter einer Treppe”. In diesem Literaturherbst erschien sein neuestes Buch “Vorläufige Chronik des Himmels über Pildau”.