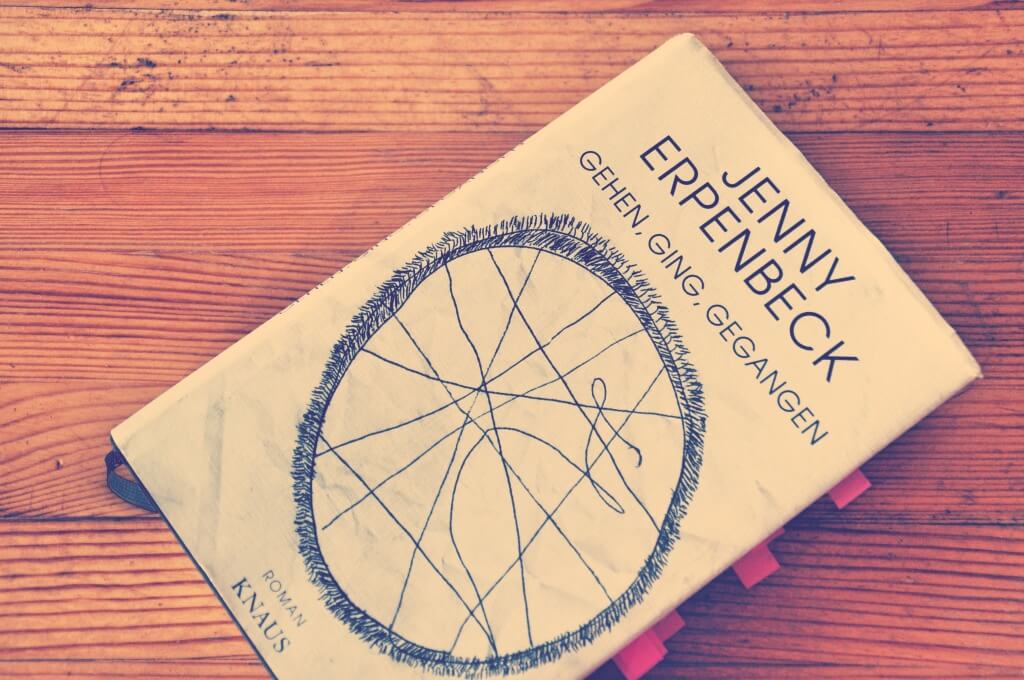

Jenny Erpenbeck legt mit Gehen, ging, gegangen einen hochaktuellen, wichtigen und lesenswerten Roman vor. Einen Roman, dessen Schicksal es ist, dass die fiktive Handlung von der Realität eingeholt wurde und dem Buch damit möglicherweise etwas aufbürdet, das dieses gar nicht verdient.

Wohin geht ein Mensch, wenn er nicht weiß, wo er hingehen soll?

Das beherrschende Thema in Gehen, ging, gegangen ist die Zeit: Richard hat zu viel freie Zeit, seitdem er in Rente gegangen ist. Seine Frau ist verstorben, er lebt alleine und seitdem er nicht mehr arbeitet – er ist viele Jahre lang Professor gewesen – erscheint ihm das Vergehen der Zeit noch bedrückender, noch langsamer, noch kräftezehrender. Die Zeit, die ihm bleibt, ist begrenzt, doch womit soll er sie füllen? Was kann man mit dem Leben anfangen, wenn man plötzlich nichts mehr hat – keine Frau, keine Arbeit, keinen geregelten Tagesablauf?

Auch die Menschen, die auf dem Oranienplatz kampieren, verfügen über viel freie Zeit. Es handelt sich um Flüchtlinge, um Asylbewerber, die in Deutschland ein neues Zuhause finden wollen. Sie hoffen auf Arbeit, auf Sicherheit, auf ein besseres Leben. Sie suchen Schutz vor dem Krieg, vor den Bomben, vor den Gewehrsalven. Auf ihrer Flucht haben sie einen Weg eingeschlagen, der ihnen das Leben hätte kosten können – einzig und allein von der Hoffnung getragen, dort wo sie ankommen, ein besseres Leben führen zu können. Doch die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam, die Zeit vergeht schleppend, ohne, dass sie sinnvoll gefüllt werden könnte.

Manchmal schon hat er sich dafür geschämt, dass er Abendbrot isst, während er auf dem Bildschirm totgeschossene Menschen sieht, Leichen von Erdbebenopfern, Flugzeugabstürzen, hier einen Schuh von jemandem nach einem Selbstmordanschlag, dort in Folien gewickelte Körper von Opfern einer Seuche, nebeneinander im Massengrab liegend. Er schämt sich auch heute, und isst trotzdem weiter, wie sonst auch.

Jenny Erpenbeck führt beide zusammen: die Gruppe Flüchtlinge und Richard, den emeritierten Professor. Richard wird zufällig auf die Männer aufmerksam, er sieht einen Nachrichtenbeitrag über sie, als sie sich dazu entscheiden, in den Hungerstreik zu treten. Sie haben genug davon, Zeit zu vertun. Richard erinnert sich daran, kurz zuvor am Oranienplatz vorbeigelaufen zu sein – so in seiner Welt gefangen, dass er all die Männer und ihr Schicksal gar nicht wahrgenommen hat. Die hungernden Flüchtlinge vom Oranienplatz lassen Richard nicht mehr los, er möchte sie kennenlernen, möchte etwas über ihre Leben erfahren. Kurzerhand beschließt er, sie aufzusuchen, um ihnen all die Fragen zu stellen, die ihn umtreiben.

Wo sind Sie aufgewachsen? Welches ist Ihre Muttersprache? Welcher Religion gehören Sie an? Wie viele Menschen gehören zu Ihrer Familie? Wie sah die Wohnung, das Haus aus, in dem Sie aufwuchsen? Wie haben sich Ihre Eltern kennengelernt? Gab es einen Fernseher? Wo schliefen sie? Was gab es zu essen? Was war in Ihrer Kindheit Ihr Lieblingsversteck? Haben Sie eine Schule besucht? Was für Kleidung trugen Sie? Gab es Haustiere? Haben Sie einen Beruf gelernt? Haben Sie selbst Familie? Wann sind Sie aus Ihrer Heimat weggegangen? Warum? Haben Sie noch Kontakt zu Ihrer Familie? Mit welchem Ziel sind Sie aufgebrochen? Wie haben Sie Abschied genommen? Was haben Sie mitgenommen, als Sie weggingen? Wie haben Sie sich Europa vorgestellt? Was ist anders? Wie verbringen Sie Ihre Tage? Was vermissen Sie am meisten? Was wünschen Sie sich? Wenn Sie Kinder hätten, die hier aufwachsen, was würden Sie ihnen von der Heimat erzählen? Können Sie sich vorstellen, dass Sie hier alt werden? Wo soll man Sie begraben?

Richard befragt die Männer, erforscht ihre Geschichten, begleitet sie in den Deutschunterricht. Während ihm die Flüchtlinge zu Beginn noch fremd gewesen sind, ihr Schicksal ihn im Vorbeigehen sogar gar nicht auffiel, werden sie plötzlich zu einem Teil seines eigenen Lebens: er wird für sie zu einem Ersatzvater, zu einem väterlichen Freund. Er unterstützt sie bei Arztbesuchen und Behördengängen, lädt einige von ihnen zu sich nach Hause ein. Richard und die geflüchteten Männer könnten nicht verschiedener sein, sie stammen aus völlig unterschiedlichen Welten. Bevor die Flüchtlinge in sein Leben traten, sah Richard sich mit einer Zeit konfrontiert, die verging ohne gefüllt zu werden. Das Schicksal der traumatisierten Männer füllt sein Leben und seine Zeit nun auf vorher nie geahnte Art und Weise aus. Plötzlich hat er wieder eine Aufgabe, sein Leben hat wieder einen Sinn und die Zeit ist wieder kostbar geworden. Der Schluss, den man hier als Leser ziehen könnte, mag platt wirken und doch hat mich das Aufgehen von Richard in einer neuen Aufhabe tatsächlich gepackt.

Jenny Erpenbeck legt mit Gehen, ging, gegangen einen lesenswerten und wichtigen Roman vor, der mich in seiner Nüchternheit sehr gerührt hat. Die großen Momente des Buches liegen zwischen den Worten, zwischen den Sätzen, in all dem, was auch nicht gesagt wird. Die Sprache ist einfach, angenehm zurückhaltend, beinahe leise. Die Autorin hat sich einen stoischen Erzähler gesucht, der sachlich auf das Leben blickt und sich nur selten aus der Ruhe bringen lässt. Manchen mag das farblos erscheinen, manchen mag das erzählerische Momentum fehlen – für mich ist Gehen, ging, gegangen dennoch stimmig. Im Mittelpunkt stehen – neben dem Thema Zeit – die Geschichten der Flüchtlinge, die viel Geld bezahlt und ihr Leben riskiert haben, um es nach Deutschland zu schaffen. Ohne dort wirklich erwünscht zu sein, ohne die Aussicht zu haben, dort bleiben zu dürfen. Die Geschichten, die sie mit sich tragen, sind herzzerreißend und das, was sie aufgeben mussten unvorstellbar.

“[…] wenn Krieg ist, gibt es nichts anderes als Schlagen und Schießen, Schlagen und Schießen, wenn Krieg ist, geht alles in Scherben, wenn Krieg ist, sieht man den Krieg, und sonst nichts mehr.”

Jenny Erpenbeck hat mit Gehen, ging, gegangen ein Buch geschrieben, dessen Schicksal es ist, dass die fiktive Handlung schon längst von der Wirklichkeit überholt wurde. Wer das Buch heutzutage aufschlägt, der liest es mit einer ganz anderen Erwartungshaltung, denn das, von dem er liest, ist bereits Teil unserer Realität geworden. Ich glaube, dass dieses Schicksal dazu führen kann, dem Buch Unrecht zu tun. Für mich ist Gehen, ging, gegangen ein lesenswerter und wichtiger Roman, der sich auf mehreren Ebenen mit zentralen Themen unserer Zeit beschäftigt: was ist mit Recht und Unrecht? Was ist mit der Zeit, die uns zur Verfügung steht? Wie können wir sie sinnvoll nutzen? Wie weit darf Hilfe gehen?

Jenny Erpenbeck: Gehen, ging, gegangen. Knaus Verlag, München 2015. 352 Seiten, €19,99. Weitere Rezensionen gibt es auf: Literatur leuchtet | Das graue Sofa | Lust auf Lesen