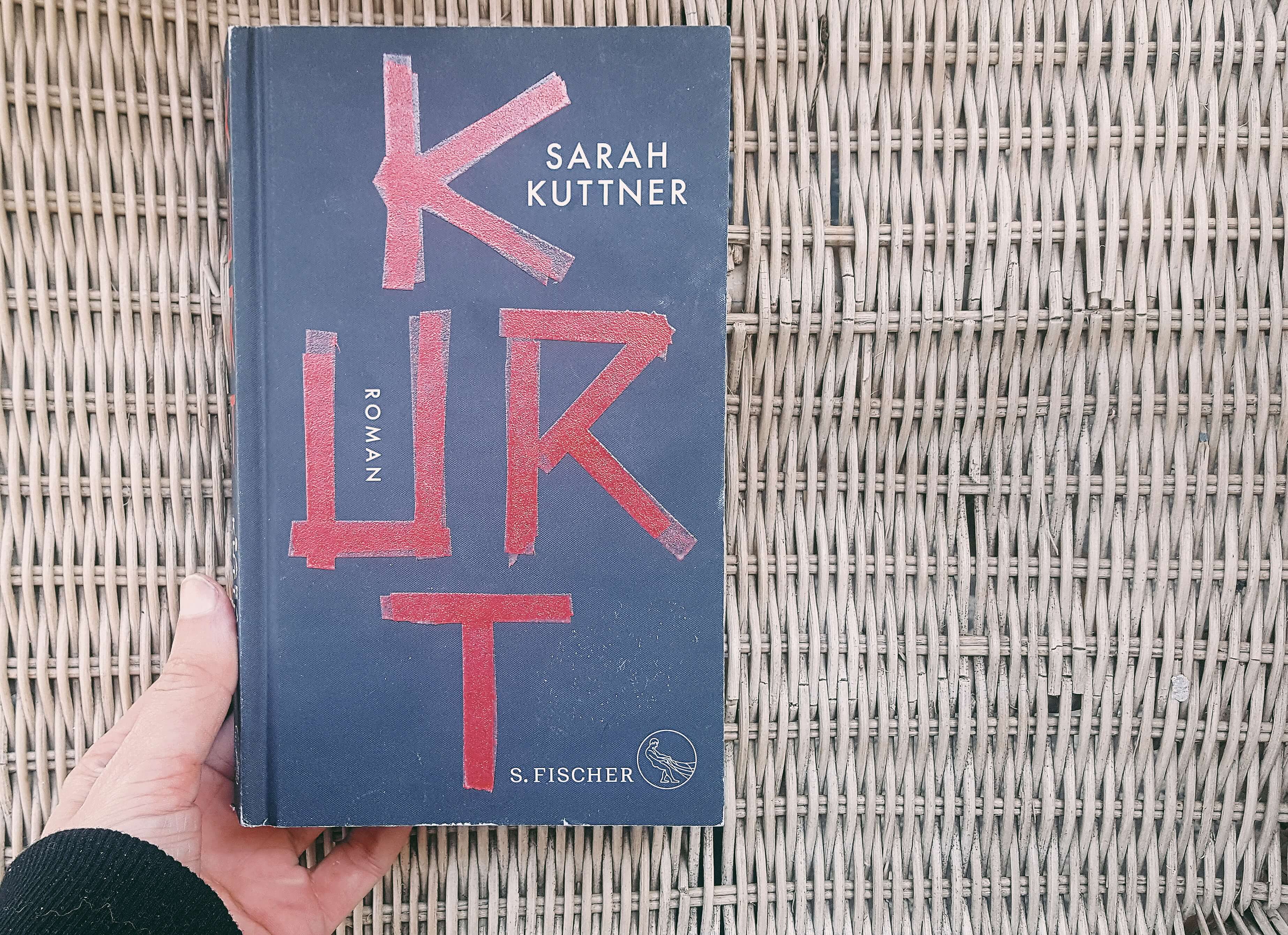

Ich weiß nicht, ob ich es hier schon einmal erwähnt habe, aber dafür sage ich es jetzt: Sarah Kuttner gehört zu meinen Lieblingsschriftstellerinnen. Ich habe alles von ihr gelesen und ich liebe ihre Geschichten, weil sie es schafft mit viel Humor und Leichtigkeit von den ernsten und schlimmen Dingen des Lebens zu erzählen. So ist es auch in ihrem neuen Roman Kurt, der mich eine schlaflose Nacht gekostet hat, weil ich ihn einfach nicht aus der Hand legen konnte.

Wir müssen hier weg. Bite bilden Sie eine Rettungsgasse.

Sarah Kuttner erzählt in ihrem Roman die Geschichte von Lena und den beiden Kurts. Mit dem großen Kurt hat Lena ein Haus mitten in Brandenburg gekauft – sie ziehen dorthin, um näher bei dem kleinen Kurt sein zu können, dem Sohn des großen. Der wohnt dort nämlich bei seiner Mutter. Plötzlich nicht mehr in Berlin zu wohnen ist eine ziemliche Umstellung und sich plötzlich um ein eigenes Haus kümmern zu müssen, eine ganz neue Herausforderung. Lena und Kurt nehmen beides auf sich, weil sie sich wünschen, ein Teil vom Leben des kleinen Kurts sein zu können – und weil sie eine kleine Familie sein wollen.

Kurt erzählt ganz wunderbar von den Hürden und Herausforderungen einer Patchworkfamilie, von den schwierigen Begegnungen mit Kurts Mutter und von unterschiedlichen Vorstellungen bei der Erziehung. Alles muss miteinander abgesprochen und verhandelt werden.

Kurt hat winzige Augen. Ganz zugeschwollen vom Schlaf und einem schönen Veilchen. Veilchen sollte man vielleicht gar nicht schön finden, zumindest nicht an kleinen Kindern, aber Kurt steht sein Veilchen, es passt zu dem Mund voller wackeliger Milchzähne und der winzigen Boxernase und lässt ihn viel verwegener wirken, als er eigentlich ist. Die Boxernase hat er vom großen Kurt.

Und dann kommt es ganz plötzlich zu einem Wendepunkt im Leben der Erwachsenen: der kleine Kurt stürzt vom Klettergerüst und stirbt. Ihr werdet jetzt vielleicht sagen: Halt, Moment mal – du darfst uns doch nicht alles verraten! Ich verrate nichts, was nicht auch im Klappentext steht. Der kleine Kurt stirbt. Und damit verschwindet von einem Moment auf den anderen der Grund für den Umzug, der Grund für das gemeinsame Haus und der Grund für dieses ganze Leben in Brandenburg. Der Klebstoff, der alles zusammenhielt.

Sarah Kuttner erzählt von der Trauer, die Lena und Kurt danach befällt. Eine Trauer, die ganz unterschiedlich ist. Kurt trauert um seinen Sohn – während Lena nach ihrer Rolle in diesem Familiengefüge sucht: wer war der kleine Kurt eigentlich für sie? Und was war sie für ihn? Die Trauer macht die Erwachsenen sprachlos, wütend, ratlos, einsam.

Kurt ist jemand, der die Dinge mit sich selbst ausmacht. Da sage ich dir sicher nichts Neues. Aber vor allem glaube ich, dass er einfach Zeit braucht. Es ist jetzt schon fast drei Monate her, aber das ist nichts im Zeitempfinden eines Menschen, der jemanden verloren hat. Vermutlich hat er die ganzen letzten Monate im Schock verbracht. Es wird jetzt erst langsam durchsickern, dass das hier die neue Realität ist.

Ich habe Kurt in einem Rutsch durchgelesen, weil ich einfach nicht in der Lage war, es wieder aus der Hand zu legen. Das Buch bietet alles, was eine gute Geschichte ausmacht: Sarah Kuttner erzählt von einem der schlimmsten Dinge, die einem im Leben widerfahren kann und tut dies mit sehr viel Ernsthaftigkeit, Zärtlichkeit und einer Prise Humor.

Wenn ihr in diesem Frühjahr ein Buch lesen wollt, dann lest bitte dieses hier und ihr werdet es – versprochen – nicht bereuen. Ich habe geweint, gelacht und das Buch am Ende berührt aber auch beglückt zugeklappt. Ich glaube, dass das ein Zeichen von guter Literatur ist.

Sarah Kuttner: Kurt. S. Fischer Verlag, März 2019. 20€, 239 Seiten.