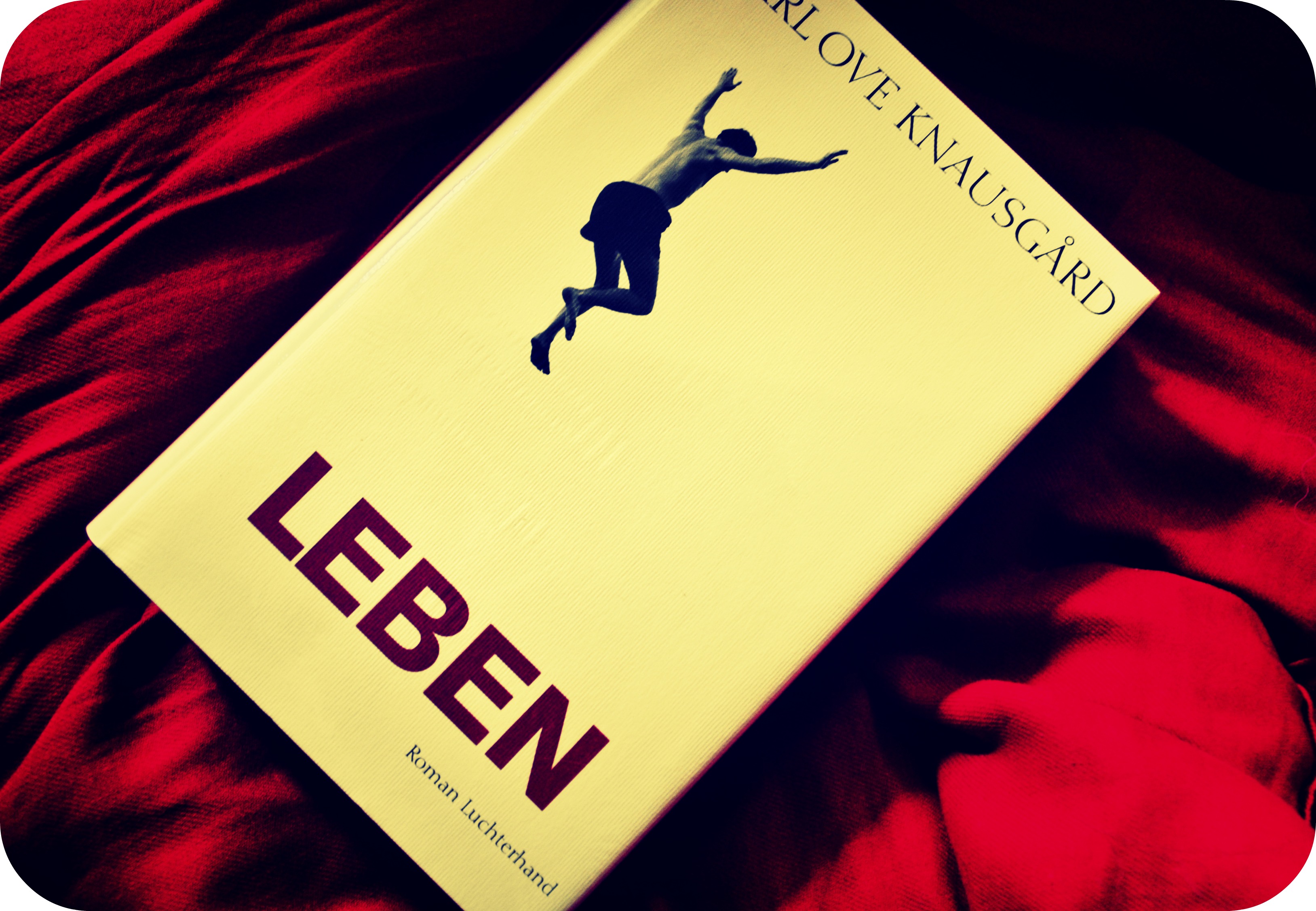

“Leben” ist der nunmehr vierte Band eines großangelegten autobiographischen Projekts: bereits in den ersten drei Bänden – “Sterben”, “Lieben” und “Spielen” – setzt sich Karl Ove Knausgård immer wieder neu mit seinem Leben, seiner Kindheit und seinen Dämonen auseinander.

Während Karl Ove Knausgård in “Spielen” noch weit zurückblickte auf seine frühe Kindheit, blickt er in “Leben” auf eine Phase des Übergangs, des Umbruchs. Es ist eine Phase der Veränderung, die er durchläuft, als sein Leben, wie er es zuvor kannte, auseinander bricht. Die Eltern lassen sich scheiden, der Vater zieht zu seiner neuen Freundin, die bald darauf schwanger wird. Karl Ove Knausgård und seine Mutter bleiben zurück, der große Bruder Yngve ist schon lange ausgezogen. Dem Vater, der ihn seine ganze Kindheit lang drangsaliert und gequält hat, begegnet er nur noch selten – die Begegnungen sind häufig angespannt und enden zumeist in heftigen Wutausbrüchen oder Tränen. Bei dem Vater, der sich jahrelang kühl und zurückhaltend gegeben hat, brechen plötzlich alle Dämme: immer häufiger erlebt sein Sohn ihn betrunken, angetrunken oder mit einem Bier in der Hand.

“[…] so war es mit vielen in diesem Haus, in dem ich mit ihr lebte, und so musste es wohl auch sein: Manches wurde gesagt, kommentiert, beurteilt und zu verstehen versucht, anderes wurde verschwiegen, nicht erwähnt, nicht zu verstehen versucht.”

Für Karl Ove Knausgård ist dies eine Zeit, in der er versucht, sich freizustrampeln, sich von den Schrecken der Vergangenheit zu befreien. Auch er selbst greift dabei immer häufiger zum Alkohol, verbringt die Tage und Wochen vor seinem Abitur in einer Art ständigem Vollrausch und manövriert sich dabei von einer peinlichen Situation in die nächste. Für ihn ist der Alkohol eine Selbstmedikation, die ihn von seinen Komplexen und Ängsten befreit, unter denen er vor allen Dingen im Umgang mit Mädchen leidet. Dabei schwankt er ständig zwischen dem Leben im Rausch und dem Wunsch nach Normalität und danach, ein guter und strebsamer Schüler zu sein. Sein Leben driftet immer stärker auseinander, er selbst spaltet sich auf in zwei Persönlichkeiten, die kaum noch miteinander vereinbar sind. Auch nach dem Abitur kann er nicht damit aufhören, zu trinken, zu trinken und zu trinken. Die Schritte, die er hinein geht in das Leben eines Erwachsenen, sind unsicher – ohne Ziel und häufig auch ohne Verstand, regelmäßig gibt er mehr Geld aus, als er eigentlich besitzt. Er beschließt, ein Jahr als Aushilfslehrer in Nordnorwegen zu arbeiten, er ist gerade einmal achtzehn Jahre alt und ohne Ausbildung, doch dort oben in der Einöde werden Lehrkräfte händeringend gesucht.

“Ich! Ein achtzehn Jahre alter Kerl aus Kristiansand, der gerade das Gymnasium beendet hatte, gerade von zu Hause ausgezogen war, ohne jede Erfahrung im Arbeitsleben, außer einigen Abenden und Wochenenden in einer Papierfabrik, ein bisschen Journalismus in der Lokalzeitung und einem soeben beendeten einmonatigen Sommerjob in einem psychiatrischen Krankenhaus, sollte Klassenlehrer an der Schule von Håfjord werden.”

Es ist nicht überraschend, dass Knausgård um Anerkennung und Autorität bei seinen Schülern kämpfen muss. Doch eigentlich möchte er auch gar nicht Lehrer sein, er möchte Schriftsteller werden. Abend für Abend, wenn er nicht unterwegs ist und sich sinnlos betrinkt, sitzt er zu Hause an seiner Schreibmaschine und tippt, tippt, tippt. Immer mit dem vagen Wunsch im Hinterkopf, irgendwann ein berühmter Schriftsteller zu sein.

“Bücher über junge Männer, die sich in der Gesellschaft nicht zurechtfanden und etwas mehr vom Leben wollten als Routine und Familie, kurz gesagt, junge Männer, die Bürgerlichkeit verabscheuten und die Freiheit suchten. Sie reisten, sie betranken sich, sie lasen, und sie träumten von der großen Liebe oder dem großen Roman. Alles, was sie wollten, wollte ich auch.”

Karl Ove Knausgård erweist sich in “Leben” erneut als erbarmungsloser und schonungsloser Chronist des eigenen Lebens. Detailliert und akribisch skizziert er den eigenen Absturz in den Alkohol, der mit einer erschreckenden Parallelität dem des eigenen Vaters folgt. Als ich die erste Seite von “Leben” aufschlug, konnte ich nicht mehr aufhören zu lesen. Die Mischung von Knausgårds Lebenserinnerungen, die stellenweise hochnotpeinlich sind (besonders dann, wenn es um Mädchen geht), daneben aber auch voller Traurigkeit und lähmender Angst vor dem Leben stecken, entwickelt einen ungeheuren Lesesog. In dieser Peinlichkeit, in dieser Schonungslosigkeit entwickelt sich eine unglaubliche Kraft, eine faszinierende Macht, die mich beim Lesen vollständig im Griff hatte.

“Das ist es, was man wirklich braucht, ich meine wirklich, ich finde es wichtig, hier Prioritäten zu setzen. Alle legen Wert auf materielle Dinge. Alle wollen neue Jacken, neue Schuhe, neue Autos, neue Häuser, neue Wohnwägen, neue Hütten oder neue Boote. Ich aber nicht. Ich kaufe Bücher und Platten, weil das etwas über das Wesentliche aussagt, darüber, was es heißt, hier auf Erden ein Mensch zu sein. Verstehst du?”

Für mich gehört Karl Ove Knausgård in seinem gleichsam radikalen und schonungslosem Versuch, über sich selbst zu schreiben, um sich und seine Dämonen auf Papier zu bannen, zu den spannendsten Autoren unserer Gegenwart. Um sich selbst so sehr in den Mittelpunkt zurück, dass man beinahe 4000 Seiten über das eigene Ich schreibt, braucht es auf den ersten Blick ein ungeheures Ego und eine große Portion Eitelkeit und Selbstliebe. Doch Karl Ove Knausgård untergräbt dieses Ego auf charmante Art und Weise, in dem er keine Peinlichkeit unerwähnt lässt. Dabei entstanden ist ein faszinierendes Lektüreerlebnis, bei dem ich mich stellenweise fast schon als Voyeur gefühlt habe: Karl Ove Knausgård zieht sich aus, macht sich nackig. “Leben” ist ein Buch der Flüssigkeiten, es geht um Alkohol, Tränen und den männlichen Samen.