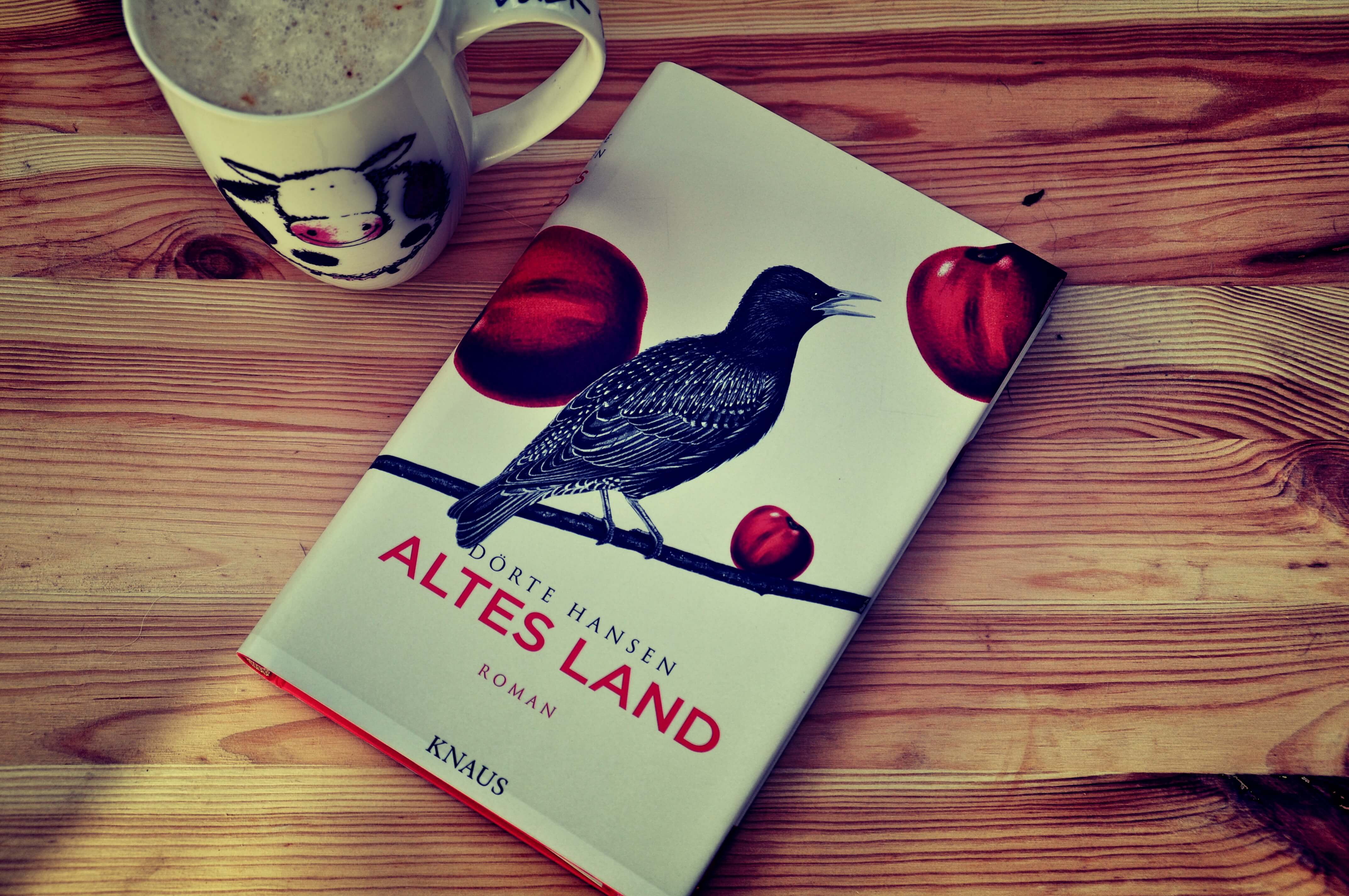

Dörte Hansen legt mit Altes Land einen eindrucksvollen und warmherzigen Debütroman vor. Nüchtern, und doch mit ganz viel Humor, erzählt sie von Heimat und Heimatlosigkeit, von Flucht und dem Wunsch danach, ein Zuhause zu finden. Schon jetzt kann ich sagen, dass Altes Land mein Buch des Frühjahrs ist.

In manchen Nächten, wenn der Sturm von Westen kam, stöhnte das Haus wie ein Schiff, das in schwerer See hin- und hergeworfen wurde. Kreischend verbissen sich die Böen in den alten Mauern.

Das Alte Land ist ein Teil der Elbmarsch südlich der Elbe, der vor allen Dingen bekannt für einen ertragreichen Obstbau ist: hier findet man Apfelbäume, Birnbäume und Kirschbäume. Die Kirschbäume sind bei räuberischen Vögeln beliebt, besonders bei den Staren, die mit lauten Rufen und Trommeln verscheucht werden. Doch so leicht wie sich die Vögel verscheuchen lassen, lassen sich Menschen nicht wegschicken. Auf dem Hof von Ida Eckhoff, Bäuerin im Alten Land, stehen im Frühjahr 1945 plötzlich Flüchtlinge aus Ostpreußen und bitten um Einlass. Ida Eckhoff schimpft die Flüchtlinge Polacken und lässt Hildegard von Kamcke und ihre Tochter Vera in der Knechtekammer schlafen.

Vera hatte immer gefroren in diesem Haus, nicht nur am Anfang, als sie mit ihrer Mutter in der Gesindekammer an der großen Dielentür wohnte, die von allen kalten Räumen im Haus der kälteste war, am weitesten weg von Ida Eckhoffs warmem Herd.

Doch Hildegard von Kamcke lässt sich nicht unterkriegen, sie möchte nicht allzu lange Flüchtling sein. Sie schnappt sich bald darauf einen gut verdienenden Mann und zieht mit diesem weiter nach Hamburg, um eine neue Familie zu gründen. Vera bleibt auf dem Hof zurück und lebt von nun an bei Karl, Idas einzigem Sohn. Karl ist körperlich beinahe unversehrt aus dem Krieg heimgekehrt, doch er wird sich von seinen Erlebnissen nie erholen. Auch als sie endlich erwachsen ist und als Zahnärztin arbeitet, zieht Vera nicht aus und bleibt alleine zurück in diesem großen, kalten Haus, in dem sie lebt, doch trotzdem nie so richtig heimisch ist.

Sechzig Jahre später stehen plötzlich erneut zwei Flüchtlinge vor der Tür: Veras Nichte Anne und ihr kleiner Sohn. Ihr Mann hat sich in eine Andere verliebt und ihre Arbeit als Flötenlehrerin füllt sie schon lange nicht mehr aus – überhaupt empfindet sie ihr Leben in Hamburg-Ottensen zunehmend als erdrückend.

Manchmal, wenn sie mit fremden Frauen auf dem Spielplatz saß, sah sie die dunklen Augenringe und fragte sich, ob es noch andere gab wie sie, Nachtmütter, die sich am Tag ein anderes Leben wünschten. Falls ja – sie würden es auch unter Folter nicht gestehen. Man durfte erschöpft sein auf den Bänken in Ottensen, gestresst und ungekämmt, auch ungeschminkt, das alles ging, nur mutterglücklos, das ging nicht.

Gemeinsam mit ihrem Sohn und Willy, dem Kaninchen, zieht Anne zu Vera in das große, kalte Haus. Anne, die eine Ausbildung als Tischlerin gemacht hat, nimmt sich dem Haus an, das Vera ein Leben lang vernachlässigt und nie gepflegt hat: die morschen Fenster werden erneuert, auch ein Gerüst wird aufgebaut. Dabei wird deutlich, dass das Haus voller Geheimnisse ist, voller Erlebnisse, über die nie gesprochen wurde, voller drückendem Schweigen. Doch diese bedrückende Vergangenheit sitzt nicht nur im Haus, sondern auch in Vera selbst – durch die zwei Flüchtlinge, die ihr Leben spontan ergänzt haben, beginnt sie sich ganz langsam aus einer jahrelangen Erstarrung zu lösen.

Flüchtlinge suchte man nicht aus, man lud sie auch nicht ein, sie kamen einfach angeschneit mit leeren Händen und wirren Plänen, sie brachten alles durcheinander.

Dörte Hansen erweist sich in ihrem Roman Altes Land als wunderbar genaue Beobachterin. Dabei gelingen ihr sehr intensive Einblicke in die Gefühle und Empfindungen ihrer Figuren, die alle irgendwie Flüchtlinge sind. Vera kommt als ungewolltes Flüchtlingskind in der Elbmarsch an und wird dort auch noch von ihrer eigenen Mutter zurückgelassen, die sich im viel schickeren Hamburg ein eigenes Leben aufbaut. Doch auch Anne ist ein Flüchtling, denn sie erstickt so langsam an ihrem schicken Leben in Hamburg. Die Beobachtungen des szenigen Großstadtlebens lesen sich herrlich amüsant: eingekauft wird natürlich im Bio-Supermarkt, die Kinder werden zu autonomen Entscheidungsträgern herangezogen, müssen die eine oder andere Frühförderung über sich ergehen lassen und wenn eine Beziehung doch mal scheitert, dann trennt man sich gesittet und eben wie zwei Erwachsene. Ebenso amüsant und mit humorvollem Augenzwinkern liest sich die Beschreibung der Menschen, die von der Stadt auf das Land gezogen sind, weil es dort doch ach so romantisch ist und dort nun Hoftür an Hoftür mit Vera und den anderen Alteingesessenen leben. Sie planen Bücher und Zeitschriften über die Landromantik, doch dabei übersehen sie, dass das Leben auf dem Land auch seine Schattenseiten haben kann. Der eine kann von seinen Verkäufen kaum überleben, der andere arbeitet noch im hohen Alter, da er keinen Nachfolger für den Hof findet – obwohl er drei Söhne hat.

Altes Land ist ein lesenswerter Roman, der von einem wunderbaren Humor getragen wird. Die Sprache ist nüchtern – knapp und verdichtet. An keiner Stelle ist ein Wort zu viel. Doch der Humor und die ironischen Beschreibungen sind nicht alles, denn unter der dicken Schicht Humor gibt es auch ganz viel Traurigkeit und eine bedrückende Schwere. Es geht um Heimat und Heimatlosigkeit. Es geht um den Wunsch anzukommen und das Gefühl, sich fremd zu fühlen – manchmal sogar im eigenen Haus. Altes Land ist wunderbar leicht und unterhaltsam und doch gleichzeitig so tiefgehend und berührend. Ein leichtes Buch, das doch ein kleines Wunder ist. Erwähnte ich schon, dass das Buch für mich das Buch des Frühjahrs ist? Eine unbedingte Leseempfehlung!

Dörten Hansen: Altes Land. Roman. Knaus Verlag, München 2015. 286 Seiten, €19,99. Weitere Besprechungen gibt es im Bücherwurmloch und bei Papiergeflüster.

Malin Schwerdtfeger, die 1972 geboren wurde, ist in Bremen aufgewachsen. Sie studierte Judaistik und Islamwissenschaft und arbeitete in einer Berliner Buchhandlung – heutzutage lebt sie als Schriftstellerin in eben dieser Stadt. Mit “Café Saratoga” debütierte die Autorin 2001 und wurde von der Kritik begeistert gefeiert. Erschienen ist das Buch nun erneut und zwar in der

Malin Schwerdtfeger, die 1972 geboren wurde, ist in Bremen aufgewachsen. Sie studierte Judaistik und Islamwissenschaft und arbeitete in einer Berliner Buchhandlung – heutzutage lebt sie als Schriftstellerin in eben dieser Stadt. Mit “Café Saratoga” debütierte die Autorin 2001 und wurde von der Kritik begeistert gefeiert. Erschienen ist das Buch nun erneut und zwar in der