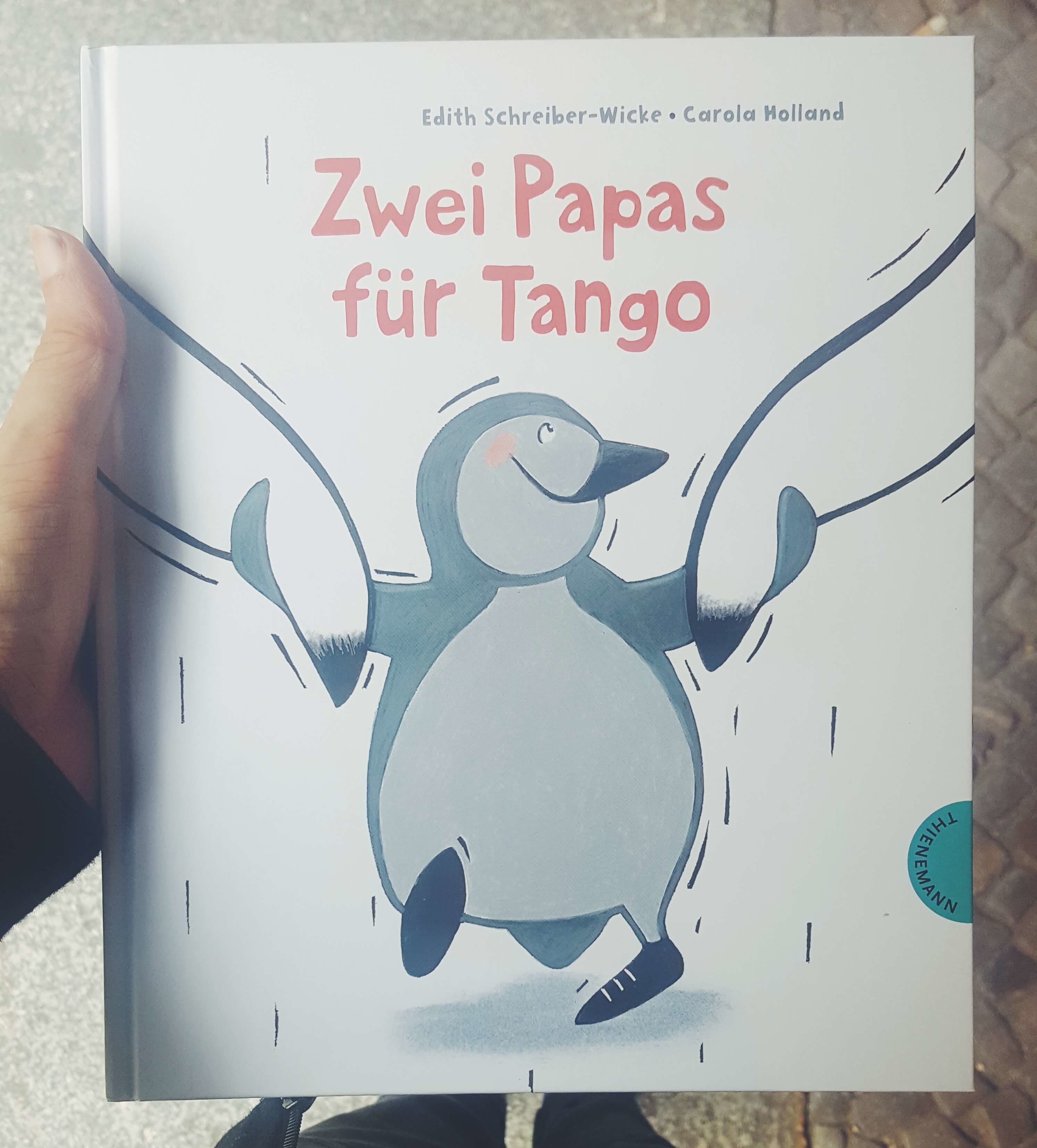

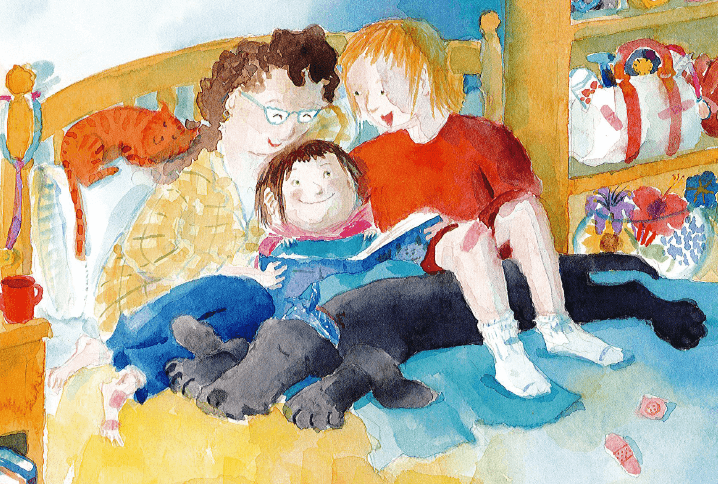

Zwei Papas für Tango ist die wahre Geschichte von Pinguin Tango, der mit zwei Pinguin-Vätern in einem Zoo in New York aufwächst. Wie es dazu kommen konnte, erzählt Edith Schreiber-Wicke in liebevollen Worten, die von den Illustrationen von Carola Holland ergänzt werden.

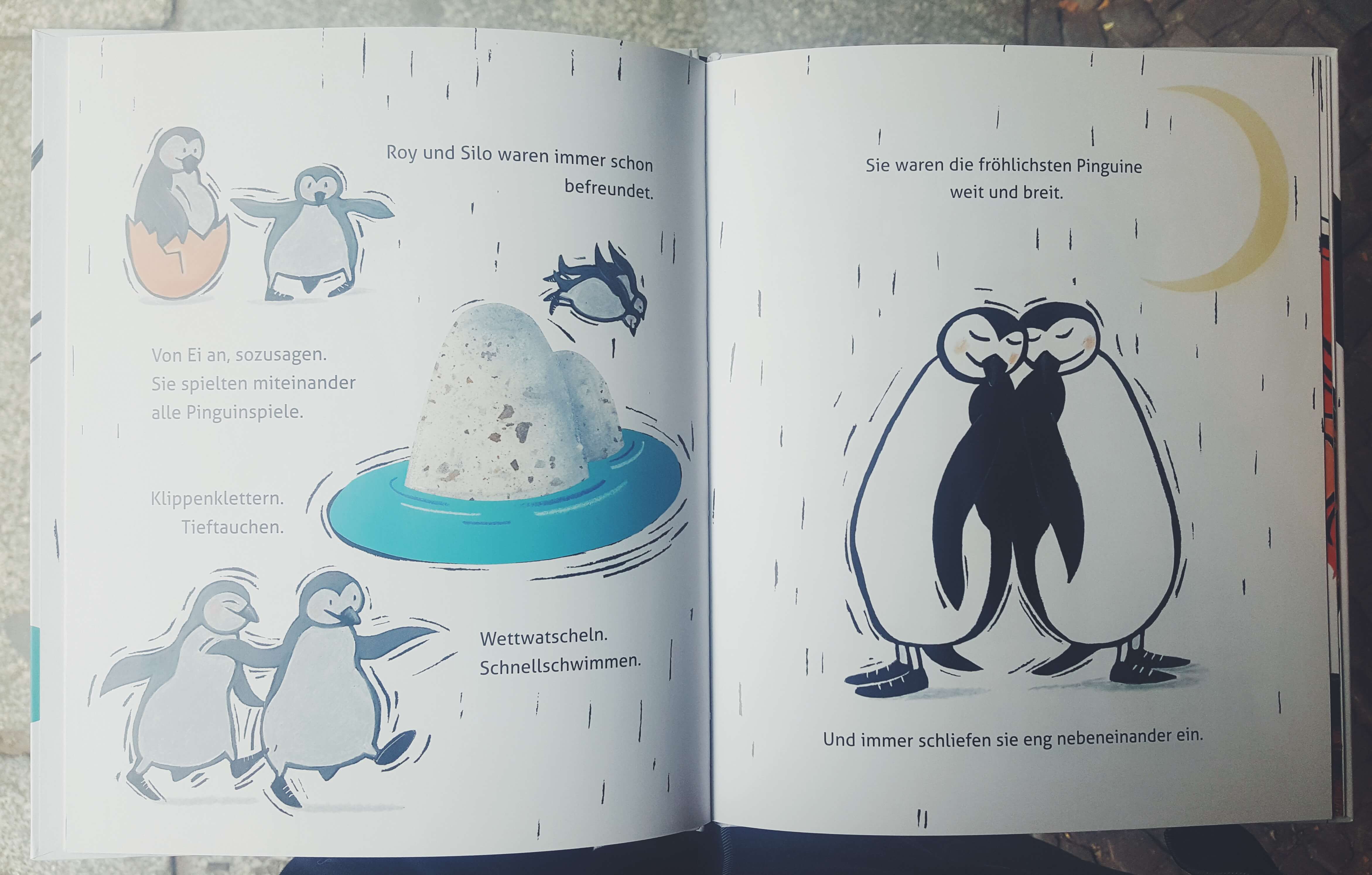

Roy und Silo waren immer schon befreundet. Von Ei an sozusagen. Sie spielten miteinander alle Pinguinspiele. Klippenklettern. Tieftauchen. Wettwatscheln. Schnellschwimmen. Sie waren die fröhlichsten Pinguine weit und breit. Und immer schliefen sie eng nebeneinander ein.

Die Geschichte der beiden Pinguine Roy und Silo, hat sich – vermutlich – tatsächlich so zugetragen, wie sie im Buch erzählt wird. Beide Pinguine haben sich 1998 in einem Zoo in New York kennengelernt. Auch wenn die Pinguinpfleger keine sexuelle Beziehung beobachten konnten, wurde doch offensichtlich, dass sich beide sehr zueinander hingezogen fühlten. Beide bauten sich gemeinsam ein Nest und versuchten darin verzweifelt einen Stein auszubrüten, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass es sich um ein Ei handeln könnte. Die Pfleger gaben ihnen daraufhin ein Ei, das zu einem Pinguinpaar gehörte, das damit überfordert war, mehrere Eier gleichzeitig auszubrüten.

Nach 34 Tagen schlüpfte das Pinguinmädchen Tango aus dem Ei – auch wenn es im Buch nicht vorkommt, finde ich es interessant, dass Tango später ebenfalls eine gleichgeschlechtliche Beziehung führt.

Seitdem sind Roy, Silo und Tango eine Familie wie jede andere. Na ja – nicht ganz wie jede andere. Aber auf jeden Fall eine glückliche Familie. Und eine Bilderbuchfamilie. Wie man sieht.

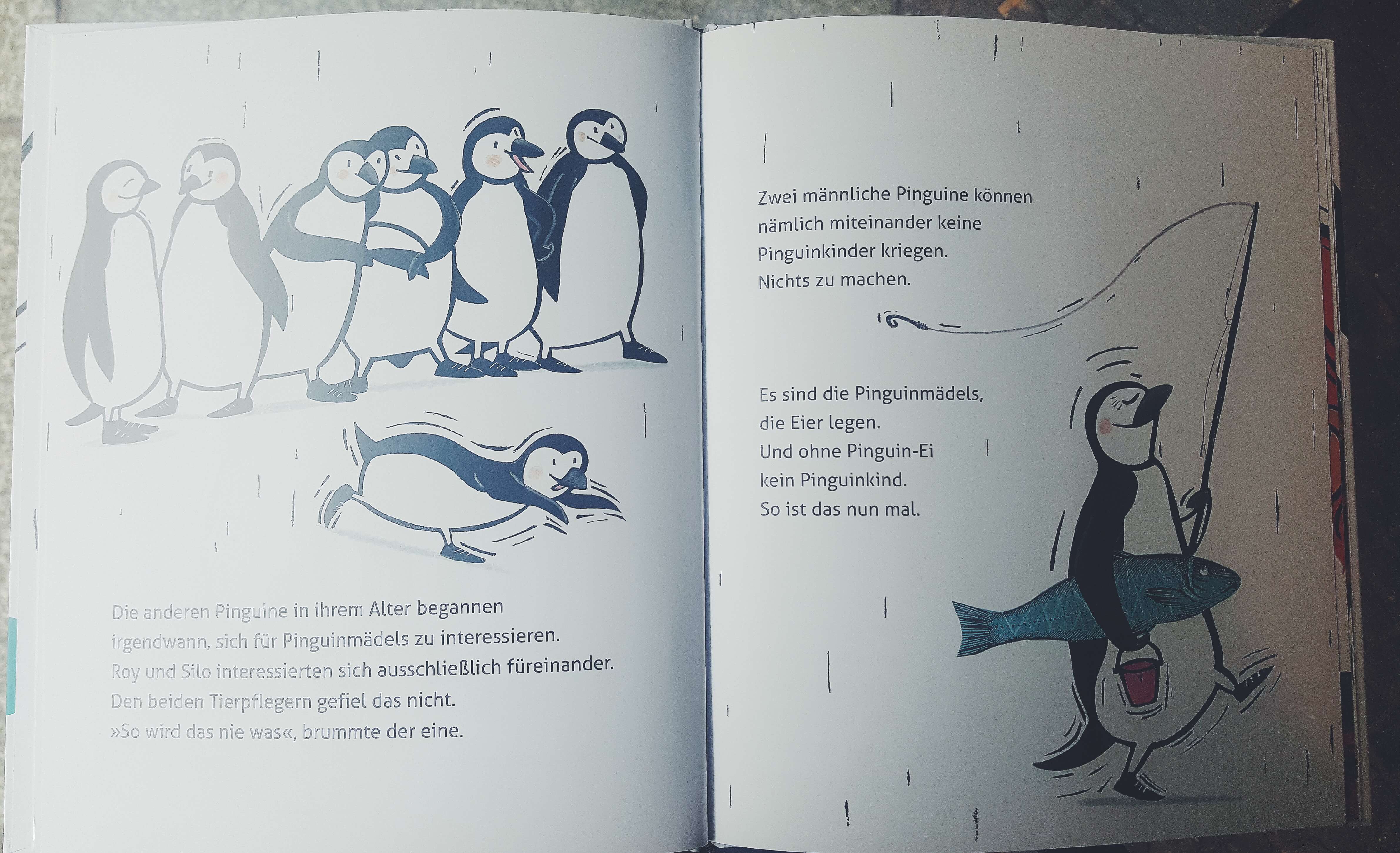

Was mir an diesem Bilderbuch gefällt, ist, dass es viele Gesprächsansätze bietet und sehr schön davon erzählt, wie sich zwei Pinguine zueinander hingezogen fühlen – doch von außen versucht wird, beide voneinander zu trennen, damit sie sich – wie alle anderen Pinguine auch – eine Pinguindame suchen. Roy und Silo leiden jedoch unter der Trennung und treten in den Hungerstreik. Sie sind erst glücklich, als die Pfleger nachgeben und beide wieder zusammenführen. Zwei Papas für Tango lädt dazu ein, mit Kindern ab vier Jahren über das Thema gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ins Gespräch zu kommen. Ich halte solche Bücher in zweierlei Hinsicht für unverzichtbar: zum einen werden Kinder damit konfrontiert, dass es eben nicht nur Partnerschaften gibt, die aus einer Mutter und einem Vater bestehen. Zum anderen finden sich Kinder, die mit zwei Vätern aufwachsen, in solchen Büchern repräsentiert – und das passiert leider noch viel zu selten. Wie häufig schlägt man ein Kinderbuch auf und ist mit der klassischen Familienkonstellation konfrontiert? Und wie wichtig ist es für Kinder, die in anderen Konstellationen aufwachsen, zu sehen: mich gibt es auch in Büchern, über mich werden ebenfalls Geschichten erzählt, mein Leben genauso alltäglich ist wie das Leben meiner Freunde und Freundinnen.

Unter dem Titel And Tango Makes Three erschien das Bilderbuch auch auf Englisch, herausgegeben von Justin Richardson. Es ist erschreckend und kaum zu glauben, dass das Buch fünf Jahre lang in Folge zu den Top 10 der verbotenen Büchern an amerikanischen Bibliotheken und Schulen gehörte. In einem Artikel las ich, dass Kritik daran geübt wurde, dass Kinder zu früh mit dem Thema Homosexualität konfrontiert werden und das klassische Familienmodell in Frage gestellt wird. In einer Bibliothek wurde sogar darum gebeten, das Buch aus der Auslage zu nehmen – wegen der schwulen Thematik. Wohlgemerkt: wir sprechen hier über eine Bilderbuchgeschichte über zwei Pinguine.

Solange es immer noch solche Vorurteile, Berührungsängste und Feindlichkeiten gibt, ist es umso wichtiger, dass es Bücher wie Zwei Papas für Tango gibt. Es geht hier nicht um Anderssein und Toleranz – denn es sind immer die scheinbar Normalen, die bestimmen, was anders ist und was toleriert werden muss. Es geht um Liebe, um Familie, um die Erfüllung eines Wunsches. All das wird von Edith Schreiber-Wicke wunderbar erzählt und ich wünsche diesem Buch ganz viele große und kleine Leser und Leserinnen.

Edith Schreiber-Wicke (Autorin), Carola Holland (Illustratorin): Zwei Papas für Tango. Ab 4 Jahren. 32 Seiten, 12€.

Weitere Empfehlungen für Bücher über Regenbogenfamilien, findet ihr in diesem Beitrag von mir:

Bethan Roberts wurde in Oxford geboren und lebt und arbeitet heutzutage in Brighton. Die Autorin war bereits vielfältig aktiv und hat unter anderem als Produktionsassistentin beim Fernsehen gearbeitet und einen Kurs in Creative Writing an der Chichester University gegeben. Im Antje Kunstmann Verlag sind bereits zwei Romane von ihr erschienen, “Stille Wasser” im Jahr 2008 und im darauf folgenden Jahr “Köchin für einen Sommer”. “Der Liebhaber meines Mannes” ist ihre neueste Veröffentlichung und in diesem Bücherfrühjahr erschienen.

Bethan Roberts wurde in Oxford geboren und lebt und arbeitet heutzutage in Brighton. Die Autorin war bereits vielfältig aktiv und hat unter anderem als Produktionsassistentin beim Fernsehen gearbeitet und einen Kurs in Creative Writing an der Chichester University gegeben. Im Antje Kunstmann Verlag sind bereits zwei Romane von ihr erschienen, “Stille Wasser” im Jahr 2008 und im darauf folgenden Jahr “Köchin für einen Sommer”. “Der Liebhaber meines Mannes” ist ihre neueste Veröffentlichung und in diesem Bücherfrühjahr erschienen. Milena Agus, die in Genau geboren wurde, lebt heutzutage auf Sardinien und arbeitet als Lehrerin. Ihren ersten großen Erfolg als Schriftstellerin hatte sie mit ihrem Roman “Die Frau im Mond”, der ein internationaler Bestseller gewesen ist. “Die Welt auf dem Kopf” ist der neueste Roman der Autorin und wurde von Monika Köpfer übersetzt.

Milena Agus, die in Genau geboren wurde, lebt heutzutage auf Sardinien und arbeitet als Lehrerin. Ihren ersten großen Erfolg als Schriftstellerin hatte sie mit ihrem Roman “Die Frau im Mond”, der ein internationaler Bestseller gewesen ist. “Die Welt auf dem Kopf” ist der neueste Roman der Autorin und wurde von Monika Köpfer übersetzt. Jeanette Winterson wurde 1959 in Manchester geboren. Für ihre literarischen Veröffentlichungen wurde sie bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem Whitbread Prize und dem John Llewellyn Prize. Heutzutage lebt sie als freie Schriftstellerin in London.

Jeanette Winterson wurde 1959 in Manchester geboren. Für ihre literarischen Veröffentlichungen wurde sie bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem Whitbread Prize und dem John Llewellyn Prize. Heutzutage lebt sie als freie Schriftstellerin in London. Alan Hollinghurst wurde 1954 in Stroud geboren, studierte in Oxford und arbeitete als Literaturkritiker für das “Times Literary Supplement”. Hollinghurst hat zahlreiche Preise erhalten, bekannt geworden ist er vor allem durch den Gewinn des Booker Prize für seinen Roman “Die Schönheitslinie”. Alan Hollinghurst lebt mittlerweile in England; “Des Fremden Kind” ist sein fünfter Roman.

Alan Hollinghurst wurde 1954 in Stroud geboren, studierte in Oxford und arbeitete als Literaturkritiker für das “Times Literary Supplement”. Hollinghurst hat zahlreiche Preise erhalten, bekannt geworden ist er vor allem durch den Gewinn des Booker Prize für seinen Roman “Die Schönheitslinie”. Alan Hollinghurst lebt mittlerweile in England; “Des Fremden Kind” ist sein fünfter Roman.