“Angeblich wächst die Sentimentalität mit dem Alter, aber das ist Unsinn. Mein Blick war von Anfang an auf die Vergangenheit gerichtet. […] immer dachte ich zurück, und immer wollte ich Stillstand, und fast jeden Morgen hoffte ich, die schöne Dämmerung würde sich noch einmal wiederholen.”

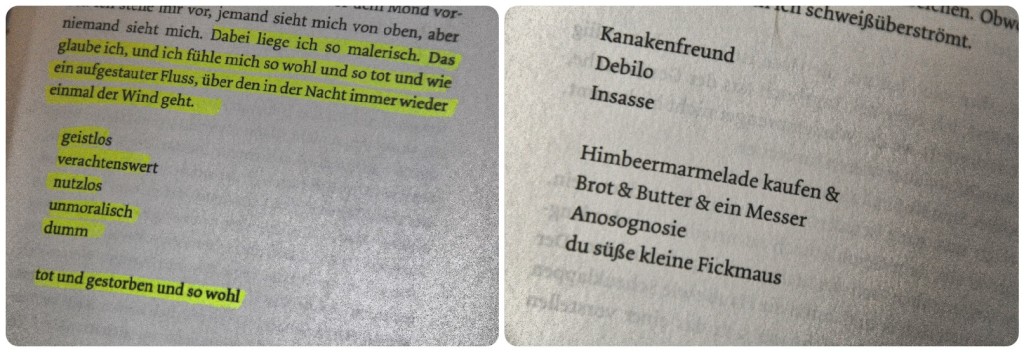

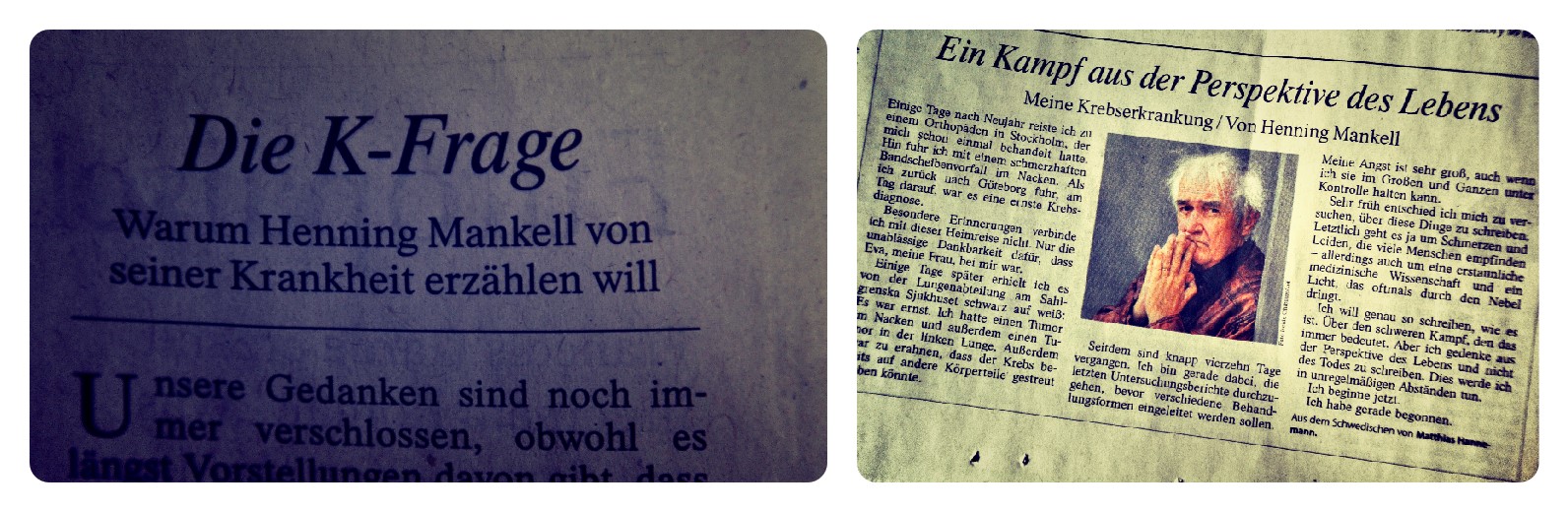

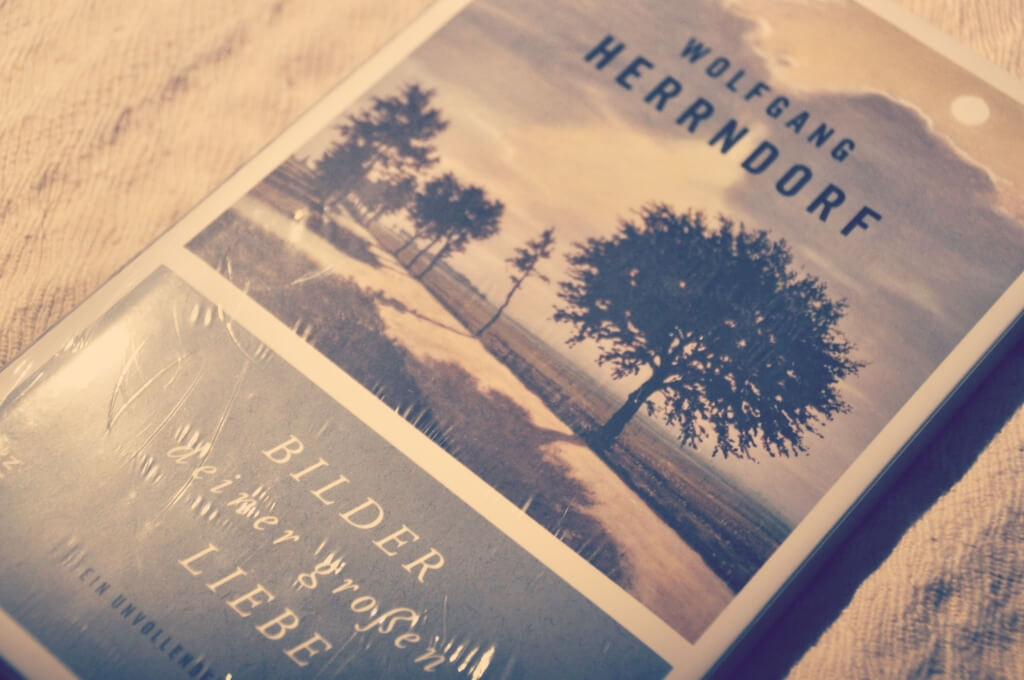

Als ich die Schutzfolie des Buches entfernte, wusste ich, dass ich etwas Besonderes in den Händen halte. Etwas, für das sich nur schwer Worte finden lassen. Der Blog von Wolfgang Herrndorf, der mit “Arbeit und Struktur” denselben Titel trägt, wie das vorliegende Buch, war in der literarischen Netzwelt und auch darüber hinaus bekannt. Der Schriftsteller, der zunächst nur für sich und seine Freunde Tagebuch führte, die ihn drängten, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, richtete seinen Blog mithilfe von Sascha und Meike Lobo im September 2010 ein. Sieben Monate zuvor, im Februar 2010, wurde bei dem 1965 in Hamburg geborenen Autor Krebs diagnostiziert: es handelte sich um ein Glioblastom, einen bösartigen Hirntumor. Es ist ein absolut tödlicher Tumor, von Anfang an geht es lediglich um die Frage, wie viel Zeit Wolfgang Herrndorf noch bleibt. Die Statistik, die er bemüht, spricht von “17,1” Monaten.

“Gib mir ein Jahr, Herrgott, an den ich nicht glaube, und ich werde fertig mit allem. (geweint)”

Nach der ersten Operation am Gehirn, es sollten noch weitere Folgen, verfällt Wolfgang Herrndorf in einen unbändigen Produktionstrieb. Er arbeitet wie wahnsinnig, um nicht wahnsinnig zu werden. Arbeiten bedeutet in seinem Fall schreiben. Mit seinen ersten beiden Veröffentlichungen, “In Plüschgewittern” und “Diesseits des Van-Allen-Gürtels”, feiert der Autor Achtungserfolge: es gibt gute Kritiken, aber kaum jemand kauft die Bücher. Nun führt der Autor innerhalb kürzester Zeit zwei Werke zu Ende, die schon lange unvollendet in der Schreibtischschublade lagen: das Jugendbuch “Tschick” und der Agententhriller “Sand” feiern 2010 und 2011 große Erfolge, diesmal nicht nur bei der Kritik, sondern auch beim Publikum.

“Der Jugendroman, den ich vor sechs Jahren auf Halde schrieb und an dem ich jetzt arbeite, ist voll mit Gedanken über den Tod. Der jugendliche Erzähler denkt andauernd darüber nach, ob es einen Unterschied macht, ‘ob man in 60 Jahren stirbt oder in 60 Sekunden’, usw. Wenn ich das drinlasse, denken alle, ich hätte es nachher reingeschrieben. Aber soll ich es deshalb streichen?”

Das Schreiben hält den zerbrechlichen und fragilen Autor zusammen, das Schreiben hält die zermürbenden Gedanken an die Krankheit und den Tod fern. In einer Situation, in der andere sich entscheiden würden, aufzugeben, entscheidet sich Wolfgang Herrndorf dazu, sein Leben unter das Motto “Arbeit und Struktur” zu stellen. Wie sehr die Krankheit dennoch an ihm frisst, wird in seinem Tagebuch, vor allen in den Rückblenden, deutlich: Verzweiflung, Wahnsinn, Manie, Panikattacken und Todesangst bestimmen seinen Alltag, das einzige Gegengewicht, das Herrndorf setzen kann, ist die Arbeit und sein Umfeld, das aus einer Vielzahl an hilfsbereiten Freunden besteht.

“Nacheinander drei Teile vom Backenzahn ausgespuckt. Ja, mach dich vom Acker, Körper, hau ab, nimmt mit, was du tragen kannst.”

Wolfgang Herrndorfs Tagebuch ist ein berührendes Zeugnis eines schwerkranken Mannes, der sich trotz aller Verzweiflung darum bemüht, ein autonomes Leben zu führen und dieses zu genießen. Die Einschränkungen unter denen er leidet, nehmen im Laufe der Monate zu und doch lässt er sich das fast tägliche Bad im Plötzensee nicht nehmen, genauso wie das Fußballspiel mit Freunden. Wolfgang Herrndorf ist niemand, der aufgibt – beinahe hätte er mit “Isa” noch einen dritten Roman fertiggestellt, doch ein unverschuldeter Fahrradunfall raubt ihm Zeit und Kraft. Schultereckgelenkssprengung. Fürchterliche Schmerzen; eine OP wird zunächst als sinnlos eingestuft. Wolfgang Herrndorf erscheint wie eine tragische Figur, als wäre er noch nicht genug geschlagen mit dem Unglück dieser Welt.

“Menschliches Leben endet, wo die Kommunikation endet, und das darf nie passieren. Das darf nie ein Zustand sein. Das ist meine größte Angst.”

Trotz allem bewahrt sich der Autor ein gewisses Maß an Humor und eine ganz eigene, manchmal seltsam anmutende und immer wieder charmante, Perspektive auf die Welt. Der Angst vor dem Tod setzt er die Erleichterung dagegen, nie wieder zum Zahnarzt und keine Steuererklärungen mehr abgeben zu müssen. Sein Schicksal scheint er mit Fassung zu tragen, soweit dies überhaupt sagbar ist. Im Angesicht des drohenden Todes empfindet Herrndorf zunehmend Traurigkeit, doch nur selten Wut. Nur ab und an setzt er zu Hasstiraden an, zu deren Opfern Uwe Tellkamp (“Schwanzvergleich”), Martin Walser (“seniler Sack”) und Volker Weidermann gehören, genauso wie jegliche Anhänger von Theorien der möglichen Krebsheilung. Eine weitere wichtige Rolle im Tagebuch spielt auch die Literatur, zum einen Wolfgang Herrndorfs eigene Literatur, da der Leser beinahe teilnehmen kann am Entstehungsprozess von “Tschick” und “Sand”, zum anderen aber auch die Bücher von anderen Autoren und Autorinnen. Die Diagnose der tödlichen Erkrankung raubt Herrndorf jegliche Vorstellung von Zukunft und von allem, was neu ist – statt neue Bücher zu lesen, wendet er sich zurück und wirft einen Blick in die Vergangenheit und auf die Bücher, die er an bestimmten Punkten seines Lebens gerne gelesen hat, um sie erneut zu lesen und sein Urteil zu überprüfen. “Imperium”, von Christian Kracht, ist eine der wenigen Neuerscheinungen, die er liest; “Syntaxmassaker” ist das drastische Urteil, zu dem er kommt.

“Niemand kommt an mich heran / bis an die Stunde meines Todes. / Und auch dann wird niemand kommen. /Nichts wird kommen, und es ist in meiner Hand.”

Neben allem anderen wirft das Buch aber auch eine ganz wichtige Frage auf, die Wolfgang Herrndorf an mehreren Stellen eindringlich thematisiert: es ist die Frage nach Sterbehilfe und der Wunsch des Autors, diese zu legalisieren. Für den Autor ist es das Wichtigste, selbst über sein Leben und seinen Tod zu bestimmen. Der Zeitpunkt, an dem er spürt, dass er die Möglichkeit verliert, zu kommunizieren, ist der Moment, wo er entscheidet, sich das Leben zu nehmen. Es ist ihm ein Anliegen, dass die Art und Weise, wie er sein Leben beendet hat, offen kommuniziert wird “für Leute in vergleichbarer Situation”. Die Frage danach, wie man sterben darf, ist nicht leicht zu beantworten und doch ist es wichtig, dass sie von Wolfgang Herrndorf thematisiert wird.

“Weil, ich wollte ja nicht sterben, zu keinem Zeitpunkt, und ich will es auch jetzt nicht. Aber die Gewissheit, es selbst in der Hand zu haben, war von Anfang an notwendiger Bestandteil meiner Psychohygiene.”

Kathrin Passig und Marcus Gärtner erklären im Nachwort, dass es der Wunsch von Wolfgang Herrndorf gewesen ist, seinen Blog als Buch zu veröffentlichen. Über die Gründe können wir nur rätseln. Nichts, von dem, was im Buch steht, würde man nicht auch frei zugänglich im Blog finden und doch ist für mich dieses Buch etwas Alternativloses. Es ist wichtig und richtig, dass es dieses Buch gibt. Krebsliteratur scheint beinahe schon ein eigenes Genre der Literatur zu sein, doch für mich ist “Arbeit und Struktur” keine Form des Weihnachtsmarketings oder der Vermarktung eines Gestorbenen (und ich befürchte, dass es nicht lange dauern wird, bis die ersten genau dies kritisieren werden), sondern ein Stück großer Literatur. Es ist ein Buch darüber, wie man leben kann, wenn man täglich damit rechnen muss, zu sterben. Es ist ein Buch darüber, wie jemand das restliche Leben, das ihm noch bleibt, nicht nur mit Arbeit füllt, sondern auch mit Glück. Die letzten Einträge des Tagebuchs, die immer kürzer werden, gehören zu den stärksten Passagen, die ich jemals gelesen habe.

“Jeden Abend der gleiche Kampf. Lass mich gehen, nein, lass mich gehen, nein. Lass mich.”

“Arbeit und Struktur” ist ein Buch über die großen Themen der Menschheit: über den Tod und das Leben. Kaufen. Lesen. Wohldosiert und vorsichtig. Und dann immer wieder: Immer wieder lesen.

Like this:

Like Loading...

Verrückt sein heißt ja auch nur, dass man verrückt ist, und nicht bescheuert.

Verrückt sein heißt ja auch nur, dass man verrückt ist, und nicht bescheuert.