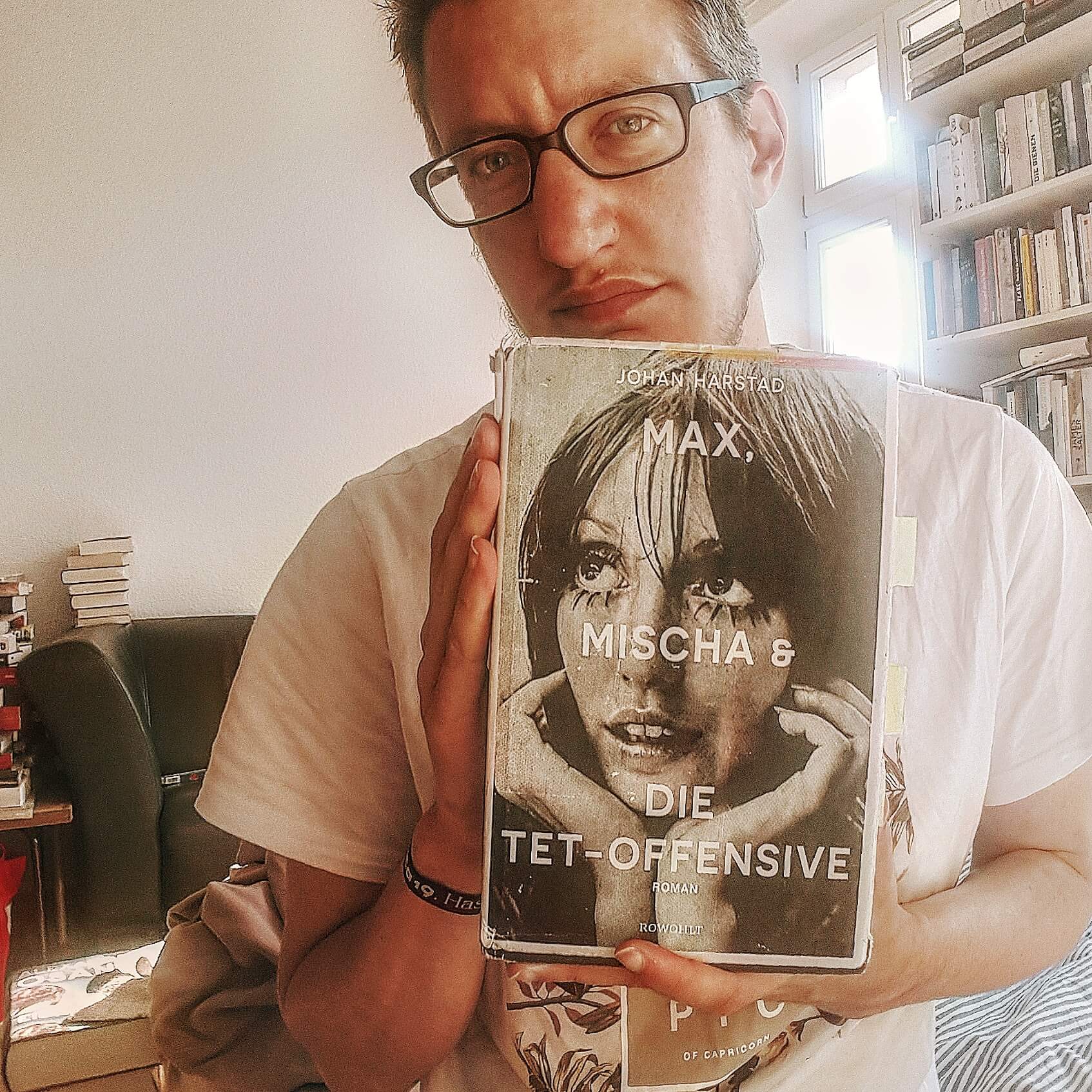

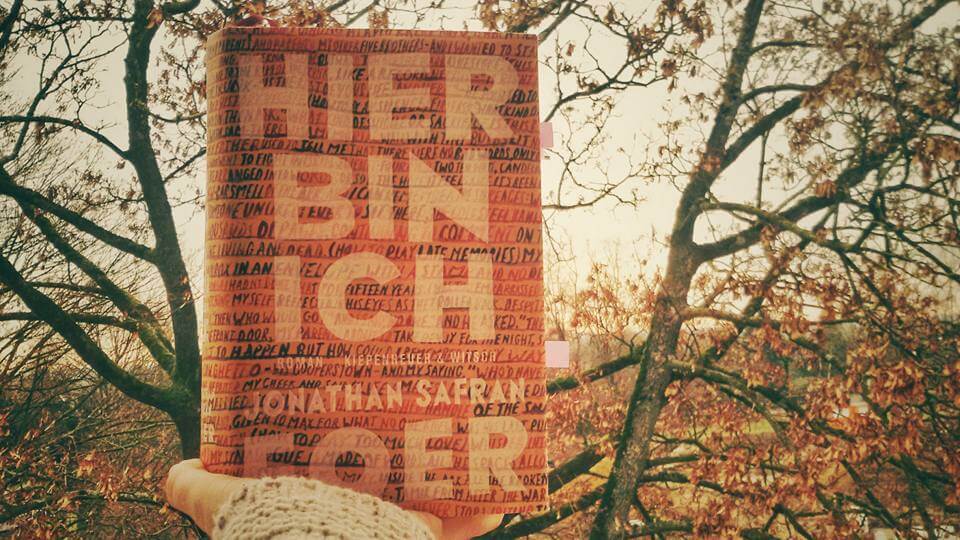

Buzz Aldrin wo warst du in all dem Durcheinander war der Debütroman von Johan Harstad. Ich las das Buch vor mehr als 14 Jahren und verliebte mich damals rettungslos: in die Sprache, die Figuren, die Geschichte. Ich habe sogar meinen Blog nach diesem Buch benannt. Jetzt liegt endlich der langerwartete nächste Roman des norwegischen Autors vor: Max, Mischa & die Tet-Offensive ist genauso gut, klug, wunderbar erzählt. Ein Lesegenuss und eine große Empfehlung!

Man stürzt sich mit der Hoffnung in die Arbeit, einen Teil von sich selbst zu erkunden und zu bewahren, vom Wunsch erfüllt, mehr über sich zu erfahren. Aber es ist immer dasselbe: Wenn man auf der anderen Seite wieder herauskommt, begreift man weniger als zuvor.

In Max, Mischa und die Tet-Offensive spannt Johan Harstad einen weiten Bogen: auf 1242 Seiten erzählt er eine Geschichte, die uns von Norwegen, über die USA bis zurück in den Vietnamkrieg führt. Es ist schwer zu sagen, was dieses Buch eigentlich genau ist: es ist eine Liebesgeschichte aber auch die Erzählung einer großen Freundschaft. Doch worum genau geht es eigentlich genau? Da ist Max – Max ist 35 Jahre alt und arbeitet als Theaterregisseur. Mit seinem neuesten Stück tourt er gerade durch die USA, wo der gebürtige Norweger seit mehr als zwanzig Jahren lebt, aber immer noch nicht zu Hause ist.

Ich bin fünfunddreißig Jahre alt, fühle mich aber eher wie sechzig. Ich habe ein Gesicht, das zu wahren mir zunehmend schwerfällt. Die Person, die sich dahinter verbirgt, hat nichts mehr mit mir zu tun. Es ist, als würde ich mit jeder Nacht, die ich nicht schlafe, um ein ganzes Jahr altern, und womöglich bin ich tot, wenn diese Tournee vorüber ist. Oder ich sterbe im selben Alter wie Shakespeare. Ja. Sitzen oder stehen – das ist hier die Frage.

Im Grunde, ist das gesamte Buch ein langer und oft schwermütiger Monolog, der uns einmal quer durch das gesamte Leben von Max führt. Auf den ersten Seiten reflektiert er seine Arbeitsweise als Regisseur: wie muss ein Stück erzählt werden, damit es funktioniert? Was ist sein Antrieb? Was ist seine Angst? Woran zweifelt er? Danach beginnt er damit, sich zu erinnern: Er erzählt von seinem besten Freund Mordecai, der Schauspieler ist. Von seiner großen Liebe Mischa, die als Künstlerin arbeitet. Von seinem Onkel Owen, der Jazzpianist ist und im Vietnamkrieg kämpfte, um die amerikanische Staatsbürgerschaft zu bekommen.

Er erzählt auch von seiner Kindheit in Norwegen. Von dem Film Apocalypse Now, dessen Dialoge er auswendig mitsprechen kann – so oft hat er ihn gesehen. Als er 13 Jahre alt ist, zwingt ihn seine Familie zum Umzug in die USA – der Vater arbeitet als Pilot und heuert bei American Airlines, um mehr Geld zu verdienen und bessere Chancen zu haben. Was macht es mit einem Kind, das eigene Zuhause zu verlieren? Die Freunde? Das Land, in dem es aufwuchs? Die Sprache, die es dreizehn Jahre lang sprach? Auch mit fünfunddreißg Jahren hat er das Gefühl, noch nicht richtig angekommen zu sein.

Fast jeden Abend, wenn er ins Bett geht, denkt er an die Briefe, die er im Laufe der Jahre nicht verschickt hat, die er sich nicht überwinden konnte zu schreiben; es sind viele, und es werden immer mehr, auch wenn die Zahl der Empfänger gleich niedrig bleibt. Trotzdem schreibt er keinem von ihnen, nicht einem Einzigem; er liegt im Bett, versucht zu schlafen, und um ihn herum, über den ganzen Boden verstreut, liegen die Briefe, die er nicht geschrieben hat, auf der Kommode und auf dem Bettvorleger, sie quellen aus den Schubladen, fallen aus den Taschen der Hosen und Jacken, die er über den Stuhl gehängt hat. um sie am nächsten Tag anzuziehen.

Auch der 11. September findet Erwähnung, genauso wie der Wirbelsturm Sandy. Das Buch ist übervoll – aber es funktioniert, kein Satz und keine Seite sind zu viel. Als ich es zuklappte, hätte ich am liebsten direkt wieder von vorne angefangen. Max biegt in seiner Erzählung immer wieder ab, erinnert sich an Menschen, die ihn begleiteten und Orte, die ihm wichtig waren. Im Zentrum des Romans steht der Verlust von Heimat und die damit verbundene Frage, wie wir uns ein neues Zuhause schaffen können. Max ist ein ewig Suchender: der vor lauter Suchen manchmal nicht sehen kann, wie viel er eigentlich schon besitzt.

Auf dem Buchcover ist die Schauspielerin Shelley Duvall zu sehen: sie spielt auch im Roman eine Rolle, denn Max merkt mehrmals an, dass Mischa aussieht wie Shelley Duvall in Brewster McCloud. Ich glaube, dass die Figuren eine der großen Stärken dieses Buches sind: Max, Mischa, Mordecai, Owen – sie haben alle ihre eigene Geschichte, sie bereuen und zweifeln, sie haben Ängste und unerfüllte Wünsche und versuchen dennoch so gut wie möglich weiterzuleben. Besonders ans Herz gewachsen ist mir Owen, der seine – sehr pazifistische – norwegische Familie verließ, um in den Vietnamkrieg zu ziehen. Wie lebt man mit einer solchen Entscheidung? Lässt sich jeder Bruch wieder kitten?

Ich kann immer noch nicht genau sagen, was Max, Mischa und die Tet-Offensive eigentlich ist. Manche der Sätze sind so lang, das sie über eine Seite hinweg gehen, bevor es Max gelingt, einen Punkt zu setzen. Es ist oft ein Gedankenstrom, der mich mitgerissen hat. Es ist alles zusammen: Liebesgeschichte, Bildungsroman, Künstlerbiographie. Wahrscheinlich ist es am ehesten ein Lebensbuch.

Ich besuchte sie nicht. Ich habe es später bereut, viele, viele Male. Es gibt Momente im Leben, die nachts blinken wie rote Lampen auf Hochhäusern in der Einflugschneise, kleine Augenblicke, in denen man alles ändern konnte. Aber wir sagen uns, dass es längst zu spät ist, dass es inzwischen zu unwahrscheinlich ist, zu lange her, zu riskant, nicht machbar. Man sagt, ich hätte zu gern und beendet den Satz mit einem aber jetzt geht es natürlich nicht mehr. Ich hätte hinfahren sollen, solange es noch ging.

Max, Mischa und die Tet-Offensive ist eines der größten, mitreißendsten, berührendsten Bücher, das ich seit langem gelesen habe. Es ist prall gefüllt und lebensklug und hat so eine ganz besondere Stimmung, die nur schwer zu beschreiben ist. Ich bin darin eingetaucht und wollte nicht, dass das Buch endet, weil ich einfach nicht wieder da raus wollte. Für mich gibt es niemanden, der die Facetten des Lebens so gekonnt und präzise beschreibt wie Johan Harstad. Das Leben als Versuch etwas zusammenzuhalten, was schon längst auseinander gebrochen ist.

Ich weiß, ich weiß: es sind fast 1300 Seiten, aber ich wünschte mir, alle würden dieses Buch lesen. Und ich wünschte, alle würden Max kennen lernen – und Mischa, Mordecai und Owen. Das Buch und die Figuren waren für ein paar Wochen so etwas wie ein zweites Zuhause für mich.

Johan Harstad: Max, Mischa und die Tet-Offensive. Aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein. Rowohlt, März 2019. 34€, 1240 Seiten.

George Bernhard Shaw hat einmal gesagt: Der Mensch lässt sich lieber durch Lob ruinieren als durch Kritik verbessern. Entspricht dieser Satz auch Ihrer Erfahrung als Lektor. Falls ja, wie gehen Sie damit um?

George Bernhard Shaw hat einmal gesagt: Der Mensch lässt sich lieber durch Lob ruinieren als durch Kritik verbessern. Entspricht dieser Satz auch Ihrer Erfahrung als Lektor. Falls ja, wie gehen Sie damit um?