Das Schriftstellerehepaar Angelika Overath und Manfred Koch hat gemeinsam mit ihrer Tochter Silvia Overath das wunderbar gestaltete Buch “Tafelrunde. Schriftsteller kochen für ihre Freunde” herausgegeben. Angelika Overath, die 1957 geboren wurde, arbeitet als Reporterin, Literaturkritikerin und Dozentin. Zuletzt erschien von ihr “Fließendes Land. Geschichten vom Schreiben und Reisen”. Manfred Koch ist zwei Jahre älter als seine Frau und lehrt Literaturwissenschaft. Zuletzt erschien von ihm “Faulheit. Eine schwierige Disziplin”. Silvia Overath, die 1986 geboren wurde, hat an der Universität Hildesheim Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus studiert. Sie arbeitet gerade an einem Roman.

Das Schriftstellerehepaar Angelika Overath und Manfred Koch hat gemeinsam mit ihrer Tochter Silvia Overath das wunderbar gestaltete Buch “Tafelrunde. Schriftsteller kochen für ihre Freunde” herausgegeben. Angelika Overath, die 1957 geboren wurde, arbeitet als Reporterin, Literaturkritikerin und Dozentin. Zuletzt erschien von ihr “Fließendes Land. Geschichten vom Schreiben und Reisen”. Manfred Koch ist zwei Jahre älter als seine Frau und lehrt Literaturwissenschaft. Zuletzt erschien von ihm “Faulheit. Eine schwierige Disziplin”. Silvia Overath, die 1986 geboren wurde, hat an der Universität Hildesheim Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus studiert. Sie arbeitet gerade an einem Roman.

In “Tafelrunde. Schriftsteller kochen für ihre Freunde” versammeln Angelika Overath und Manfred Koch die Rezepte und Geschichten von insgesamt siebenunddreißig Autoren. Die Idee für dieses Buch entsprang einem Gastgeschenk des Schriftstellers Karl-Heinz Ott, der dem Ehepaar “zwei Dutzend Rezepte, mit schwarzer Spiralheftung in weinrote Kartonblätter gefaßt” mitbrachte.

“Wir blätterten von Spiegelei mit Ingwerpulver zu Entrecote im Gewürzmantel und sahen: wir bekamen hier nicht nur besondere Rezepte geschenkt. Die Art und Weise, wie Karl-Heinz Ott Nahrungsmittel vorstellte und ihre Handhabung nahelegte, zeigte auch etwas vom Temperament und Ton des Schriftstellers.”

Bei der Lektüre dieser Rezeptsammlung entsteht bei den beiden die Idee eines Kochbuchs für Schriftsteller. Angelika Overath und Manfred Koch gehen bei ihrer Idee aber noch einen Schritt weiter, denn sie wollen von ihren Schriftstellerkollegen und -kolleginnen nicht nur Rezepte, sondern auch Geschichte dazu.

“Vermutlich hat jeder die eine oder andere Lieblingsspeise, die zum festen Repertoire seiner kleinen oder großen Küche gehört. Würden Sie/würdet Ihr solch ein Gericht, ein Gebäck, ein Soufflé, eine Suppe, ein Menü mit uns teilen? Wir suchen private, besondere Rezepte. Das ist das eine. Dazu wünschen wir uns aber auch eine Geschichte: wo kommt dieses Rezept her? Wann wird es zubereitet? Und für wen? Und vielleicht entwickelt sich an den konkreten Zutaten zwischen Sellerie und Safran, Anis oder Artischocke ein ganz freier Text über Liebe, Leidenschaft, Angst und Tod oder nur ein Erstaunen.”

Versammelt sind in der “Tafelrunde” ganz unterschiedliche Autoren – bekannte und weniger bekannte, alte und junge, Männer und Frauen: Hans Magnus Enzensberger, Terezia Mora, Hanns Josef Ortheil, Ruth Klüger, Georg Klein, Brigitte Kronauer, Eva Menasse, Alain Claude Sulzer oder auch Olga Grjasnowa. Die eingeschickten Rezepte sind so unterschiedlich wie ungewöhnlich: von Enzensbergers Kaltmamsell, bis zu Moras Hirn-mit-Nier’n-Suppe, über Ortheils Kutteln oder den Haifisch in Ruth Klügers Mikrowelle. Beim Lesen dieser Rezepte erfährt man jedoch nicht nur etwas über den Geschmack der Autoren, sondern durch die dazugehörigen – manchmal kurzen und manchmal längeren – Geschichten auch viele Hintergrundinformationen. Hanns Josef Ortheil entführt den Leser in seinem Text in seine Küche, in der er eine Kochkunst verfolgt, die beinahe an eine Performance grenzt – nebenbei erfährt man, welche Musik er gerne hört und das er leidenschaftlicher Leser des Feuilletons ist. Hanns Josef Ortheil ist immer auf der Suche nach neuen Büchern.

Spannend sind auch die Einblicke der Autorinnen, die ausländische Wurzeln haben: für Terezia Mora und Olga Grjasnowa bedeutet Essen auch immer Heimat, ein Stück Familie und Erinnerung. Olga Grjasnowa, die in Baku geboren wurde, tischt dem Leser ein ganzes aserbaidschanisches Menü auf, während Terezia Mora sich mit einer Suppe aus Schweinehirn und Nieren ihre Heimat in Erinnerung ruft. Dieser Aspekt des Erinnerns mithilfe von Geschmack oder auch Geruch hat mich natürlich sofort an die berühmte und so oft zitierte Madeleine-Episode erinnert, auf die man in Marcel Prousts Werk “Auf der Suche nach der verlorenen Zeit” stößt. In diesem Fall weckt der Geschmack eines französischen Gebäckstücks in Prousts Hauptfigur längst vergessene Erinnerungen. Ähnliche Funktion hat das Essen auch für Olga Grjasnowa oder Terezia Mora, aber natürlich auch für jeden anderen – in dem Fall der beiden Autorinnen weckt das Essen jedoch Erinnerungen an eine Heimat, die sie mittlerweile verlassen mussten. Die Tatsache, dass Erinnerungen sich nicht nur literarisch verarbeiten lassen, sondern auch in Gerüchen und Geschmäckern stecken und zum Leben erweckt werden können, finde ich eine unheimlich spannenden Aspekt.

“Rezepte sind meist tradierte Texte. Im Geist der kochkundigen Ahninnen steigt vergangene Intensität auf als Kindheitsduft und Erinnerung (kaum zu unterscheiden).”

Einen der unterhaltsamsten Texte hat sicherlich die Autorin Ruth Klüger geschrieben, die das Rezept für Haifisch in der Mikrowelle vorstellt. Der Text ist ein unheimlich humorvoll zu lesendes Plädoyer für die unabdingbare Benutzung einer Mikrowelle.

“In der Mikrowelle lassen sich fabelhafte Mahlzeiten zubereiten, besonders Fische, denn es geht schnell und hinterlässt keinen üblen Geruch in der Wohnung.”

Im Anhang werden die Autoren und Autorinnen nach fünf Dingen gefragt, auf die sie in der Küche nicht verzichten können. Auch diese Frage sorgt für interessante und ganz unterschiedliche Antworten: während viele unterschiedliche Gewürze nennen, fällt Ruth Klüger aus dem Rahmen, da sie vor allem die Mikrowelle, die Spülmaschine und den Müllschlucker für unverzichtbar hält.

Der Titel dieser Sammlung von Rezepten und Geschichten geht auf eine schon lange zurückliegende Idee des Dichters Wace zurück, der in der Geschichte von König Artus über die Tafelrunde schreibt, die der Legende nach eingeführt wurde, um Streitigkeiten um die besten Plätze zu vermeiden.

“Wir wünschen allen, die lesen und kochen, schreiben und essen, gute Stunden mit unserem Buch: für ihre eigene Tafelrunden!”

Angelika Overath, Silvia Overath und Manfred Koch ist ein wunderbares Buch gelungen, das ergänzt wird durch kleine, aber sehr feine Zeichnungen. Es ist wunderschön gestaltet und lädt dazu ein, immer wieder neu aufgeschlagen und entdeckt zu werden. Die Tatsache, dass alle Autoren zu dem Rezept auch eine Geschichte erzählen, macht dieses Buch noch spannender, da es zu einer kulinarischen aber auch literarischen Entdeckungsreise einlädt. Nachgekocht habe ich bisher noch nichts, doch ich habe einige ungewöhnliche, erfrischende und inspirierende Ideen nicht nur für die Küche gesammelt, sondern auch für mein Bücherregal.

Charles Lewinsky wurde 1946 in Zürich geboren. Er studierte zunächst Germanistik und Theaterwissenschaft und arbeitete später als Dramaturg, Regisseur und Redakteur. Seit 1980 ist er als freier Schriftsteller tätig. Bekannt geworden ist er durch seinen Roman “Melnitz”. Zuletzt erschien von ihm der Roman

Charles Lewinsky wurde 1946 in Zürich geboren. Er studierte zunächst Germanistik und Theaterwissenschaft und arbeitete später als Dramaturg, Regisseur und Redakteur. Seit 1980 ist er als freier Schriftsteller tätig. Bekannt geworden ist er durch seinen Roman “Melnitz”. Zuletzt erschien von ihm der Roman

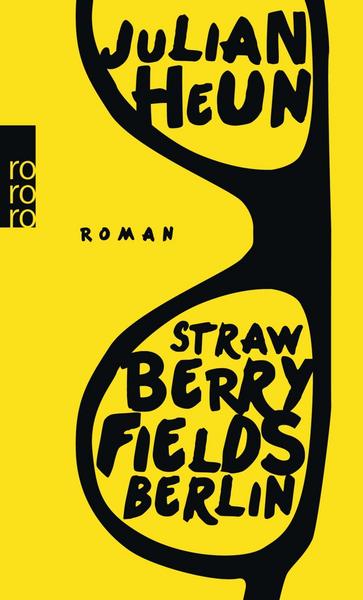

Sarah Kuttner bezeichnet Julian Heun als Wunderkind. Geboren wurde er 1989 in Berlin und ist einer der bekanntesten Poetry-Slammer Deutschlands. Er ist aber auch schon längst über Deutschland hinaus bekannt, 2009 wurde er Vierter bei der Poetry-Slam-Weltmeisterschaft in Paris. An der FU Berlin studiert Julian Heun Literaturwissenschaft und schreibt nebenbei für die Bühne, für Literaturzeitschriften und für Zeitungen. Julian Heun hat eine eigene

Sarah Kuttner bezeichnet Julian Heun als Wunderkind. Geboren wurde er 1989 in Berlin und ist einer der bekanntesten Poetry-Slammer Deutschlands. Er ist aber auch schon längst über Deutschland hinaus bekannt, 2009 wurde er Vierter bei der Poetry-Slam-Weltmeisterschaft in Paris. An der FU Berlin studiert Julian Heun Literaturwissenschaft und schreibt nebenbei für die Bühne, für Literaturzeitschriften und für Zeitungen. Julian Heun hat eine eigene  Heinz Strunk ist Schriftsteller, Musiker und Schauspieler. 1962 wurde er in Hamburg geboren. Bekannt wurde er als Teil des Humoristentrios Studio Braun und mit seiner eigenen Fernsehshow auf Viva. “Fleisch ist mein Gemüse” verkaufte sich über 400000-mal und wurde verfilmt, vertont und auf die Theaterbühne gebracht. In den letzten Jahren erschienen von Heinz Strunk “Die Zunge Europas”, “Fleckenteufel” und “Heinz Strunk in Afrika” – alle Bücher waren Bestseller.

Heinz Strunk ist Schriftsteller, Musiker und Schauspieler. 1962 wurde er in Hamburg geboren. Bekannt wurde er als Teil des Humoristentrios Studio Braun und mit seiner eigenen Fernsehshow auf Viva. “Fleisch ist mein Gemüse” verkaufte sich über 400000-mal und wurde verfilmt, vertont und auf die Theaterbühne gebracht. In den letzten Jahren erschienen von Heinz Strunk “Die Zunge Europas”, “Fleckenteufel” und “Heinz Strunk in Afrika” – alle Bücher waren Bestseller. Gisela Stelly ist nicht nur Schriftstellerin, sondern arbeitet auch als Filmerin. Sie ist in den fünfziger und sechziger Jahren in Berlin aufgewachsen und hat als Autorin bei Die Zeit begonnen. In den siebziger und achtziger Jahren hat sie einige Dokumentar- und Spielfilme gedreht, Anfang der neunziger wurde schließlich ihr erster Roman veröffentlicht. 2005 erschien ihre letzte Veröffentlichung, der Roman “Moby”. “Goldmacher” ist ihr neuester Roman, er wurde im vergangenen Jahr im Arche Verlag veröffentlicht.

Gisela Stelly ist nicht nur Schriftstellerin, sondern arbeitet auch als Filmerin. Sie ist in den fünfziger und sechziger Jahren in Berlin aufgewachsen und hat als Autorin bei Die Zeit begonnen. In den siebziger und achtziger Jahren hat sie einige Dokumentar- und Spielfilme gedreht, Anfang der neunziger wurde schließlich ihr erster Roman veröffentlicht. 2005 erschien ihre letzte Veröffentlichung, der Roman “Moby”. “Goldmacher” ist ihr neuester Roman, er wurde im vergangenen Jahr im Arche Verlag veröffentlicht.