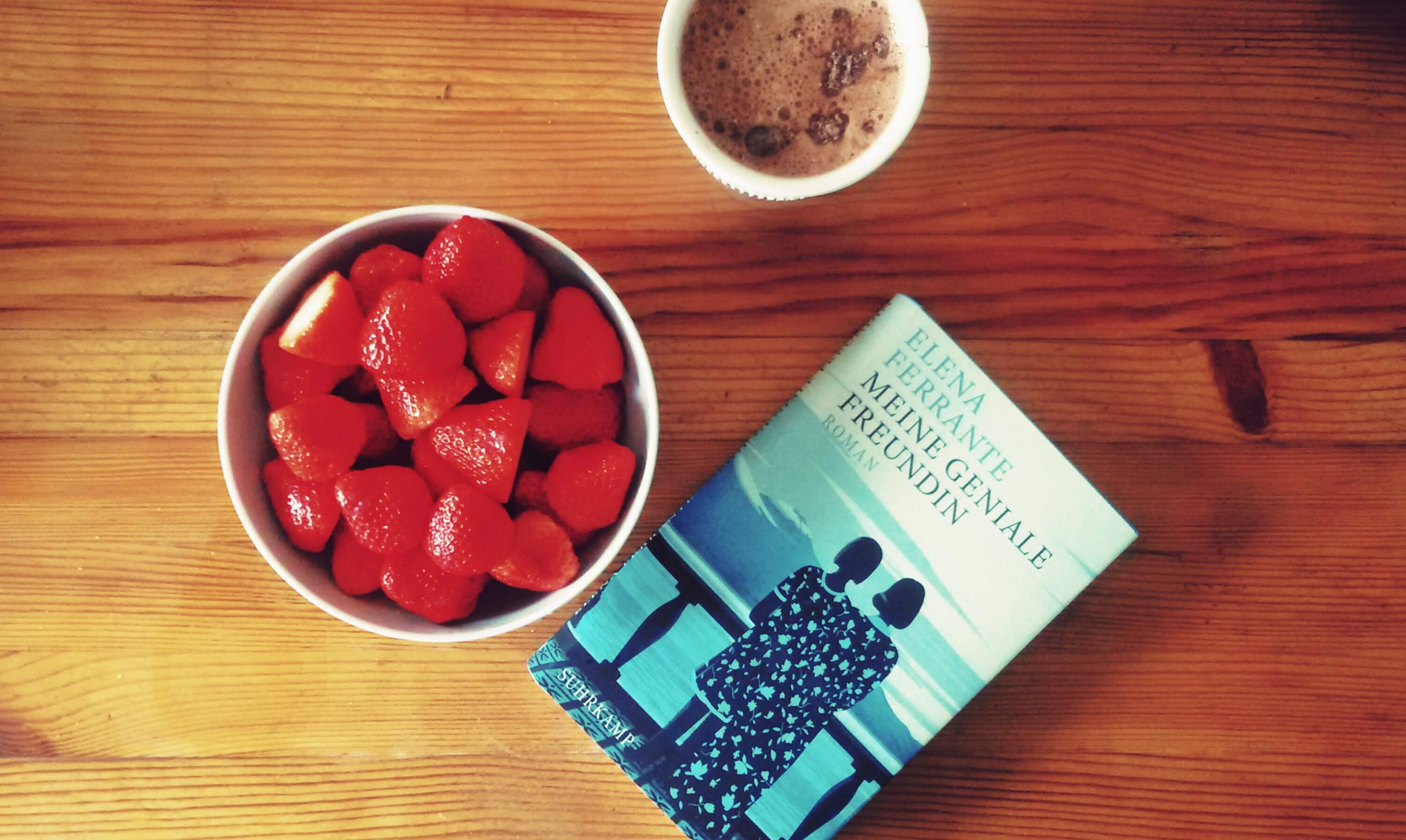

Niemand weiß, wer Elena Ferrante ist. Das Geheimnis und die Spekulationen rund um die Autorin haben viel zu ihrem Ruhm beigetragen. Doch eigentlich sollte es doch gar nicht so wichtig sein, wer diese Bücher schreibt, sondern wie sich diese Bücher lesen lassen.

“Wir dachten, wenn wir viel lernten, könnten wir Bücher schreiben und die Bücher würden uns reich machen.”

Meine geniale Freundin erzählt die Geschichte von zwei Freundinnen, die in den fünfziger und sechziger Jahren in ärmlichen Verhältnissen zusammen in Neapel aufwachsen. Gewalt und Armut beherrschen das Viertel, in dem sie groß werden. Es ist eine Gegend, in der ein Vater, der seine Tochter vor Wut aus dem Fenster wirft, kaum Aufmerksamkeit erregt. Obwohl Lina und Elena aus einfachen Haushalten stammen, tun sich beide in der Schule aufgrund ihrer Intelligenz hervor. Während Lina wenig für ihre Klugheit tun muss, zeichnet sich Elena durch einen unglaublichen Fleiß und Ehrgeiz aus. Gegen den Willen ihrer Eltern und mit viel Überzeugungskraft ihrer Lehrer gelingt es Elena, eine weiterführende Schule zu besuchen. Linas Bildungsweg wird dagegen irgendwann abrupt unterbrochen: sie muss ihrem Vater in der Schuhfabrik helfen. Während sich Elena die Chance bietet, dank Bildung ihrer Herkunft zu entfliehen, bleibt Lina in den Verhältnissen, in die sie hineingeboren wurde, gefangen.

Obwohl sie und ich auch weiterhin im selben Rione wohnten, obwohl wir dieselbe Kindheit gehabt hatten, obwohl wir beide in unserem sechzehnten Lebensjahr waren, lebten wir plötzlich in zwei verschiedenen Welten.

Elena Ferrante lässt Meine geniale Freundin aus der Perspektive von Elena erzählen, die zurückblickt auf ihre frühesten Erinnerungen an eine ganz besondere Freundin und die gemeinsame Geschichte verfolgt, bis beide sich an der Schwelle zum Erwachsensein befinden. Es ist eine faszinierende Freundschaft, weil beide Mädchen sich lieben und sich gleichzeitig beneiden – Elena neidet Lina ihr gutes Aussehen und ihre Intelligenz, Lina neidet ihrer Freundin die Möglichkeit, weiterhin zur Schule zu gehen. Dieser Neid, diese Eifersucht, werden immer wieder deutlich. Überhaupt ist Meine geniale Freundin ein beeindruckendes Zeugnis, nicht nur einer Freundschaft, sondern auch des Aufwachsens. Der Leser erlebt, wie Elena und Lina langsam älter werden, in die Pubertät kommen, die ersten zarten Bande mit Jungen knüpfen. Die Verwirrung, die Bedürfnisse und die Schmerzen der Pubertät, wurden mir eindrucksvoll in Erinnerung gerufen.

Ich war mit diesen Jungen aufgewachsen, hielt ihr Benehmen für normal, ihre grobe Sprache war meine. Doch ich ging seit nunmehr sechs Jahren einen Weg, über den sie nichts wussten, den ich jedoch so hervorragend meisterte, das ich die Beste war. Bei ihnen konnte ich nichts von dem anwenden, was ich Tag für Tag lernte, ich musste mich zurücknehmen, mich gewissermaßen herabsetzen.

Was gleich zu Beginn des Romans auffällt ist übrigens das riesige Figurenensemble – im Personenverzeichnis, das dem Buch angefügt ist, werden mehr als vierzig Figuren erwähnt, die mehr oder weniger zentrale Rollen in dem Buch spielen. Es ist nicht immer ganz einfach, die Übersicht zu behalten: wer ist eigentlich Nino? Mit wem ist noch einmal Enzo verwandt? Und zu wem gehörte eigentlich Rino? Während Elena ihre Freundin Lila nennt, wird sie von allen anderen Lina gerufen, Elena dagegen wird von vielen Lenu genannt. Als ich mich aber erst einmal eingelesen hatte, konnte ich irgendwann kaum noch aufhören: Meine geniale Freundin hat auf mich eine unheimlich starke Sogwirkung entwickelt und als ich die letzte Seite zugeklappt hatte, hätte ich am liebsten sofort weitergelesen. Das ist wohl das schon weithin bekannte #FerranteFever!

Reichtum war nach wie vor ein Funkeln von Goldmünzen, die in unzähligen Kisten verschlossen waren, doch um zu ihm zu gelangen, brauchte man nur zu lernen und ein Buch zu schreiben.

Die Sprache von Elena Ferrante – soweit ich das in der Übersetzung überhaupt beurteilen kann – ist schlicht und zurückhaltend, der Roman ist still und leise und doch so angefüllt mit Leben und all den kleinen Dramen, die uns ausmachen. Am Ende bleibt lediglich die Frage, wie es diesem unscheinbaren Buch gelungen ist, ein großer Welterfolg zu werden. Eine wirkliche Erklärung dafür, habe ich auch nicht, doch was mich am meisten fasziniert hat, ist wohl die Tatsache, dass Elena Ferrante in dieser Geschichte nichts verschweigt – all diese Gefühle, für die man sich vielleicht sogar ein wenig schämt, werden hier benannt. Elena und Lina sind wütend, eifersüchtig, neidisch, unsicher, ängstlich und es ist Aufgabe des Lesers sie durch dieses Universum an Gefühlen zu begleiten. Das ist schlicht und sehr menschlich, dennoch aber auch unheimlich berührend.

Mein einziger Wunsch am Ende dieser Besprechung ist, dass ich euch alle neugierig auf Meine geniale Freundin machen konnte, darauf, euch dieses Buch anzuschauen, obwohl es gerade so sehr gehyped wird. Und ich hoffe, euch vielleicht ein ganz klein wenig mit dem Ferrante Fieber infiziert zu haben!

Elena Ferrante: Meine geniale Freundin. Übersetzt aus dem Italienischen von Karin Krieger. Suhrkamp Verlag, Berlin 2016. 422 Seiten, €22. Weitere Informationen: Homepage über Elena Ferrante.