Kaum ein anderer Schriftsteller polarisiert zurzeit so sehr, wie der Norweger Karl Ove Knausgård. Die einen finden ganz viel in seinen Büchern, den anderen ist das, was er schreibt viel zu wenig – und schon gar nicht handelt es sich dabei um große Literatur. Für mich gleichen die Bücher von Karl Ove Knausgårds einer Lesesucht: ob große Literatur oder auch nicht, sie rühren und berühren mich und lassen mich kaum wieder los. Ist das nicht das Wichtigste?

“Ich wusste so wenig, wollte so viel, brachte nichts zustande.”

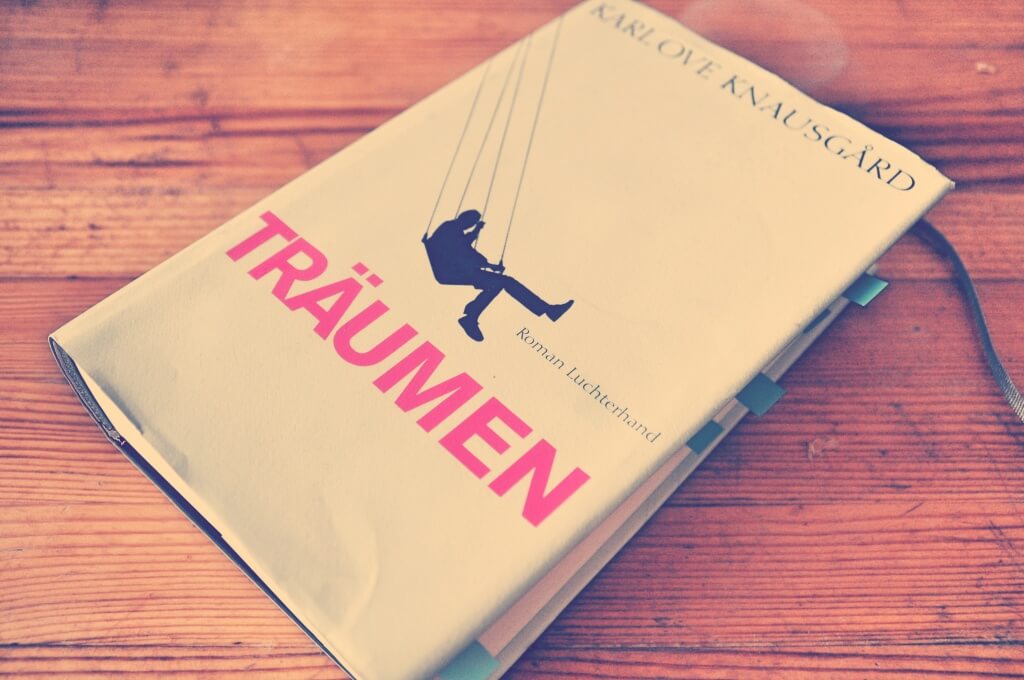

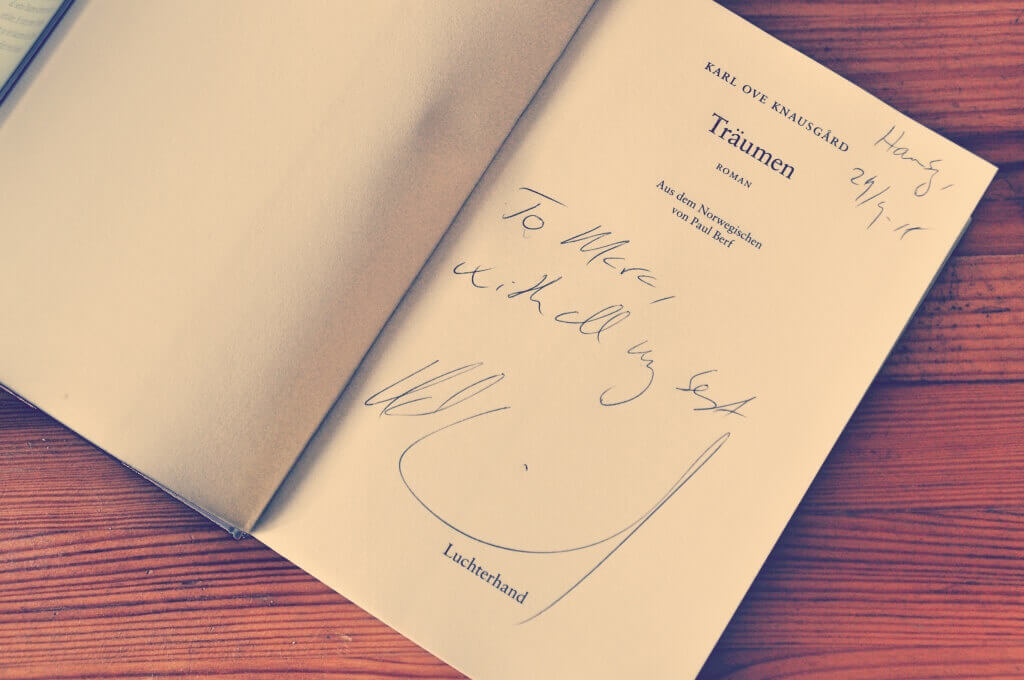

Träumen ist der fünfte Band von Karl Ove Knausgårds autobiographischem Projekt Min Kamp – zuvor sind bereits Leben, Spielen, Lieben und Sterben erschienen. In Träumen schreibt Karl Ove Knausgård mit großer Gelassenheit über all die Ängste und Selbstzweifel, die ihn sein ganzes Leben lang verfolgt haben. Auf fast 800 Seiten erzählt er von den vierzehn Jahren, die er in der norwegischen Stadt Bergen verbrachte, bevor er schließlich die Flucht nach Stockholm angetreten ist. Es waren vierzehn Jahre, die geprägt gewesen sind von dem Wunsch Schriftsteller zu werden – ein Jahr hat er dafür sogar an der Schreibakademie studiert. Vierzehn Jahre, die gleichzeitig aber auch von dem andauernden Gefühl bestimmt waren, nicht gut genug dafür zu sein. Nicht gut genug schreiben zu können.

“Die vierzehn Jahre, die ich in Bergen lebte, von 1988 bis 2002, sind längst vorbei, geblieben sind von ihnen lediglich einige Episoden, an die sich manche Menschen eventuell erinnern, ein Geistesblitz hier, ein Geistesblitz da, und natürlich alles, was mir selbst aus jener Zeit im Gedächtnis geblieben ist.”

In Träumen begleiten wir also einen jungen Karl Ove Knausgård durch sein Leben: Seite an Seite mit ihm erleben wir seine ersten ungelenken Beziehungen, wir erleben den Rausch und die darauf folgenden Abstürze, und wir erleben all die dunklen und düsteren Stunden, in denen Knausgård so verzweifelt versucht Schriftsteller zu werden und dabei immer wieder heimgesucht wird von Selbstzweifeln und der Angst davor, an den eigenen Ansprüchen zu scheitern: “Ich habe das Gefühl, nicht gut genug zu sein, um dazuzugehören. Ich schreibe einfach nicht gut genug.”

“Ich wollte nur eins, weitertrinken, dieses Leben führen, auf alles scheißen, aber wenn ich es tat, stieß ich jedes Mal an eine Grenze, eine Art Mauer aus Kleinbürgerlichkeit und Mittelschicht, die sich nicht ohne gewaltige Qualen und Ängste überwinden ließ. Ich wollte, konnte aber nicht. Im tiefsten Inneren war ich bieder und anständig, ein Streber, und vielleicht, so überlegte ich, war das ja auch der Grund dafür, dass es mir nicht gelingen wollte zu schreiben.”

Was mich dabei am meisten beeindruckt, ist die Schonungslosigkeit des Autors: Knausgård scheut nicht davor zurück, sich auch mit unangenehmen Gefühlen und Erinnerungen auseinanderzusetzen. Immer wieder seziert er sein eigenes Verhalten, das zwischen Selbstüberschätzung und Selbstzweifeln schwankt, zwischen unbändiger Wut und tiefer Traurigkeit, zwischen dem Wunsch danach zu gefallen und dem Bedürfnis sich abzugrenzen. Er erzählt davon, wie er im Schreibseminar die Geschichte einer Mitstudentin abgeschrieben und als seine eigene ausgegeben hat. Er erzählt von dem Neid auf seine Kollegen, von denen viele schon ihren Buchvertrag in der Tasche haben. Und er erzählt von seinem Alkoholkonsum: bereits früh im Buch wird deutlich, dass Knausgård zu viel trinkt. Jeder Versuch von ihm ein gutes Leben zu führen, scheitert dann, wenn er sich wieder einmal bis zur Besinnungslosigkeit betrinkt: er betrügt seine Freundin, verletzt im Streit seinen Bruder und bringt auch sich selbst immer wieder in Gefahr.

“[…] dass ich ein Wannabe war, der in Wahrheit überhaupt nicht schreiben konnte, dass ich nichts zu sagen hatte, mir selbst gegenüber aber nicht ehrlich genug war, um daraus die Konsequenz zu ziehen, weshalb ich versuchte, um jeden Preis in der literarischen Welt Fuß zu fassen. Allerdings nicht als jemand, der selbst etwas erschuf, als jemand, der schrieb und veröffentlicht wurde, sondern als ein Schmarotzer, als jemand, der schrieb, wie die anderen schrieben, ein Sekundärmensch.

Für mich ist die Frage danach, ob die Bücher von Karl Ove Knausgård große Literatur sein mögen gar nicht so wichtig: seine Bücher rühren mich, seine intensive Selbstreflexion regt mich dazu an, über meine eigene Vergangenheit nachdenken. Knausgård hat keine Scheu davor, sich auch mit Dingen auseinanderzusetzen, die man eigentlich lieber vergessen möchte und er scheut sich auch nicht davor, Gefühl zu zeigen: in Träumen wird immer wieder ganz viel geweint. Mich machen die Bücher von Karl Ove Knausgård nachdenklicher, weicher, offener, durchlässiger. Es gibt wohl keine anderen Bücher, aus denen ich so viel gelernt und so viel für mich mitgenommen habe. Auch Träumen macht da keine Ausnahme.

Ich glaube, dass das für viele einen großen Reiz bei der Lektüre ausmacht: wer Lust darauf hat, über sich selbst und sein eigenes Leben nachzudenken, wer Seite an Seite mit einem Autor nachforschen möchte, warum er so geworden ist, wie er ist, der sollte die Bücher von Karl Ove Knausgård lesen. Am besten alle. Am besten von vorne. Anfangen kann man aber natürlich auch direkt mit Träumen oder mit einem der anderen Bände. Hauptsache Knausgård lesen.