Sylvia Beach führte fast dreißig Jahre lang die Buchhandlung Shakespeare and Company im Herzen von Paris. In diesem schmalen Büchlein erzählt sie von all ihren Erinnerungen an diese ganz besondere Buchhandlung, sie erzählt aber auch von einer ganz besonderen Zeit.

Dann erschien ein “Spezialist” und malte den Namen “Shakespeare and Company” über den Eingang. Der Name fiel mir eines Nachts im Bett ein.

Shakespeare and Company ist keine Buchhandlung gewesen, wie sie es heute zu Tausenden gibt. Es war die erste amerikanische Buchhandlung, die in Paris eröffnete. Das alleine ist noch nicht wirklich außergewöhnlich, doch Sylvia Beach verkaufte nicht nur Bücher, sondern verlieh sie auch. Shakespeare and Company war also Buchhandlung und Leihbibliothek in einem. Ein Konzept, das Sylvia Beach mit dem Wort Bookhop zusammenfasste.

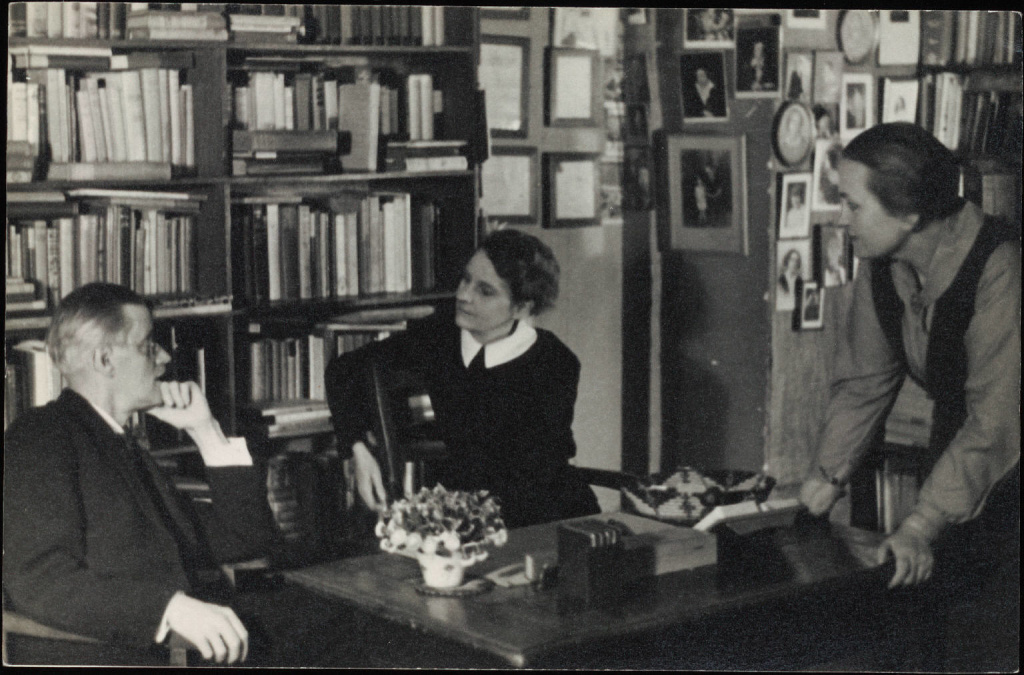

Eröffnet wurde die Buchhandlung 1919 in der Rue Dupuytren Nr. 8. Sylvia Beach borgte sich damals Geld von ihrer Mutter, um den Laden mieten zu können. Zwei Jahre später zog sie mit ihrer amerikanischen Buchhandlung in die Rue de l’Odéon Nr. 12. Auf der anderen Straßenseite betrieb ihre Lebensgefährtin Adrienne Monnier eine französische Buchhandlung. Es war eine spontane Idee, die Buchhandlung zu eröffnen – doch es sollte nicht lange dauern, bis Shakespeare and Company zu einem literarischen Treffpunkt wurde: für amerikanische Exilanten und Touristen, aber auch für die einheimischen Literaten: Ezra Pound, Ernest Hemingway, Gertrude Stein, F Scott Fitzgerald gingen bei Sylvia Beach ein und aus. Doch ihr bedeutendster Kunde war wohl James Joyce.

Statt ein Datum für die Eröffnung meiner Buchhandlung festzulegen, beschloß ich, sie einfach aufzumachen, sobald sie fertig war. Schließlich kam der Tag, an dem alle Bücher, die ich mir leisten konnte, auf den Regalen standen und man im Laden herumgehen konnte, ohne über Leitern und Kübel mit Farbe zu stolpern.

Sylvia Beach war eine umtriebige junge Frau. Sie kam als Tochter eines presbyterianischen Pfarrers zur Welt und lebte als Kind mit ihrer Familie in Paris. Später arbeitete sie als Krankenschwester in Serbien und kehrte 1916 schließlich zurück in die Hauptstadt Frankreichs, in der sie sich immer zu Hause gefühlt hat. Als sie James Joyce kennenlernte, stand schnell fest, dass sie nicht nur als Buchhändlerin arbeiten würde, sondern auch als Verlegerin. James Joyce hielt sich in Frankreich auf, da eine Veröffentlichung seines Ulysses in Amerika und England verboten wurde. In der Buchhändlerin von Shakespeare and Company sah er seine letzte Chance, sein Lebenswerk doch noch veröffentlichen zu können. Sylvia Beach, die sich rührend um James Joyce bemühte, veröffentlichte nicht nur sein Buch, sondern betätigte sich auch als seine Sekretärin, Agentin, Finanzberaterin und Krankenschwester. Gut behandelt wurde sie dabei nicht immer und die enge Verbindung bescherte ihr auch finanzielle Nachteile, denn Joyce bediente sich gerne mal aus der Kasse ihrer Buchhandlung. Dennoch verliert Sylvia Beach in ihren Erinnerungen kein böses Wort über diese besondere Freundschaft. Ganz im Gegenteil: mit viel Wärme und Liebe schreibt sie über ihre Arbeit als Verlegerin, aber auch über James Joyce. Von dem erfährt man, dass er sich vor Hunden ängstigte und unter einer schlimmen Erkrankung der Augen litt.

Copyright: Beinecke Rare Book & Manuscript Library

In den dreißiger Jahren geriet die Buchhandlung zunehmend in finanzielle Schieflage, überstand die Weltwirtschaftskrise aber aufgrund zahlreicher großzügiger Spenden. 1941 war dann aber endgültig Schluss. Paris befand sich in den Fängen des Zweiten Weltkriegs und Sylvia Beach wurde interniert. 1944 wurde die Buchhandlung zwar durch Ernest Hemingway symbolisch befreit – eine der großartigsten Szenen des ganzen Buches – eröffnet wurde Shakespeare and Company jedoch nie wieder.

Die Buchhandlung war berühmt geworden. Sie steckte immer voll von neuen und alten Kunden, und mehr und mehr wurde in Zeitungen und Zeitschriften über sie geschrieben. Man zeigte sie sogar den Touristen der American Express, wenn sie vorüberfuhren – in Autobussen, die ein paar Sekunden vor Nr. 12 stehenblieben.

Die Erinnerungen von Sylvia Beach, die sie bereits 1956 niederschrieb, sind ein großartiges und spannendes Zeugnis einer längst vergangenen Zeit. Sie schreibt nicht nur über ihre Buchhandlung, sondern auch über das literarische und kulturelle Leben in Paris. Schließen musste sie ihren Buchladen übrigens, als sie sich weigerte, die letzte Ausgabe von Finnegans Wake an einen deutschen Offizier zu verkaufen. Eine Szene, die sinnbildlich für ihr ganzes Leben steht: sie war eine Büchernärrin, die für die Literatur, für ihre Autoren und für ihre Buchhandlung gelebt hat. Von ihren Erinnerungen erzählt sie erfrischend nüchtern und nimmt sich selbst dabei zurück: als ich Shakespeare and Company las, hatte ich das Gefühl von einer Frau zu lesen, die unheimlich zielstrebig ist, aber auch leidenschaftlich, humorvoll und ausgestattet mit einem großen Herzen. Ein großes Herz, das ihr manchmal zum Nachteil gewesen ist.

Shakespeare and Company ist eine faszinierende Zeitreise und ein großartiges Erinnerungsbuch: voller spannender Anekdoten, voller interessanter Literaten. Ich glaube, ich habe mich ein wenig verliebt, nicht nur in den kleinen Buchladen, sondern auch in Sylvia Beach, die mit großer Leidenschaft und Hingabe Shakespeare and Company führte.

Übrigens gibt es auch heutzutage noch eine Buchhandlung in Paris, die Shakespeare and Company heißt. Eröffnet wurde sie von George Whitman, den Namen wählte er in Erinnerung an Sylvia Beach, die er vor ihrem Tod noch kennengelernt hatte. Wer Lust bekommen hat, noch weiter zu lesen, kann das auf Englisch tun: von Keri Walsh erschien das Buch “The Letters of Sylvia Beach”, Noël Riley Fitch hat “Sylvia Beach and the Lost Generation: A History of Literary Paris in the Twenties and Thirties” veröffentlicht.

Sylvia Beach: Shakespeare and Company. Ein Buchladen in Paris. Übersetzt aus dem Amerikanischen von Lilly v. Sauter. Suhrkamp Verlag, München 2014. 247 Seiten, €12. Eine weitere Besprechung gibt es auf dem Blog Sommermädchenswelt.

Wer jetzt neugierig geworden ist, der hat die Chance, ein Exemplar vom Die Nächte auf ihrer Seite zu gewinnen. Hinterlasst mir einfach bis zum 15.6. um 24 Uhr einen Kommentar oder schreibt mir eine E-Mail an mara.giese@buzzaldrins.de. Viel Glück!

Wer jetzt neugierig geworden ist, der hat die Chance, ein Exemplar vom Die Nächte auf ihrer Seite zu gewinnen. Hinterlasst mir einfach bis zum 15.6. um 24 Uhr einen Kommentar oder schreibt mir eine E-Mail an mara.giese@buzzaldrins.de. Viel Glück!