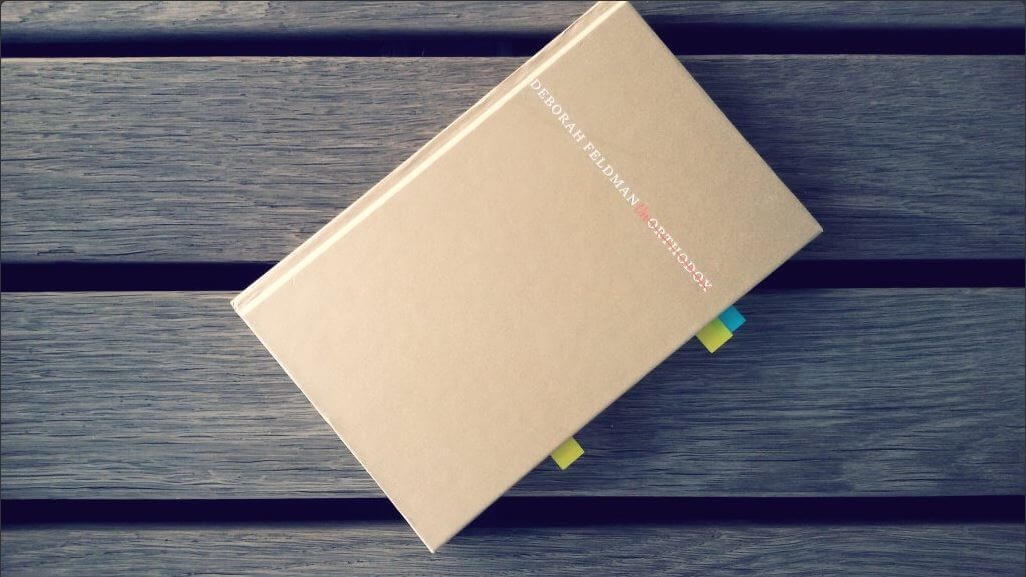

Deborah Feldman erzählt in Unorthodox die Geschichte ihres Lebens. Es ist eine Geschichte der Befreiung, denn die Autorin wächst in einer streng limitierten und abgeschotteten jüdischen Gemeinde auf. Es ist aber auch eine Geschichte, die von der Kraft der Literatur erzählt.

Ich bin überzeugt davon, dass meine Fähigkeit, tief zu empfinden, mich außergewöhnlich macht und dass sie meine Fahrkarte ins Wunderland ist.

Unorthodox ist kein Roman, sondern die wahre Lebensgeschichte von Deborah Feldman – eindrücklich und sehr berührend erzählt die Autorin davon, wie sie in eine ultraorthodoxe Gemeinde hineingeboren wird, die sie schon früh im Leben hinterfragt und aus der sie sich als junge Frau schließlich befreit. Dafür zahlt sie den hohen Preis, aus der einzigen Gemeindschaft, die sie ihr Leben lang kannte, ausgeschlossen zu werden. Das Buch, das sich in Amerika millionenfach verkaufte, machte die Aussteigerin zu einer Aussätzigen: die Satmarer Gemeinde, in der sie in Brooklyn aufwuchs, überzog sie nach der Veröffentlichung mit Hassbriefen – von ihren Angehörigen wurde sie für verstorben erklärt. Ihr Wünsche und Vorstellungen vom Leben waren mit den Glaubenssätzen ihrer Familie nicht vereinbar. Die Satmarer glauben, dass der Holocaust eine Bestrafung ist, die über sie gekommen ist, da sie sich zu sehr assimiliert haben – das Ziel der Gemeinde ist es, so weit wie möglich allem zu entsagen und ein Leben in einem stark abgegrenzten Raum zu führen.

Deborah Feldman wirft in Unorthodox ein erschütternden Blick auf dieses Leben in einer abgeschotteten Gemeinde – all das, was für viele von uns ein normaler Teil des Lebens ist, ist für sie als junges Mädchen lange unbekannt gewesen. Weder darf sie Musik hören, noch in einem Rock zur Schule gehen – nur das Recht auf Literatur erkämpft sie sich heimlich und die Bücher liest sie unter der Bettdecke, immer mit der Angst im Hinterkopf, entdeckt zu werden. Das, was die Gemeinde lebt, hat in der Welt, in der Deborah Feldman aufwächst, alleinigen Geltungsanspruch. All diejenigen, die nicht Teil der Gemeinde sein können, werden ausgeschlossen. Da ist zum Beispiel ein psychisch kranker Verwandter, der versteckt in einem Zimmer leben muss, weil die Scham zu groß ist, sich Hilfe zu suchen.

Ich besitze keinen Bibliotheksausweis, also kann ich keine Bücher mit mir mit nach Hause nehmen. Ich wünschte, ich könnte es, da ich mich immer so außergewöhnlich glücklich und frei fühle, wenn ich lese, dass ich überzeugt bin, es könnte alles andere in meinem Leben erträglich machen, dürfte ich nur immer Bücher mit mir haben.

Unorthodox ist jedoch nicht nur ein Buch über eine abgeschottete Gemeinde, sondern vor allen Dingen auch ein Buch über eine starke Frau. Deborah Feldman empfindet ihre Herkunft von Beginn an als etwas, von dem sie sich befreien möchte. Statt den einfachen Weg zu gehen und sich dem zu fügen, was ihr vorgelebt wird, versucht sie immer wieder auszubrechen. Es sind vor allen Dingen die Bücher, die ihr eine Vorstellung von dem Leben geben, das sie auch so gerne führen würde. In Little Woman. Matilda oder auch Stolz und Vorurteil findet sie Frauenfiguren, an denen sie sich orientiert.

Wenn irgendwer jemals versuchen sollte, Dir vorzuschreiben, etwas zu sein, was Du nicht bist, dann hoffe ich, dass auch Du den Mut findest, lautstark dagegen anzugehen.

Statt bei ihren Eltern aufzuwachsen, wird das junge Mädchen zu ihren Großeltern abgeschoben. Trotz der Strenge und Lieblosigkeit, die in ihrem Zuhause herrscht, erhält sie sich ganz viel Neugier, Wissensdurst und Mut. All dies bewahrt sie sich ihr ganzes junges Leben lang: als junge Frau, die verheiratet wird, steht für sie schnell fest, dass sie mehr sein möchte als eine Ehefrau und Lehrerin. Als sie Mutter wird, schreibt sie sich dann heimlich als Literaturstudentin ein und saugt das auf, was ihr von den Dozenten erzählt wird. Deborah Feldman ist nie zufrieden mit dem vorgefertigten Leben, in das sie sich bedingungslos fügen muss und kämpft so lange um Freiheit und Unabhängigkeit, bis sie das Leben führen kann, was sie sich wünscht.

Wenn du keine Wurzeln hast, hast du auch kein Erbe. Unser ganzer Wert ist durch den Wert unserer Vorfahren definiert. Wir machen uns einen Namen für unsere Kinder. Wer sollte mich wollen, wo ich doch keinen Namen habe, den ich weitergeben kann?

Ich habe mit Unorthodox ein berührendes und tief beeindruckendes Buch gelesen, das nicht nur die Lebensgeschichte einer starken und unabhängigen Frau erzählt, sondern auch von der Kraft der Literatur. Bücher können retten und heilen – und sie können einen aus seinen begrenzten Verhältnissen ausbrechen lassen und ganz neue Vorstellungen vom Leben vermitteln. Unorthodox ist ein Buch, dem ich ganz viele Leser wünsche.

Deborah Feldman: Unorthodox. Übersetzt aus dem Amerikanischen von Christian Ruzicska. Secession Verlag, Zürich 2016. €22, 319 Seiten. Eine weitere Besprechung gibt es auf dem Blog Zeilensprünge und bei der Buchhändlerin und Bloggerin Jacqueline Masuck.