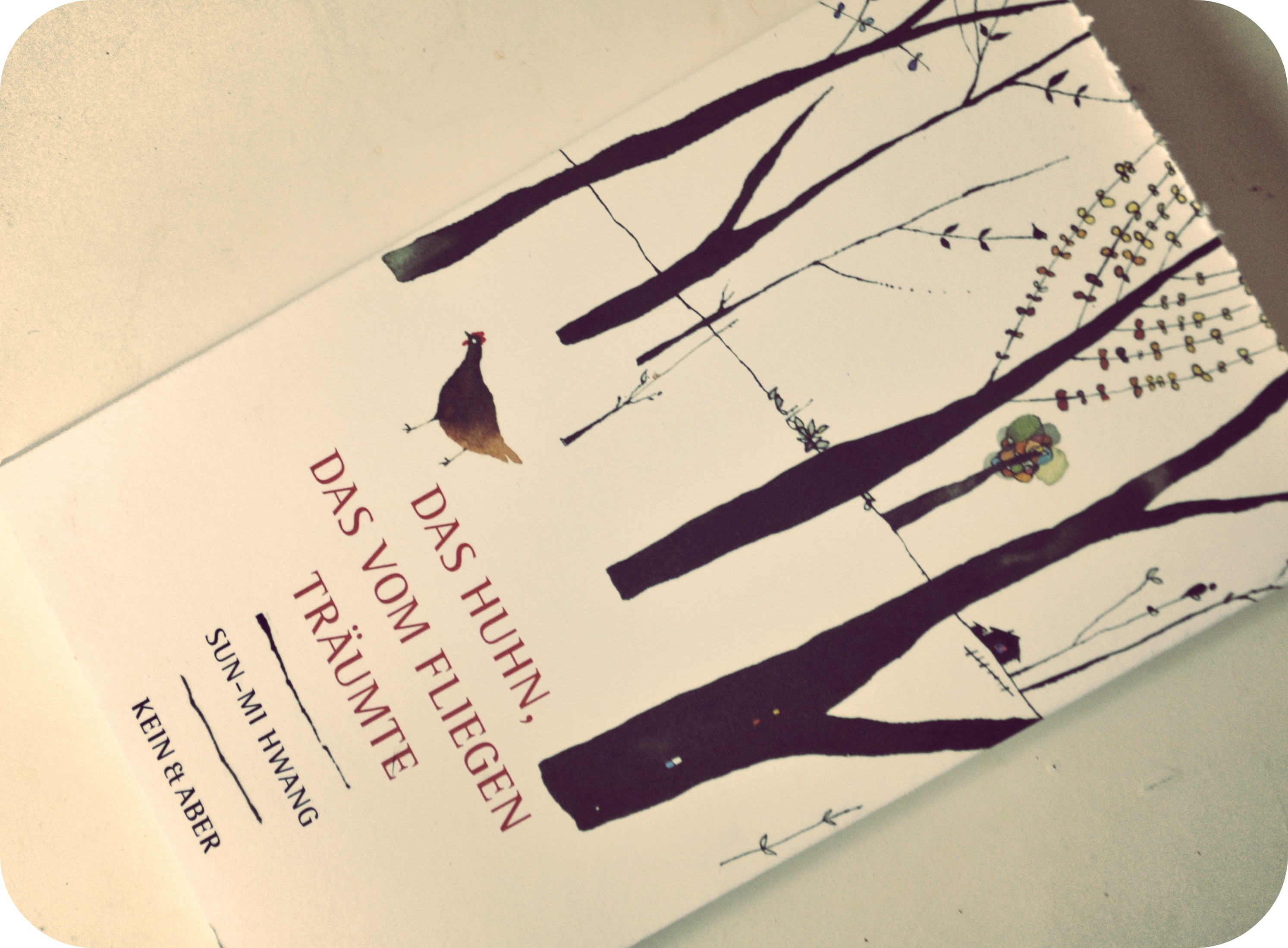

Selja Ahava wurde 1974 geboren, studierte Dramaturgie an der Theaterhochschule Helsinki und hat zahlreiche Drehbücher für Spielfilme und Fernsehserien geschrieben. Mit “Der Tag, an dem ein Wal durch London schwamm”, legte sie in diesem Frühjahr ihren Debütroman vor. Aus dem Finnischen übersetzt wurde er von Stefan Moster, der übrigens nicht nur Übersetzer ist, sondern auch Schriftsteller.

“Früher musste ich nach ein, zwei Wörtern suchen. Heute kommen mir ganze Gedanken abhanden. Aber ich habe Erinnerungen.”

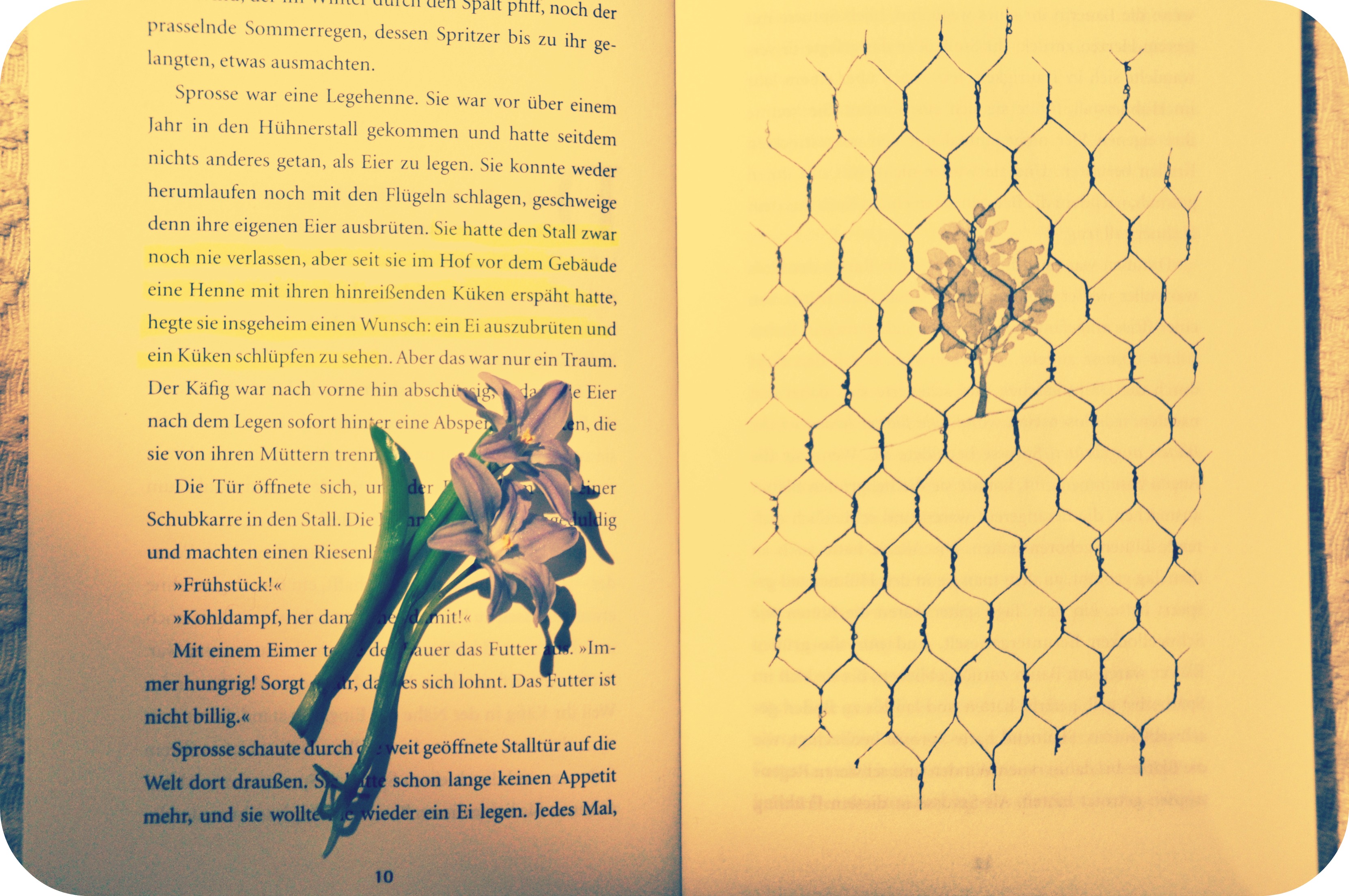

Anna ist eine Frau, der die Wörter abhanden gekommen sind, die sich ihre Erinnerungen jedoch bewahrt hat. Sie ist mittlerweile eine alte Frau, aber ihr Gedächtnis hat bereits in jungen Jahren angefangen zu leiden. Der plötzliche Verlust ihres Mannes Antti hat ihr den Boden unter ihren Füßen weggezogen, er hat ihre ganze Welt erschüttert, auch ihr Gedächtnis. Mittlerweile sind die Erinnerungslücken immer größer geworden und Ereignisse der Vergangenheit purzeln ohne Zusammenhang durch ihren verwirrten Kopf. Dennoch versucht sie sich an das was war zu erinnern, so gut sie eben kann – den Leser lässt sie an diesen Erinnerungen teilhaben. Es sind ungefilterte und verwirrende Episoden der Vergangenheit.

“Es gab Morgen, an denen Antti in der Stadt war und Anna alleine mit dem Hund aufwachte. Dann kochte sie Kaffee, hörte die Nachrichten, sah auf die Uhr und dachte, noch vierzehn Stunden, und ich kann wieder schlafen gehen. An solchen Morgen saß sie auf der Veranda, schaute vor sich hin und dachte schlicht und einfach: Stein, Birke, Gras, Stuhl. Stein, Birke, Gras, Stuhl.”

Wenn man so will, dann wird in “Der Tag, an dem ein Wal durch London schwamm” Annas Biographie erzählt, es ist ihr Leben, das hier erzählt wird – ihr Leben aus ihrer eigenen Perspektive, oder dem, was davon noch übrig ist. Das Wort Demenz fällt an keiner Stelle und doch ist die Erkrankung von Anna beinahe offensichtlich, doch bei ihr ist es keine Erkrankung, die im hohen Alter aufgetreten ist, die Wurzeln ihrer Gedächtnisstörung liegen tief in ihrer Vergangenheit begründet – der Auslöser dafür war der Verlust von Antti. Antti, der bei einem schweren Autounfall starb, ist nicht nur plötzlich aus ihrer Welt gefallen, sondern dieser Verlust ließ auch Anna aus jeglichen Zusammenhängen fallen.

“Von der Eiszeit glatt geschliffener Fels, von der Sauna weiche Haut. Sommersprossen und Froschteiche. Anna war mit Antti so fest verwachsen wie die Kiefer mit dem Felsen.”

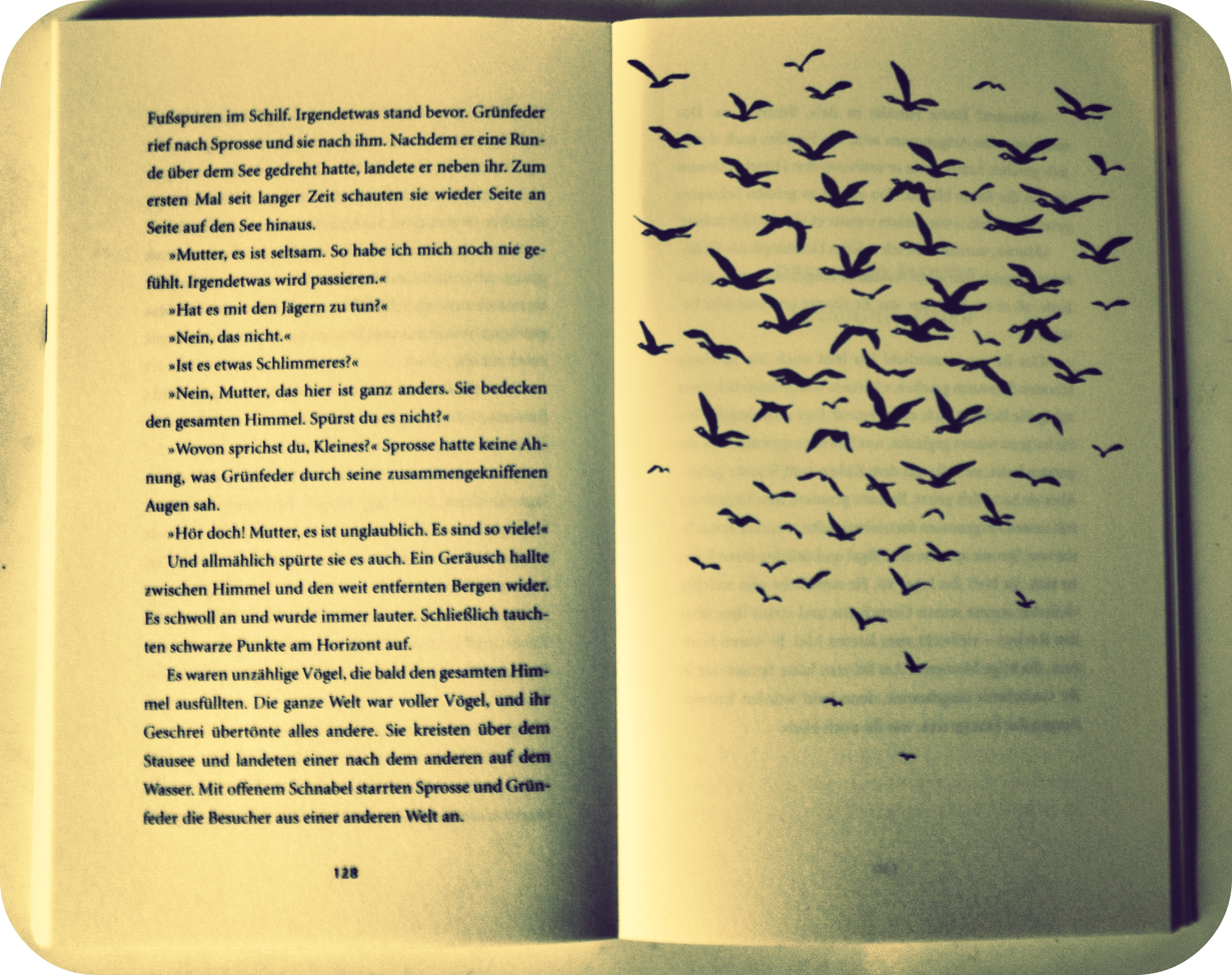

Wir erfahren von ihrem Neuanfang mit Thomas, mit dem sie in England lebt, weit weg von dem Leben, das sie in Finnland gelebt hat, weit weg von den Erinnerungen an Antti, die immer stärker verblassen, doch immer noch da sind. Bereits da werden ihre Schwierigkeiten im Alltag sichtbar, manchmal verliert sie die Orientierung, vergisst, wo sie sich befindet, vergisst, mit wem sie zusammenlebt. Sie erhält Besuch, von ihren sechs Kindern, die im ersten Moment so wirklich erscheinen, dass ich einige Zeit brauche, bevor ich verstehe, dass es sich bei ihren Kindern um Phantasiegestalten handelt. Später erhält sie Besuch von Gott und von einer Bärenfamilie. Beim Blick zurück wird deutlich, wie das Leben von Anna Stück für Stück immer weiter auseinander bricht und aus den Fugen gerät. Der Wal, den sie eines Tages in London zu sehen glaubt, den hat es aber scheinbar wirklich gegeben – immerhin.

“Antti kannte die Erlen am Ufer und wusste sofort, um welche von ihnen es sich handelte. Er erinnert sich an die Aussicht dahinter, an die Steine des Riffs und an die kleine Möweninsel, an die Markierung der Fahrrinne und den Marinekai und konnte sich vorstellen, wie der umgestürzte, kaputte Baum aussah. Es tut gut, sich eine Landschaft zu teilen. Es tat gut, eine Sache nach der anderen auszusprechen, zu sagen, was man zwischen den Erlen jetzt sah. Für niemanden sonst wäre das von Bedeutung gewesen, aber Anna und Antti konnten gemeinsam auflisten: Riff, kleine Felsinsel, Untiefenmarkierung, Möweninsel, Kai.”

Selja Ahava erzählt in ihrem Debütroman eine außergewöhnliche Geschichte. Romane über Demenz gibt es mittlerweile viele, doch das ungewöhnliche an diesem Roman ist seine Perspektive: Anna und ihre schwindenden Erinnerungen werden nicht von außen beschrieben, sondern von innen – aus ihrem Kopf heraus. Natürlich fehlt es der Geschichte manchmal an Zusammenhängen, an Klarheit, manchmal fehlte mir das Verständnis dafür Situationen begreifen zu können. Selja Ahava pflanzt den Leser erbarmungslos hinein in Annas Kopf. Durch diesen literarischen Kniff wird die zunehmende Verzweiflung, die Anna aufgrund ihres Gedächtnisverlusts spüren muss schmerzhaft greifbar.

Im Klappentext wird “Der Tag, an dem ein Wal durch London schwamm” als ein Roman über die Kraft der Wörter und der Fantasie beschrieben. Auch ich habe diese Kraft in dem Roman gefunden, trotz der zunehmenden Wortverluste, bleibt Sprache ein wichtiges Instrument für Anna, sie versucht ihre Vergangenheit immer wieder auf neuen Wegen zu beschreiben. Doch der Roman ist nicht nur poetisch und märchenhaft, für mich stand dagegen viel mehr die authentische Abbildung einer Gedächtniserkankung im Vordergrund. Trotz aller Fantasie erzählt Selja Ahava eine tieftraurige Geschichte über eine Frau, der die Realität Stück für Stück entgleitet – “Der Tag, an dem ein Wal durch London schwamm” ist vor allem eine schmerzhafte Lektüre.

“Wäre es möglich, Augenblicke einzufrieren, würde ich diesen in eine Plastikdose legen, dachte Anna. Dann könnte man den Winter über davon zehren. Es gab genug solcher Augenblick für den ganzen Winter.”

“Der Tag, an dem ein Wal durch London schwamm” ist ein Roman über die Kostbarkeit des Lebens, in dem vieles unausgesprochen bleibt. Vielleicht haben diese leeren Stellen mich ganz besonders berührt. Getragen wird die Geschichte von Anna, die ich in all ihrer Verzweiflung, ihrer Angst und ihrer tiefen Traurigkeit ins Herz geschlossen habe. Als Leser muss man dazu bereit sein, sich auf die ungewöhnliche Perspektive einzulassen, damit der Roman funktioniert – ich hoffe, es finden sich noch ganz viele, die dazu bereit sind.