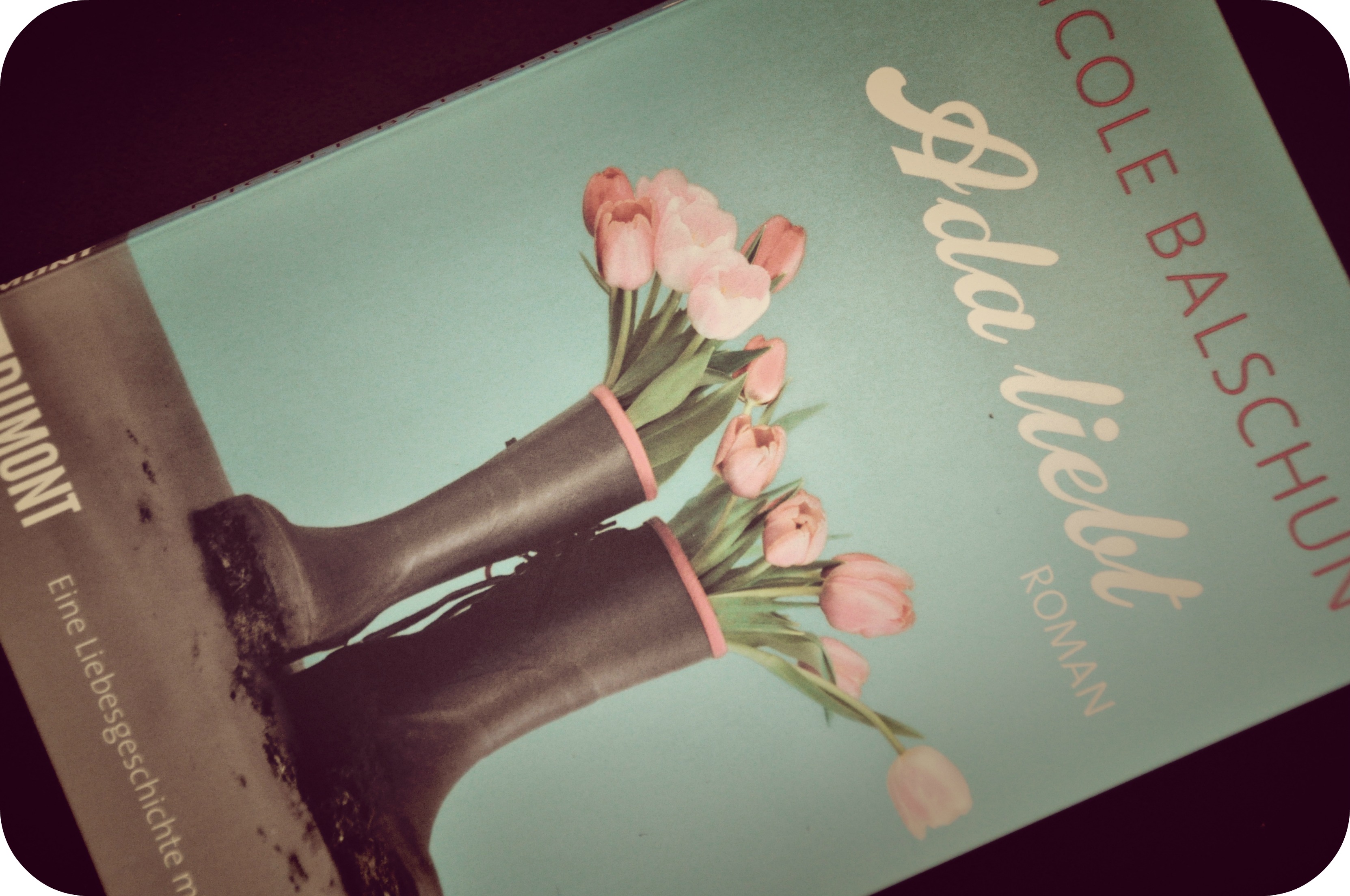

Bei manchen Büchern muss ich mich überwinden, sie überhaupt in die Hand zu nehmen. Es ist eine Überwindung aller möglicher Vorurteile und Klischees und eine Überwindung scheinbarer Genregrenzen, die manchmal unüberwindbar erscheinen. Auf den ersten Blick. Ein solches Buch ist “Ada liebt”, der Debütroman von Nicole Balschun, der 2011 im DuMont-Verlag erschienen ist und mit allerlei abschreckenden Werbeslogans beworben wird: “Eine Liebesgeschichte mit Heulgarantie”, “Die schönste Liebesgeschichte, seit es Misthaufen gibt”. Zu allem Überfluss zieren das babyblaue Cover Gummistiefel und rosarote Rosen. Diesen Vorurteilen entgegen steht das Glück und die Zufriedenheit, die ich beim Zuklappen der letzten Seite empfunden habe. Wie schade wäre es doch gewesen, wenn ich dieses Buch verpasst hätte …

“Ich hatte so viele Wörter, ich liebte die Sprache, ich hatte sie studiert, und nun half sie mir nicht, gab mir keine passenden Worte, nur ein Krächzen, etwas Vorsprachliches, nichts, das Bo verstand, nichts, das es mir selber erklärte.”

Nicole Balschun erzählt eine herrlich ungewöhnliche Liebesgeschichte. Bereits der Roman beginnt außergewöhnlich, denn er beginnt zunächst mit dem Ende, bevor die Geschichte von Beginn an aufgerollt wird – am Ende schließt sich dann wieder der Kreis. Erzählt wird die Geschichte von Ada und Bo; es ist eine Liebesgeschichte mit Hindernissen, eine Geschichte, in der sich Gegensätze zwar anziehen, doch nicht überwinden können. Bo ist Bauer, seine Leitsau heißt Siegfried. Er hat nicht nur Schweine, sondern auch Kühe, dafür aber wenig Interesse an Kultur: das einzige Lesbare, das sich in seinem Haushalt findet, sind seine Landwirtschaftszeitungen. Ada ist das Gegenteil von Bo: sie ist in der Stadt aufgewachsen, studiert Literaturwissenschaft und lebt in der Nähe der Universität. Ihre Welt ist die Welt der Bücher, die Welt der Worte.

“Ich kam schließlich jedes Wochenende hierher in diesen Schweinemief und guckte auf Felder und in Kuhscheiße und Bo hatte mich noch kein einziges Mal besucht in der Stadt mit ihren tausend Möglichkeiten und dem tollen Ausblick.”

Ada und Bo lernen sich auf der Beerdigung von Adas Tante Rosi kennen. Bo ist Sargträger und fällt dadurch auf, dass ihm das Gebetbuch in den Sarg fällt. Wie gesagt: unterschiedlicher könnten die beiden eigentlich nicht sein, Ada und Bo, und doch fühlen sich beide von diesem Moment an zueinander hingezogen. Die nächsten Wochen verbringt Ada am Schreibtisch, sie arbeitet gerade an ihrer Promotion, doch an den Wochenenden zieht es sie hinaus auf den Hof von Bo. Sie lernt Siegfried kennen, die Leitsau und Bo schenkt ihr ein Paar Gummistiefel. Zusammen fahren sie Trecker und schaufeln Mist. Adas Welt besteht aus Worten, doch Bo zeigt ihr, dass man neben all den Worten auch noch leben und atmen muss. Bo haucht Ada, dem Blassgesicht, Leben ein. Bücher kann man zwar lesen, doch man kann nicht in ihnen leben – findet Bo.

“Insgeheim wussten wir, dass ich nie eine Bäuerin und Bo nie kein Bauer sein würde, aber wir fühlten einander und machten ansonsten die Augen zu. Vielleicht übersahen wir deshalb die dröhnende Lawine, die uns mit einem Schlag mitten im blühendsten Sommer überrollen sollte, und vielleicht setzte sie sich schon in Gang, als wir Tante Rosi unter die Erde brachten.”

Ada liest so viele Bücher, doch die Welt der Worte befähigt sie nicht dazu, selbst Worte zu finden; ihr fehlen die “Vokabeln für die Elementarteilchen zwischenmenschlicher Beziehungen”. Bo ist einfach und schlicht gestrickt, doch er liebt und fühlt – Ada fühlt auch etwas, vielleicht, doch sie kann ihre Gefühle nicht artikulieren. Ist das, was sie fühlt Liebe oder nur irgendein Abklatsch? Zur Liebe gehören für Ada “Atemnot, ein Wortstillstand und ein großer Schmerz”. All dies fühlt sie erst, als sie Bo bereits verloren hat.

“Die Bücher, ihr Geruch, das sanfte Rascheln beim Umblättern des Papiers, es knistert nichts mehr unter meinen Händen und mein Herz sprang nicht, weil ein Buch gut war, und auch die klugen Gedanken, die ich einst in Marmeladengläsern einmachen wollte, waren mir irgendwie aus dem Kopf gefallen.”

Nicole Balschun erzählt eine Liebesgeschichte, in der es nicht an der gegenseitigen Liebe fehlt, sondern an einem gemeinsamen Ort an dem diese wachsen kann. Ada ist zu sehr verhaftet in ihrem Wald aus Literatur, als das sie daraus hervortreten könnte, um sich dem Leben zu stellen. Sie lebt ihr Leben aus einer Zuschauerrolle heraus, sie schaut zu, ergreift aber selten selbst die Initiative. Schon ihr Vater hat sich lieber hinter Zeitungen verschanzt. Ada ist passiv und unbeteiligt, am Leben teilnehmen? – das tun doch die anderen. Und Bo? Bo ist durch und durch ein Bauer, der die bäuerliche Welt für nichts aufgeben würde und auch nicht gegen die große Liebe eintauschen. Nicole Balschun seziert einen schmerzhaften Kampf um die Liebe, es ist eine Liebe, die sowohl in Bo als auch in Ada gesät wurde, die jedoch kein Klima findet, um zu gedeihen. Sie erstickt im Mief des Misthaufens und an den gegenseitigen Erwartungen und Ansprüchen, sie erstickt am Schweigen und der Sprachlosigkeit.

“Eine Woche später standen kleine Gummistiefel neben Bos großen und er sagte, melken, musst du trotzdem nicht. Es zuckte durch meinen Bauch, denn bei Bo Stiefel haben war, als würde zu Hause eine zweite Zahnbürste im Becher stehen.”

Ich habe mich beim Lesen in Ada verliebt, in ihre Zwiespältigkeit und in ihr Zaudern, in ihren Wunsch, dass das Blut kochen muss, wenn man sich verliebt – wie beim Lesen eines Romans. In ihre Sprachlosigkeit, in ihre Zweifel. Die Liebe breitet sich in ihr aus, vor allen Dingen in den Momenten, in denen sie glaubt, Bo zu verlieren. Doch artikulieren kann sie das nicht, dabei hat sie doch so viele Worte in ihrem Kopf. Doch keines davon kommt ihr über die Lippen, bis es zu spät ist. Was macht man mit Gefühlen, die man nicht kommunizieren kann? Irgendwann wird einem die Luft zum Atmen genommen.

“Bo hatte sein Wissen aus dem Leben und irgendwie auch aus dem Herzen. Ich hatte meines aus Büchern und es konnte doch nicht gut gehen mit uns, und während mir sein Geruch in die Nase stieg, flüstere ich Bo ins Ohr, du bist so dumm, Bo, und er lachte und flüsterte zurück, und du erst, Ada.”

Wenn ihr dieses Buch in einem Buchladen liegen sieht, dann lasst euch nicht abschrecken von der Aufmachung. “Ada liebt” ist ein kleines Juwel, voller kluger Gedanken, die ich in “Marmeladengläsern einmachen wollte”. Nicole Balschun charakterisiert ihre beiden Figuren mit so viel Wärme und Liebe, das ich gar nichts anderes machen konnte, als mit schwitzigen Händen am Buch kleben, um zu erfahren, wie es weitergeht. Immer in der Hoffnung, dass es doch bitte gut gehen würde zwischen den beiden, zwischen Ada und Bo.