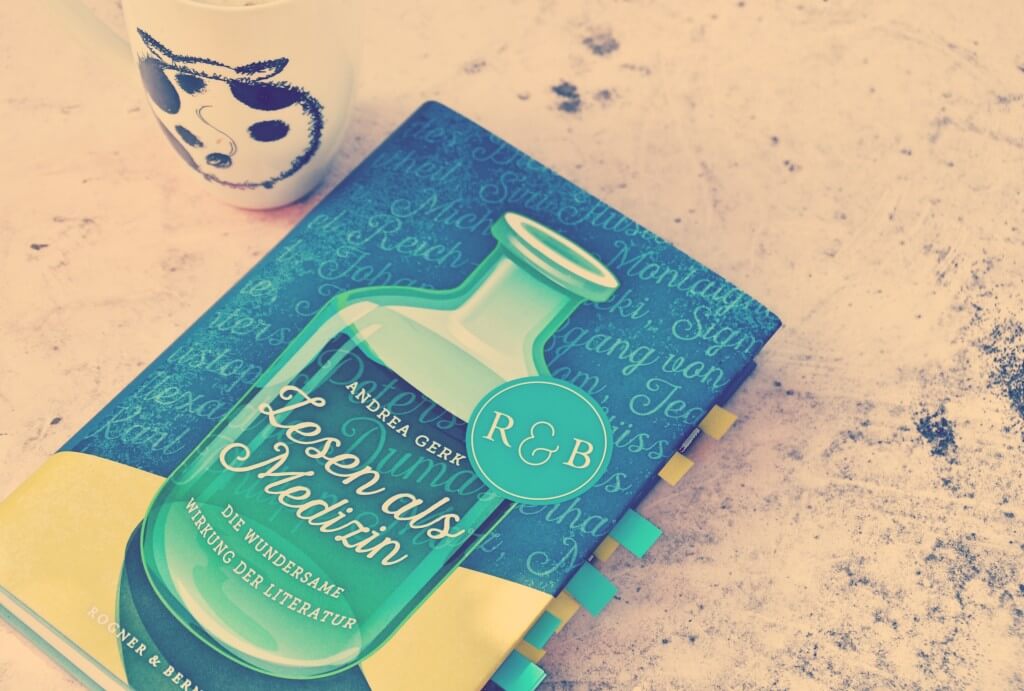

Kann die Lektüre eines Buches Trost spenden, gar eine heilsame Wirkung haben? Genau dieser Frage widmet sich die Literaturwissenschaftlerin Andrea Gerk. Entstanden ist dabei Lesen als Medizin, eine kluge und lesenswerte Liebeserklärung an die Kraft der Literatur.

Bücher können Trost schenken, Mut machen, Spiegel vorhalten, Zuflucht sein, Erfahrungen vermitteln, Perspektiven verändern, Sinn stiften. Bücher amüsieren und berühren. Und sie können ablenken – nicht zuletzt von uns selbst.

Die wundersame Wirkung der Literatur lautet der Untertitel von Lesen als Medizin und genau darum geht es auch: welche Wirkung kann die Literatur auf uns haben? Können Bücher in schwierigen Zeiten Trost spenden? Kann Literatur heilen? Bei der Genesung helfen? Was passiert eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir lesen? Gibt es Orte, an denen Bücher eine besondere Rolle spielen? Wie sähe eine Welt aus, in der es keine Krankenhausbibliotheken mehr geben würde? Keine Gefängnisbibliotheken? Wird eigentlich auch im Kloster gelesen?

Lesen als Medizin ist, wenn man so will, ein wunderbarer Überblick über all das, was Bücher so einzigartig und unersetzbar macht. Andrea Gerk erzählt von der Bibliotherapie, die in Amerika bereits seit vielen Jahren als Heilverfahren anerkannt ist und auch in Großbritannien und Schweden praktiziert wird. In Deutschland hingegen klingt der Begriff in vielen Ohren immer noch leicht esoterisch angehaucht. Unter der Bibliotherapie versteht man eine besondere Form der Pyschotherapie, bei der die Patienten mithilfe sorgfältig ausgewählter Bücher dazu angeregt werden sollen, ihre Vergangenheit zu reflektieren. Es ist der Glaube daran, dass ein gutes Buch in der richtigen Situation weiterhelfen kann. Mittlerweile kann man auch in Deutschland die Ausbildung zum Bibliotherapeuten machen, doch im Grunde genommen sind auch gute Buchhändler und Bibliothekare bereits so etwas wie Bibliotherapeuten, denn sie empfehlen ihren Kunden die (hoffentlich) passenden Bücher. Ich fühle mich nach einem Einkauf im Buchladen oder einem guten Gespräch mit einem Buchhändler häufig nicht nur glücklicher, sondern manchmal auch besser oder gar geheilter.

Wörter entfalten mitunter eine magische Kraft, die uns nicht nur intellektuell voranbringt, sondern auf vielschichtige Weise im Innersten berührt. Manchmal so sehr, dass ein Vers, eine Erzählung, ein Roman das ganze Leben verändern kann, und sei es nur für ein paar Stunden.

Bibliotheken gibt es übrigens auch an ungewöhnlichen Orten, zum Beispiel im Gefängnis oder in Krankenhäusern. An beiden Orten kann das gedruckte Wort für Insassen und Patienten eine große Bedeutung haben. Es gibt sogar Länder, in denen es für jedes gelesene Buch einen Tag Hafterlass gibt. Andere Jugendrichter geben straffälligen Minderjährigen die Aufgabe, ein Buch zu lesen. In vielen Fällen mag das ohne Wirkung bleiben, für manche ist die Entdeckung der Literatur aber vielleicht auch ein Initiationserlebnis und der Beginn eines besseren Lebens. Auch in Krankenhäusern sind Bücher ein wichtiges Gut: in der Berliner Charité sind vor allen Dingen skandinavische Krimis beliebt, aber auch Charlotte Link. Der Bücherwagen rollt jeden Tag durch die Flure des Krankenhauses und beliefert Patienten mit neuer Lektüre. Andrea Gerk schreibt, dass Krankenhausbibliotheken um das finanzielle Überleben kämpfen, was unheimlich schade ist – die heilsame Wirkung der Literatur ist empirisch nicht nachzuweisen, aber ich glaube doch daran, dass wir mit einem guten Buch in der Hand vielleicht ein wenig schneller gesunden.

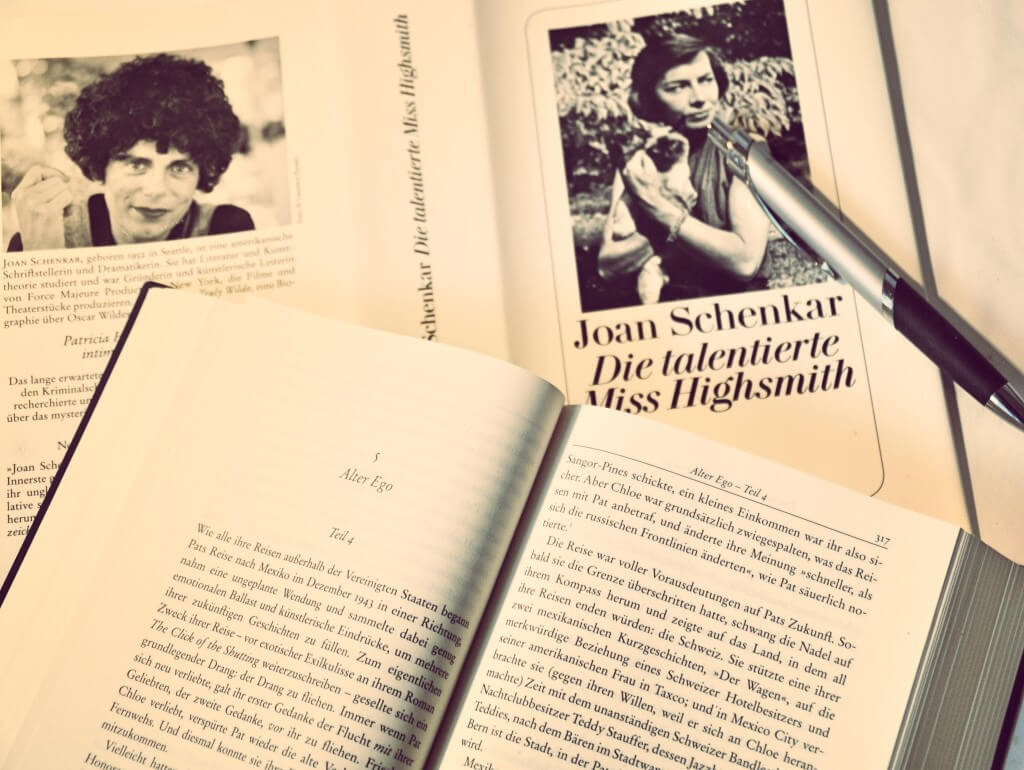

Die Erfahrung, dass Lektüre einen in regelrechte Wahnzustände versetzen kann, wird jeder leidenschaftliche Leser schon mal gemacht haben. Immer wieder entdecke ich Texte, die mich so bewegen, dass ich mich fassungslos frage, wie ich sie so lange übersehen konnte. Dann muss ich sofort all das Versäumte nachholen, gerate in einen regelrechten Leserausch, verschlinge ein Buch nach dem anderen, werte parallel dazu akribisch Rezensionen, Interviews und biographische Texte aus und spiele nach, was ich darin finde.

Dass Bücher nic ht einfach nur zur Unterhaltung diesen, sondern auch eine medizinische oder gar therapeutische Funktion haben können, ist eine Sichtweise, die sich bereits im 16. Jahrhundert manifestiert hat: damals schrieb Michel de Montaigne seine berühmten Essais und setzte darin sein eigenes Leben und seine Gedanken immer wieder in Bezug zu Werken und Gedichten bekannter Schriftsteller. Während der beiden Weltkriege hat man später Soldaten in Lazaretten mit Büchern versorgt – die Literatur sollte vom Kriegsgeschehen ablenken und dabei helfen, traumatische Wunden zu heilen. In anderen Ländern ist die Bibliotherapie viel anerkannter und ausgereifter, es gibt beispielsweise eine Reading Agency und über Skype wird eine Leseberatung angeboten. In Deutschland gibt es immerhin schon eine Vereinigung von Bibliotherapeuten, wer weiß, ob sich das Angebot in den kommenden Jahren noch stärker durchsetzen wird.

ht einfach nur zur Unterhaltung diesen, sondern auch eine medizinische oder gar therapeutische Funktion haben können, ist eine Sichtweise, die sich bereits im 16. Jahrhundert manifestiert hat: damals schrieb Michel de Montaigne seine berühmten Essais und setzte darin sein eigenes Leben und seine Gedanken immer wieder in Bezug zu Werken und Gedichten bekannter Schriftsteller. Während der beiden Weltkriege hat man später Soldaten in Lazaretten mit Büchern versorgt – die Literatur sollte vom Kriegsgeschehen ablenken und dabei helfen, traumatische Wunden zu heilen. In anderen Ländern ist die Bibliotherapie viel anerkannter und ausgereifter, es gibt beispielsweise eine Reading Agency und über Skype wird eine Leseberatung angeboten. In Deutschland gibt es immerhin schon eine Vereinigung von Bibliotherapeuten, wer weiß, ob sich das Angebot in den kommenden Jahren noch stärker durchsetzen wird.

Andrea Gerk schreibt jedoch nicht nur von der heilenden Kraft der Literatur, sondern auch von ihren Schattenseiten: Bücher können Ehen stiften, aber auch zerstören und sind darüberhinaus hochgradig suchtgefährdend. Buchbedingte Psychopathologien sind keine Seltenheit mehr: im Buch finden sie alle Erwähnung, von der Bibliomanie bis zum Biblioholiker. Auch wenn ich glaube, dass es deutlich schlimmere Süchte gibt, nehme ich mich an dieser Stelle nicht aus: es gibt kaum einen Buchladen, an dem ich vorbeikomme, ohne ein Buch zu kaufen (obwohl sich die ungelesen Bücher hier bereits in Stapeln stapeln, unter denen ich drohe begraben zu werden). Wenn ich in den Urlaub fahre, müssen so viele Bücher mit, dass ich den Koffer bald selbst nicht mehr tragen kann – geschweige denn alles lesen, was ich mir eingepackt habe. In solchen Momenten befürchte ich schon manchmal (zumindest ganz leicht) am Bücherwahn zu leiden. Doch könnte es einen schöneren Wahn geben?

Meiden Sie Buchhandlungen und Bibliotheken, solange Sie noch jung sind. Verschenken Sie Ihre Bücher, bevor Ihnen Ihre Sammlung über den Kopf wächst.

Lesen als Medizin ist eine kluge und spannend zu lesende Liebeserklärung an die Literatur. Andrea Gerk gelingt es, leicht verständlich und mitreißend von ihrem bibliophilen Fachwissen zu erzählen. Ihre eigene Begeisterung ist dabei deutlich zu spüren. Es muss erwähnt werden, dass Rogner & Bernhard das Buch wunderbar liebevoll aufgemacht haben. Besonders schön sind die handschriftlichen Bekenntnisse bekannter Schriftsteller, die Andrea Gerk gesammelt hat: da wird Gerhard Roth nach Büchern gefragt, die für ihn die zweite Welt sind und Hanns-Josef Ortheil nach Büchern, in denen er immer wieder gelesen hat. So wirft dieses Buch nicht nur einen Blick auf alle Aspekte unserer wunderbaren bibliophilen Leidenschaft, sondern ist auch noch eine ernste Gefahr für die Wunschliste.

Andrea Gerk legt eine wunderbare Liebeserklärung an die Literatur vor und ich habe das Buch mit dem heilsamen und wohligen Gefühl zugeklappt, mit dieser Leidenschaft zum Glück nicht allein zu sein.

Andrea Gerk: Lesen als Medizin. Rogner & Bernhard Verlag, 2015. 342 Seiten, €22,95. Eine weitere Besprechung findet sich auf dem Blog von Fräulein Julia. Und noch ein passender Buchtipp zur weiteren Lektüre: Die Romantherapie von Ella Berhoud.