Dem Text von Francisco Goldman ist ein berührendes Zitat von Henry King, dem Bischof von Chichester, vorangestellt: “Geliebte Verlorene! Seit deinem vorzeitigen Hinscheiden / Ist es meine Aufgabe, über dich nachzudenken. / Über dich; du bist das Buch, / Die Bibliothek, die ich betrachte, / wiewohl fast blind.” Auch Francisco Goldman hat jemanden verloren, den er geliebt hat: am 25. Juli 2007 starb seine Frau Aura Estrada bei einem Badeunfall in Oaxaca an der mexikanischen Pazifikküste.

“Am 24. April, drei Monate vor ihrem Tod, war Aura dreißig geworden. Sechsundzwanzig Tage später wären wir zwei Jahre verheiratet gewesen.”

Nur wenige Jahre nach Auras Tod, beginnt Francisco Goldman über diesen schwerwiegenden Verlust zu schreiben, darüber nachzudenken – nicht nur über den Tod, über den Moment des Unglücks, sondern auch über Aura und das gemeinsame Leben, das viel zu kurz gewesen ist. Der Tod eines geliebten Menschen, der plötzliche Verlust von jemanden, der Teil deines Lebens gewesen ist, ist immer schmerzhaft. Joyce Carol Oates hat in “Meine Zeit der Trauer” über den Verlust ihres Mann geschrieben, der nach 47 gemeinsamen Jahren plötzlich verstorben ist. Beide haben ihr halbes Leben miteinander verbracht. So viel Zeit war Francisco Goldman und Aura Estrada nicht vergönnt, vier gemeinsame Jahre haben sie Seite an Seite gelebt – zwei davon als Ehepaar.

“Der Gedanke war wie eine stumme Bombe: Aura wird nie wissen, wie es ist, alt zu sein, sie wird nie auf ein langes Leben zurückblicken können. Mehr bedurfte es nicht, nur dieses Gedankens an die Ungerechtigkeit des Lebens und die vollendete alte Dame, zu der Aura gewiss vorherbestimmt gewesen war.”

Aura Estrada wurde in Mexiko geboren und war Schriftstellerin und Doktorandin; an der Columbia University studierte sie spanische Literatur. Francisco Goldman ist bereits in den Fünfzigern, er arbeitet als freier Journalist, Autor und Hochschullehrer. Beide bauen sich ein gemeinsames Leben auf, im Grunde sind es sogar zwei: eines in New York und eines in Auras Heimatland Mexiko, dort wo sie die Sommer verbringen. Es ist ein Leben, geprägt von Büchern, von Literatur, von der gemeinsamen Arbeit an Texten. Während Aura einen festen Tagesablauf hat, lässt sich Francisco häufig an ihrer Seite treiben, begleitet sie zur Universität, geht mir ihr Mittagessen. Das gemeinsame Leben besteht aus lauter kleinen Ritualen, aus Abläufen und gemeinsamen Tätigkeiten. Francisco Goldman schildert immer wieder Momente, in denen er durch Straßen läuft, durch die er immer mit Aura gelaufen ist, an Orten vorbeikommt, die ihnen gemeinsam gehört haben. Spaziergänge durch die Straßenschluchten Brooklyns sind ohne quälende Erinnerungen eigentlich kaum noch möglich: “So waren meine Spaziergänge durch diese Straßen nun ein stummer Abgesang von Orten.”

“Was Aura sagte, fast das Letzte, was sie je zu mir sagte, war: ‘Quiéreme mucho, mi amor.’ Liebe mich ganz fest, mein Liebling. ‘No quiero morir.’ Ich will nicht sterben. Das muss der letzte vollständige Satz gewesen sein, den sie sprach, vielleicht ihre allerletzten Worte.”

Das Cover und der Titel dieses Buches suggerieren auf den ersten Blick etwas Schwülstiges, doch dieser Eindruck täuscht. Francisco Goldman beschreibt zwar auch den eigenen schmerzhaften Verlust und die Gefühle mit denen er zurückgeblieben ist, doch er tritt gleichzeitig auch einen Schritt hinaus aus dieser bodenlosen Trauer und setzt seiner geliebten Frau ein literarisches Denkmal. “Sag ihren Namen” ist nicht nur ein Trauer- und Erinnerungsbuch, sondern setzt sich zusammen aus vielen Textversatzstücken und Tagebucheinträgen von Aura Estrada. Damit gelingt es Francisco Goldman nicht nur, ein Bild der zerstörerischen Trauer zu erschaffen, sondern auch ein Bild des Lebens, es ist das Leben von Aura und ihrer mexikanischen Familie. Aura wächst mit einer bestimmenden Mutter auf und einem Vater, der irgendwann verschwindet. Sie bekommt einen neuen Papa und sogar eine Halbschwester, doch glücklich ist sie nicht. Die junge Frau ist geprägt von ihrer Herkunft, ihrer Vergangenheit und ihrer besitzergreifenden Mutter. Eine Prägung, die über Auras Tod hinausgeht, denn ihre Mutter macht Francisco Goldman schwere Vorwürfe, den Unfall nicht verhindert zu haben. Sie enthält ihm die Asche ihrer Tochter vor und wirft ihn aus der gemeinsamen Wohnung.

“Nicht mehr dieser Mann. Kein Ehemann mehr. Der Mann, der in den Fischladen geht, um das Abendessen für seine Frau und sich einzukaufen. In weniger als einem Jahr wäre ich länger kein Ehemann mehr, als ich einer gewesen war. Aber wir hatten noch zwei Jahre mehr zusammengelebt. Dennoch würde der Tag kommen, an dem ich länger nicht mehr mit Aura lebte, als ich mit ihr zusammen gewesen bin.”

Nichts deutet beim Lesen des Buches zunächst daraufhin, dass man eine wahre Geschichte in den Händen hält und doch schwebt dieses Wissen mit zunehmender Lektüre über dem Text. Dass der Erzähler denselben Namen trägt, wie der Autor, ist ein erster Hinweis. Francisco Goldman schildert seine Liebe zu Aura mit viel Feingefühl, offen erzählt er von ihrer Beziehung, ohne diese dabei jedoch zu entwürdigen. Ich habe mich an keiner Stelle als Voyeur gefühlt und der Autor macht sich an keiner Stelle zum Exhibitionisten. Er geht jedoch schonungslos mit sich ins Gericht, denn auch er selbst macht sich Vorwürfe, den Tod seiner Frau nicht verhindert zu haben. Auch düstere und schamhafte Momente finden Erwähnung und werden nicht verschwiegen. Ergänzt wird all dies mit Briefen, E-Mails, Tagebucheinträgen und Textausschnitten.

“Sag ihren Namen” ist weniger eine Erzählung oder gar eine Geschichte, sondern viel mehr ein Puzzle. Ein Puzzle des Schmerzes – Puzzleteilchen an Puzzleteilchen setzt Francisco Goldman mit viel Geschick zusammen und springt dabei immer wieder zwischen unterschiedlichen Zeiten und Orten hin und her. Der Titel kann dabei als Versuch der Beschwörung verstanden werden, ein Versuch den geliebten Menschen im literarischen Text wiederauferstehen zu lassen. Entstanden ist dabei ein berührendes Dokument der Trauer, des Verlustes und ein Zeugnis dessen, wie man als Zurückgebliebener weiterleben kann. “Sag ihren Namen” ist nicht die erste literarische Auseinandersetzung mit Trauer, die ich gelesen habe und doch hat mich der Text von Francisco Goldman in all seiner Schmerzhaftigkeit, in all der Unfassbarkeit, in all dem, was nur schwer zu begreifen ist, besonders berührt. Die Auseinandersetzung des Autors mit dem schmerzhaftesten Verlust seines Lebens gelingt ihm auf einem hohen literarischen Niveau.

![DSC_1011[1]](http://buzzaldrins.de/wp-content/uploads/dsc_10111.jpg?w=600)

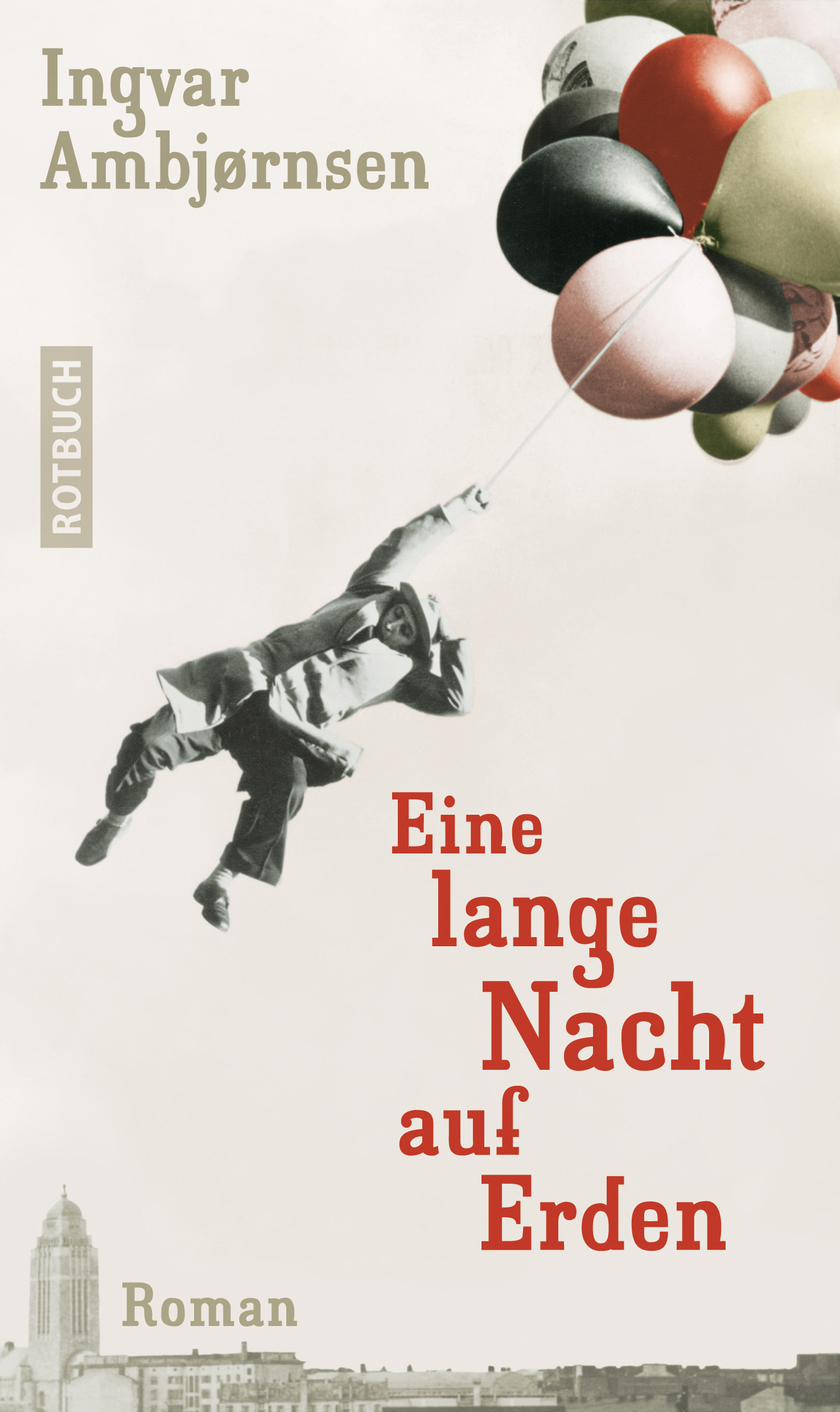

Ingvar Ambjørnsen wurde 1956 in Tønsberg geboren und ist in Larvik aufgewachsen, seit 1985 lebt der Autor in Hamburg. Einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde er vor allem mit der Veröffentlichung seiner “Elling”-Romanfolge. Zuletzt erschien von ihm im vergangenen Jahr der lesenswerte Roman

Ingvar Ambjørnsen wurde 1956 in Tønsberg geboren und ist in Larvik aufgewachsen, seit 1985 lebt der Autor in Hamburg. Einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde er vor allem mit der Veröffentlichung seiner “Elling”-Romanfolge. Zuletzt erschien von ihm im vergangenen Jahr der lesenswerte Roman

A. F. Th. van der Heijden – oder auch ausgeschrieben: Adrianus Franciscus Theodorus van der Heijden – wurde am 15. Oktober 1951 geboren und lebt als Schriftsteller in Amsterdam. Bekannt wurde er mit seinem mehrbändigen Werk “Die zahnlose Zeit”, das vielfach ausgezeichnet wurde. Im Moment arbeitet er an einem weiteren Romanzyklus, dessen zweiter Band “Das Scherbengericht” 2010 im Suhrkamp Verlag erschienen ist.

A. F. Th. van der Heijden – oder auch ausgeschrieben: Adrianus Franciscus Theodorus van der Heijden – wurde am 15. Oktober 1951 geboren und lebt als Schriftsteller in Amsterdam. Bekannt wurde er mit seinem mehrbändigen Werk “Die zahnlose Zeit”, das vielfach ausgezeichnet wurde. Im Moment arbeitet er an einem weiteren Romanzyklus, dessen zweiter Band “Das Scherbengericht” 2010 im Suhrkamp Verlag erschienen ist.