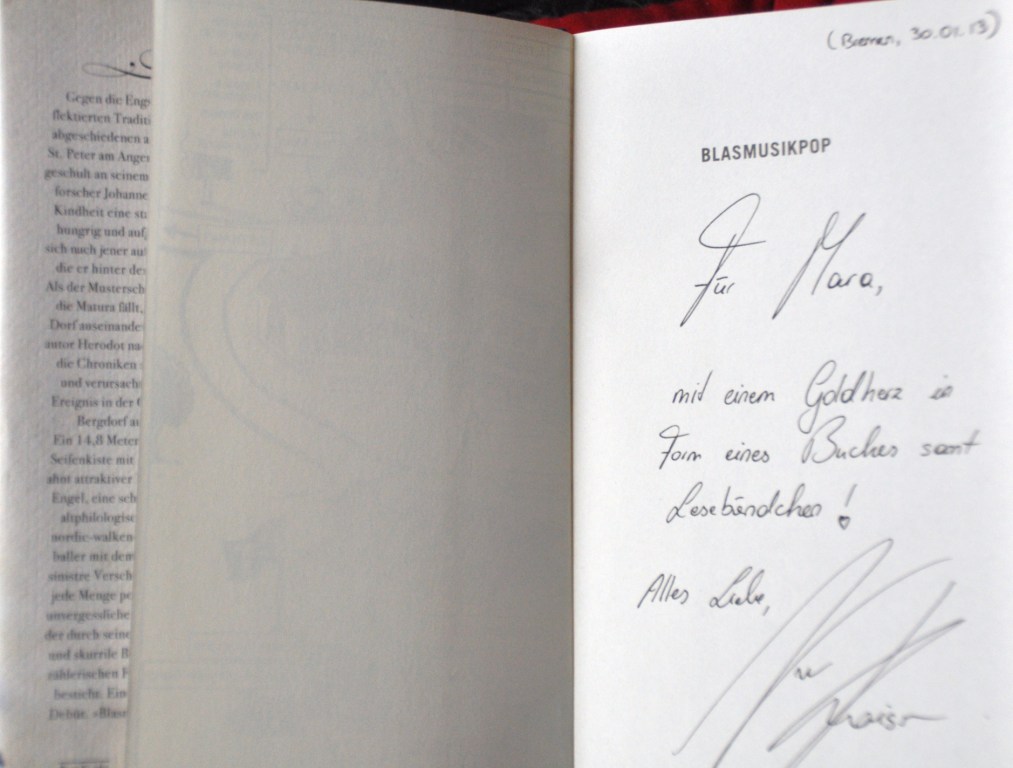

Im Vorfeld von Vea Kaisers Lesung am 30.01. in Bremen hatte ich die Möglichkeit, die junge Autorin zu einem Interview zu treffen und ihr einige Fragen zu stellen. Vea Kaiser spricht nicht nur über ihr Buch, sondern auch über ihr Literaturstudium in Hildesheim, ihren offenen Brief auf Facebook und warum sie nie wieder ein Buch mit Kunstdialekt schreiben möchte.

Buzzaldrins Bücher: Erst einmal vorweg: Welche Fragen kannst du in Interviews mittlerweile nicht mehr hören?

Buzzaldrins Bücher: Erst einmal vorweg: Welche Fragen kannst du in Interviews mittlerweile nicht mehr hören?

Vea Kaiser: Ich glaube, ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis. Gerade was Dinge angeht, die nicht so schön sind. Meine Freunde sagen immer, sie beneiden mich darum, weil ich wirklich das Talent habe, Dinge die mir lästig waren, total zu vergessen. Es gibt also – wenn ich so überlege – eigentlich gerade nichts, mit dem du mich in den Wahnsinn treiben könntest.

Du hast “Blasmusikpop“”mit dreiundzwanzig Jahren veröffentlicht. Wann ist dir die Idee gekommen?

Die Uridee hatte ich mit 16 beim Joggen. Mir kommen immer alle guten Ideen meines Lebens beim Joggen. Ich war damals total sauer auf mein Dorf. Ich wollte bei einem Theaterprojekt mitmachen und hatte auch hunderte Ideen, aber ich hatte mit dem Dorf nie etwas zu tun gehabt und bin nur für das Theaterprojekt dort eingestiegen. Ich wollte damals Samuel Beckett spielen – aber das kann man natürlich nicht mit einer Laienschauspielertruppe in Kasten am Hegerberg. Was ich aber mit 16 nicht kapiert habe. Ich habe immer gedacht: meine Ideen sind die besten und alle, die das nicht so sehen, sind Idioten. Sie haben es nicht so gesehen und ich war sauer, ging joggen und dachte mir beim Laufen: ich schreibe jetzt einen Racheroman und erkläre der Welt, wie bösartig Kasten am Hegerberg ist. Das war dann die Grundidee und die Struktur des Romans: dass eine Figur, die in einem Dorf gefangen ist, aus der Isolation heraus über dieses Dorf schreibt.

Wie ging es dann weiter?

Mit zwanzig habe ich ein Jahr in Deutschland gelebt, in Hildesheim. Ich fand das so schrecklich, dass ich gemerkt habe, Kasten am Hegerberg ist eigentlich richtig nett. Durch die Isolation in Deutschland habe ich sehen können: mein Dorf ist eigentlich gar nicht so böse und dann habe ich mich erinnert, wie ich damals die Geschichte schreiben wollte, die ja vielleicht auch unabhängig von mir und meinem Dorf interessant sein könnte. Zu der damaligen Zeit habe ich erste Kurzgeschichten veröffentlicht und an Wettbewerben teilgenommen und hatte ersten Kontakt zu Menschen, die aus dem Literaturbetrieb kamen: Verleger und Agenten, die dann fragten, ob ich etwas Längeres habe. Dann dachte ich: warum nicht diese Geschichte. Begonnen habe ich am 19. Dezember 2009 und fertig war ich am 15. September 2011.

Warum empfandst du deine Zeit in Hildesheim als so schrecklich?

Das hatte viele Gründe: ich bin mit dieser deutschen Kleinstadt nicht so richtig zurechtgekommen, weil ich davor in Wien gelebt habe. Wenn ich Hildesheimer sprechen höre, höre ich immer den Satz “Sagen Sie mal!”. Was gar nicht böse gemeint ist, das ist dieses typisch Niedersächsische. Ich komme halt aus einer Kultur, die nur in Konjunktiven redet. In Österreich gibt es de facto keinen Imperativ. Ich hab einfach so Heimweh gehabt. Ich wollte wieder, dass die älteren Herren in der Straßenbahn “Grüß Sie Gott, Fräulein” sagen, ich wollte wieder, dass die Bäckerinnen fragen “Was täten Sie denn gern kaufen wollen?” und nicht “Sagen Sie mal, was wollen Sie?”. Ich habe Sehnsucht gehabt nach der Küche, ich habe einfach nach allem Sehnsucht gehabt: nach dem Geruch der Straßen und auch nach den üblen Seiten der Österreicher.

Du hast in Hildesheim Literarisches Schreiben studiert. Hat dir das Studium beim Schreiben deines Romans geholfen?

Nein, beim Schreiben eher nicht. Ich habe gemerkt, dass ich einfach nicht der Typ dafür bin, ständig über das zu sprechen, was ich mache. Ich habe viel eher das Gefühl, dass ich zufrieden bin, dass ich tausende Stimmen in meinem Kopf habe, die mir alle Ideen für meinen Text einflüstern. Was mir das Studium aber auf jeden Fall beigebracht hat, ist ein Verständnis für den Betrieb. Ich glaube, es war wirklich wichtig zu lernen, wie der Literaturmarkt heutzutage funktioniert – was sind Agenten, welche Wettbewerbe sind wichtig und ähnliches.

Ist der Dialekt in dem Buch ein Kunstdialekt?

Ja, den habe ich mir zusammen mit einem Sprachwissenschaftler von der Universität Wien ausgedacht, weil ich nicht wollte, dass man das Dorf zuordnen kann. Sobald man einen existenten Dialekt verwendet, kann man genau sagen, dass ist da oder dort. Wir haben versucht Merkmale von den verschiedensten deutschen Dialekten irgendwie zusammen zu wurschteln und daraus etwas Neues zu machen.

Wie arbeitsintensiv war das?

Das war eine Heidenarbeit und ich habe mir danach geschworen: nie wieder!

Nie wieder Dialekt?

Nie wieder Kunstdialekt! Ich mag gerne Dialekt. Ich finde es einfach gut, dass man heutzutage wieder Dialekt schreiben kann, dass wir da auch über diese intellektuelle Attitüde hinweg sind, dass Dialekt irgendwie sozial schwache Menschen auszeichnen würde. Durch unsere Sprache sind wir. Durch unsere Sprache verstehen wir. Die Grenzen unseres Handelns sind die Grenzen unserer Sprache. Wenn man in der Literatur eine ganze Ebene der Sprache ausklammert, nur weil man nicht weiß, wie man sie schreibt, dann nimmt man vom Leben nur einen gewissen Teil wahr.

Was war das Besondere an der Arbeit mit diesem Kunstdialekt?

Das war eine Fuzzelei. Da es sich um einen Kunstdialekt handelte, konnte außer mir niemand anderer den Text korrigieren. Ich war damit vollkommen allein. Das Korrigieren der Fahnen hat zwei Monate meines Lebens und fünf Jahre meiner Zukunft gekostet. Ich musste jeden einzelnen Satz rausschreiben und dann schauen, ob ich das immer gleich geschrieben habe. Ich bin ein Perfektionist. Als ich fertig war, hatte ich anschließend eine Influenza: zwei Wochen lang ich tot auf meiner Couch und habe grünes Zeug gehustet.

Du hast den Roman parallel zu deinem Studium fertiggestellt. Wann hast du damals die Zeit zum Schreiben gefunden?

Ich habe immer morgens vor der Uni geschrieben. Ich muss gestehen, dass ich eine langsame Studentin bin, aber bewusst langsam, weil ich Griechisch und mein Studium liebe. Germanistik habe ich in vier Semestern durchgezogen. Bei Griechisch lasse ich mir gerne Zeit. Aber das Studium allein war für mich auch immer zu wenig. Das war nicht genug. Für das Schreiben bin ich früh aufgestanden und habe vor der Uni meine vier Stunden gearbeitet. Teilweise habe ich dann auch zwischen den Vorlesungen geschrieben, denn als Student hat man viel Wartezeit. Ich hatte mit den anderen Studenten nie viel zu tun und so habe ich mich in die Ecke gesetzt und einen Roman geschrieben.

Hast du zwischendurch an deiner Romanidee gezweifelt?

Ja, jeden zweiten Tag, nachts, um fünf Uhr morgens grübelnd im Bett. Immer wieder.

Wer hat dich dabei unterstützt, deine Idee durchzuziehen?

Ich hatte einen Agenten an meiner Seite, einen ganz wunderbaren, lieben und dicken Schweizer. Der hat mein Händchen gehalten. Der war so eine große Unterstützung. Am Anfang hatten wir immer ein Mal die Woche einen Telefontermin, weil er das so macht mit seinen Autoren und vor allem mit seinen Problemkandidaten. Das war sehr schön, weil ich wusste, ich konnte ihn anrufen, wenn es mir nicht gut ging. Ich habe dann auch häufig angerufen und gesagt: ich zweifle. Er war der erste Mensch, der mich überhaupt verstanden hat mit dem Schreiben. Meine Familie hat immer gedacht, das Kind ist mit fünf Jahren mal auf den Boden gefallen und hat sich den Kopf geprellt.

Deine Eltern haben dich bei deinem Wunsch zu schreiben, nicht unterstützt?

Die haben das nicht verstanden. Das Schreiben ist für viele Menschen etwas Seltsames. Das merke ich immer wieder. Schon allein, wie oft ich gefragt wurde, ob ich mich jetzt schon als Schriftstellerin bezeichnen würde. Ja, wieso denn auch nicht? Das ist ein Job wie jeder andere, mit dem man halt seine Miete bezahlt, Steuern zahlen muss und die Krankenversicherung abführt. Die Leute assoziieren mit diesem Begriff aber irgendwie etwas Seltsames. Viele Menschen verstehen das mit dem Schreiben nicht, weil sie sich sehr schwer damit tun. Das längste, was meine Eltern jemals geschrieben haben, war eine Einkaufsliste für Familienfeiern. Als Eltern wünscht man sich für sein Kind einen sicheren Job und dass es irgendwann die Miete zahlen kann.

Von außen stellt man sich das Leben als Schriftsteller häufig glamourös vor, diese Vorstellungen decken sich wohl eher nicht mit der Realität?

Ich empfinde das als einen Job wie jeden anderen. Er hat halt zwei Seiten: die eine Seite ist das Schreiben und das ist sehr einsam. Es ist sehr schön, sich jahrelang zurückzuziehen und wann man möchte etwas zu schreiben, aber es ist wahnsinnig einsam. In den intensivsten Schreibphasen habe ich teilweise Wochen gehabt, in denen ich vier Tage lang mein Haus nicht verlassen habe oder mein Zimmer nicht verlassen konnte und mit strähnigen Haaren und einem Jogginganzug durch die Gegend gelaufen bin. Die andere Seite ist das Präsentieren des Romans: das ist lustig, das macht Spaß, aber glamourös? Aber es ist schon verdammt cool.

Wie hältst du es mit negativen Kritiken und Verrissen?

Am Anfang hat es mich rasend interessiert. Als das Buch rausgekommen ist, wollte ich alles lesen und alles aufnehmen. Ich bin dann aber wirklich durch solche wechselnden Emotionen gegangen: durch die höchste Freude und die tiefste Trauer. Häufig schon wegen Kleinigkeiten. Ich habe dann irgendwann gemerkt, mir tut das nicht gut. Es ist, als würde man in ein Spiegelkabinett gehen: mal siehst du dich schlank, mal siehst du dich breit. Du siehst immer dich, aber das bist nicht du. Es ist immer verzerrt durch die Wahrnehmung von anderen. Auch Journalistenartikel sind wie ein Zerrspiegel.

Vor zwei Wochen hast du dich auf deiner Facebookseite öffentlich zum Urheberrecht geäußert. Wie waren die Reaktionen?

Es war erstaunlich, was ich für üble Beschimpfungen erhalten habe. Aber auch damit muss man umgehen. Es gab aber auch wunderschöne Rückmeldungen. Zu 90 bis 95 Prozent waren diese positiv und unterstützend. Ich habe mich darüber wirklich gefreut, weil ich gemerkt habe: die Welt ist wirklich in Ordnung.

Was wäre für dich denn eine Lösung dieser Debatte?

Für mich ist die einzig mögliche Lösung, dass Diebstahl weder im Internet, noch im normalen Leben toleriert wird. Wenn ich den Kopiercode eines E-Books knacke, dann ist das Diebstahl. Und die Leute, die sich dort E-Books runterladen, wissen ja auch, dass das eigentlich Geld kostet. Wenn im Rahmen von Selfpublishing und E-Bookbusiness ein Autor entscheidet, dass er seine Sachen kostenlos abgibt, muss das ihm selbst überlassen bleiben. Das bedeutet aber nicht, dass es einen Zwang geben kann, kostenlos zu arbeiten. Das ist für mich Sklaverei.

Diese Problematik hängt sicherlich mit der Entwicklung des E-Books zusammen, wie stehst du dem gegenüber?

Es gibt genug gratis E-Books und es gibt genug Autoren, die gratis schreiben, aber teilweise ist das dann auch so, dass man das nicht lesen möchte. Es gibt einen Grund, warum ich damit einverstanden bin, nur 12 Prozent des Netto- Ladenverkaufspreises zu erhalten. Wenn man es von außen betrachtet, ist das wenig, aber ich bin damit völlig einverstanden, weil ich weiß, was mein Verlag alles macht. Das sieht man auch am Buch, das einfach gut lektoriert und präsentiert ist. Am 25. Juni kannte mich niemand. Da war ich eine x-beliebige Studentin mit einer literarischen Ambition. Davon gibt es genug. Aber mein Verlag hat es wirklich geschafft aus einem No-Name jemanden zu machen, der in Talkshows eingeladen wird. Sie haben meinem Buch den Weg geebnet. Das rechne ich ihnen hoch an. Deswegen sage ich: jeder Cent, den der Verlag verdient, ist genauso gerechtfertigt wie das, was ich verdiene.

Und wie hältst du es selbst mit E-Books?

Ich habe einen E-Book-Reader, verwende ihn aber mit einem sehr eigenen Zugang. Ich verwende ihn für drei Sachen: zum einen benutze ich ihnen gerne für Unisachen, für Referatspaper, Aufsätze und pdf-Dokumente. Die konsumiere ich einmal und dann schmeiße ich sie weg. Da finde ich es gut, Papier sparen zu können. Das zweite sind Manuskripte und Fahnen, die ich von Kollegen bekomme. Die muss ich dann nicht am Bildschirm lesen oder ausdrucken. Das finde ich dann schon sehr praktisch. Dann nehme ich es auch gerne noch auf Reisen mit: ich bin jetzt sieben Tage unterwegs, habe wahnsinnig viel Zeit beim Reisen und lese auch viel. Darüber hinaus hat der Reader eine medizinische Notwendigkeit, weil ich einen Wirbelsäulenschaden habe und nicht schwer tragen darf. Ich lese auf dem Reader aber nur Autoren, deren Urheberrecht aufgrund ihres Todes schon abgelaufen ist: Dickens, Jane Eyre, die ganzen Klassiker, die ich auch zu Hause im Bücherregal stehen habe. Das sind dann aber die wahnsinnig schönen Ausgaben, die ich dann lieber nicht mitnehmen möchte, weil ich auch immer gut darin bin, die Bücher einzusauen. Dafür sind E-Reader praktisch. Was ich aber wirklich unsexy finde, ist einen jungen deutschsprachigen Autor, den es auch als schönes Hardcover gibt, auf dem E-Reader zu lesen. Für mich ist ein E-Reader ein Gebrauchsgegenstand, der gewisse Dinge leichter macht, aber ich finde nicht, dass man das mit einem Buch vergleichen kann.

Vea Kaiser in fünf Jahren – wo würdest du dich gerne sehen?

Da muss ich ehrlich sagen, dass ich das noch nicht weiß. Ich hoffe einfach nur, dass ich mein Gewicht halten kann.

Like this:

Like Loading...

Die erst dreiundzwanzigjährige Schriftstellerin Vea Kaiser studiert in Wien Klassische und Deutsche Philologie. Sie hat bereits zahlreiche Stipendien erhalten sowie den Theodor-Körner-Preis gewonnen. Sie nahm 2010 an der Autorenwerkstatt Prosa in Berlin teil und war Finalistin beim 17. Open Mike.

Die erst dreiundzwanzigjährige Schriftstellerin Vea Kaiser studiert in Wien Klassische und Deutsche Philologie. Sie hat bereits zahlreiche Stipendien erhalten sowie den Theodor-Körner-Preis gewonnen. Sie nahm 2010 an der Autorenwerkstatt Prosa in Berlin teil und war Finalistin beim 17. Open Mike.