Annette Pehnt wurde 1967 in Köln geboren und hat in Irland, Schottland, Australien und den USA studiert und gearbeitet. Heutzutage lebt sie als Autorin und freie Dozentin in Freiburg und hat bereits eine Vielzahl an Veröffentlichungen und zahlreiche Preise vorzuweisen. Zuletzt erschien ihr viel beachteter Roman “Chronik der Nähe”, ihr Roman “Mobbing” wurde im vergangenen Jahr für das Fernsehen verfilmt. Mit “Lexikon der Angst” liegt seit dem Herbst des letzten Jahres nun ihr neuestes Buch vor, kein Roman diesmal, aber dennoch eine intensive Lektüre.

“Die Angst um ihn wurde zu einem leisen Rauschen.”

Der Begriff Angst, um den sich dieser ganze schmale Erzählband dreht, ist ein Grundgefühl, das wohl bereits jeder von uns gefühlt hat. Wenn man aus einer etymologischen Perspektive auf das Wort blickt, findet man heraus, dass es von dem lateinischen Wort angustus abstammt, das so viel bedeutet wie Enge, Beengung, Bedrängnis.

“Hungrig sein im eigenen Hause. / Stinken, ohne davon zu wissen. / Nicht mehr aufhören können zu lachen. / Das eigene Kind nicht lieben. / Sich an den Rändern auflösen. / Nichts mehr hören können. / Nichts mehr schmecken können. / Nicht mehr gehen können. / Nicht mehr singen können. / Zu viel sehen müssen. / Jemanden lieben und es niemals sagen können.”

Ein schmerzhaftes Gefühl der Enge hat sich auch beim Lesen dieses Lexikons um meine Brust gelegt. Annette Pehnt erzählt in ihren Geschichten, die häufig federleicht und lakonisch wirken, von Angst in all ihren Facetten. Eine Frau hat Angst vor Schweigen; sie fürchtet sich vor dem Autoschweigen, dem Warteschweigen, dem Liebesschweigen und dem Essensschweigen. Eine andere Frau erdrückt ihr Kaninchen, weil sie sich vor all dem fürchtet, was ihm in dieser Welt zustoßen könnte. Ein Mann fürchtet sich vor seinen Kindern, die sich an seinem heimlich Ersparten bereichern könnten. Ein anderer Mann lebt mit der Angst davor, in einen Schatten treten zu können.

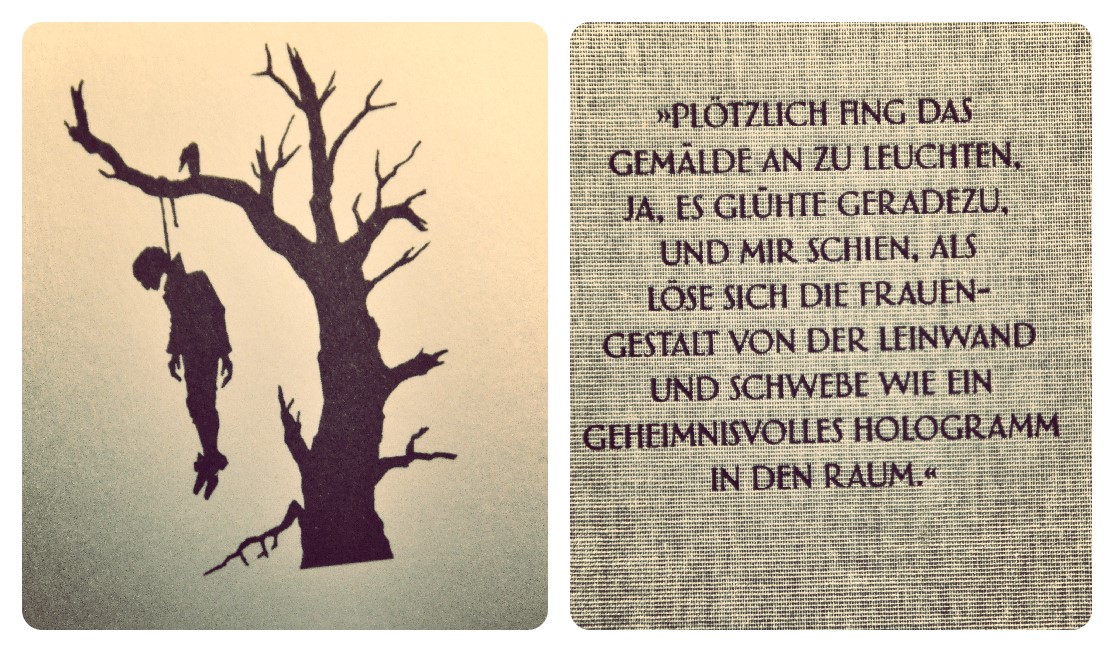

Annette Pehnts “Lexikon der Angst” ist ein Sammelsurium der Seltsamkeiten und Kuriositäten. Die Geschichten sind nach dem Alphabet geordnet. Die Oberbegriffe, unter denen sie versammelt sind, erscheinen auf den ersten Blick seltsam abstrakt und auf einen zweiten Blick schmerzhaft klar. Das Lexikon reicht von A wie Aal bis Z wie Zittern. Die Frau, die sich vor dem Schweigen fürchtet, findet sich unter dem Buchstaben D, wie Deckelchen. Der Mann, der sich vor dem Schatten fürchtet verbirgt sich hinter dem Buchstaben M, wie Morgenlicht. Es werden viele Ängst beschrieben, die seltsam wirken und doch gleichsam kurios. Diese Tatsache sorgt für den verwunderlichen Umstand, dass ein Lexikon der Ängste beinahe schon eine heitere Note haben kann. Dazwischen, zwischen all diesen Seltsamkeiten, verbergen sich aber auch Urängste, die mir erschreckend bekannt vorkommen. Es ist die Angst davor, ein eigenes Kind zu verlieren. Die Angst vor dem, was alles passieren kann. Es ist die Angst vor dem Moment, ein Kind vor den Gefahren dieser Welt nicht mehr schützen zu können: “Seine Welt war jetzt so weit geworden, dass sie mit der Angst nicht mehr hinterherkam.” Da ist ein Kind, das Nacht um Nacht nicht schlafen kann, weil es seinen eigenen Tod fürchtet und von der Mutter keinen Trost erfährt.

“Sie sagt nicht, dass ich sterben muss, oder, dass etwas Schreckliches passiert, sie sagt, dass der Tod kommt. So stellt sie sich ihn auch vor, als jemanden, der zur Tür hereinkommen kann, jemand Schmalen, der sich auf die Bettkante setzt, ganz wie die Mutter jetzt, und der tonlos fragt, was ist denn wieder los.”

In manchen Geschichten geht die Angst in einen Zwang über: da ist eine Frau, die immer wieder nach Hause zurückkehrt, um zu überprüfen, ob die Herdplatte ausgeschaltet ist. Oder der Mann, der gute Gründe hat, sich vor dem Autofahren zu fürchten, bei dem so viel passieren kann. Sogar ein Date mit seiner Kollegin lässt er sausen, weil er sich fürchtet, zu ihr in den Wagen zu steigen. Was zunächst sonderbar erscheint und wie ein herrliches Plädoyer für die Deutsche Bahn, wirkt bei genauerem Hinsehen erschreckend realitätsnah, weil “die Statistik der Verkehrstoten pro Jahr höher ist als die der Bürgerkriegsopfer in Afghanistan und Irak zusammen.”

“[…] weil verdammt noch mal ein kleiner Herzinfarkt ausreicht oder ein wild gewordener Teenager, der Pflastersteine von einer Brücke schleudert, oder ein einziger besoffener Lkw-Fahrer, oder eine Frau, deren Wehen plötzlich einsetzen, ach, selbst ein Gähnen könnte genügen, ein Sandkorn im Auge, eine Ölschliere, ein geplatzter Reifen, eine kaputte Bremse, ein Hagelschauer, ein Steinchen in der Windschutzscheibe, und all das hat er nicht erfunden, um irgendjemandem Angst zu machen, das sind Tatsachen.”

Es ist egal, welche der Männer und Frauen man aus den Geschichten beschreibt, das übereinstimmende Gefühl beim Lesen der Erzählungen war Beklemmung. Ein Gefühl der Enge, das einem beim Atmen die Luft abschnürt. Keine der Erzählungen ist länger als wenige Seiten, doch der Autorin gelingt es, gerade auch durch die Kürze, die Angstgefühle sehr plastisch abzubilden: Angst ist lähmend, lebenshinderend. Angst kann eine Einschränkung sein, eine Beschränkung. Ich lese von diesen Männern und Frauen und frage mich: was lasst ihr euch durch eure Angst alles vom Leben nehmen?

Während wir uns heutzutage häufig mit den großen Ängsten unserer Zeit beschäftigen, sei es die Angst vor Arbeitslosigkeit, Altersarmut, dem nächsten Krieg oder Atomwaffen, widmet sich Annette Pehnt den Alltagsängsten. Den kleinen Ängsten, die beinahe schon skurril und niedlich wirken und doch so eine erschreckend lähmende Kraft entwickeln können, dass sie sich in die kleinsten Winkel unseres Lebens einnisten und uns die Luft zum Atmen abschnüren können. “Lexikon der Angst” ist ein sensibler, liebevoller und kluger Erzählband über die Angst und über das Leben.