Molly Birnbaum legt mit Der Geruch der Erinnerung ein lesenswertes Erinnerungsbuch vor. Sinnlich und voller Poesie erzählt sie von dem Tag, an dem sie ihren Geruchssinn verlor. Von dem Tag, der ihren Traum zerstören und ihr Leben für immer verändern sollte.

Ich lernte viel über Essen und das, was es bedeutet. Für mich bedeutete es Familie und Wärme, Nahrung und Hoffnung, meine Vergangenheit und meine Zukunft. Für mich bedeutete es alles.

Molly Birnbaum hatte einen Lebenstraum: sie wollte Köchin werden. Als junge Studentin las sie mit großer Begeisterung Kochbücher, Kochzeitschriften und die Biografien berühmter Sterneköche. Eigentlich studierte sie damals Kunstgeschichte, doch sie wusste, dass sie nur eines werden wollte: Köchin. Ein Stipedium für das Culinary Institute of America war ihr bereits sicher – für die Aufnahme am Institut fehlte ihr einzig und allein noch ein Praktikum. Das Praktikum machte sie im Craigie Street Bistrot und war während sie putzt, wäscht und Gemüse schneidet zum allerersten Mal in ihrem Leben wirklich glücklich und erfüllt.

Ich hatte eine Welt betreten, die mich herausforderte, mich frustrierte und entzückte, eine Welt, in der ich wachsen konnte. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, meine Zukunft sehen zu können, sie zu kennen.

Doch dieser Traum wird ganz plötzlich zerstört – von einem Tag auf den anderen ist nichts mehr so wie zuvor. Bei einem schweren Verkehrsunfall verliert sie ihren Geruchssinn. Sie hatte damals Glück, noch am Leben zu sein. Sie hatte Glück, nur ihren Geruchssinn verloren zu haben und darüber hinaus keine weiteren körperlichen Schäden zurückzubehalten. Doch je mehr Zeit nach dem Unfall vergeht, desto deutlicher wird, wie viel mehr Molly Birnbaum verloren hat.

Die Funktionsweise der Nase ist überaus komplex, eine Kette von Verbindungen und einander überlagernden Signalen, die auf molekularer Ebene zustande kommen. Seit Jahrhunderten mühen sich Wissenschaftler, den Prozess des Riechens zu ergründen. Dennoch wird es, wie schon von dem griechischen Philosophen Aristoteles, der es von allen Sinnen den Unnützesten fand, oft vergessen oder zugunsten von Sehen, Hören und Fühlen beiseitegeschoben.

Es vergehen Wochen nach ihrem Unfall, bis sie wieder mit ihrer Familie am Esstisch sitzt und feststellen muss, dass der geliebte Apfelkuchen nicht mehr so schmeckt, wie vorher. Er schmeckt nach gar nichts mehr, denn Molly Birnbaum kann die Zutaten weder riechen noch schmecken. Von ihren Ärzten erhält sie die niederschmetternde Diagnose: sie hat ihre olfaktorische Wahrnehmung verloren und es gibt kaum Chancen, diese wieder zurückzugewinnen.

Für Molly Birnbaum ist diese Diagnose besonders niederschmetternd, denn welche Köchin kann ohne ihren Geruchs- und Geschmackssinn noch arbeiten? Wie soll man Gerichte erfinden, wenn man die einzelnen Zutaten nicht mehr schmecken kann? Was fehlt im Leben, wenn man frische Kräuter plötzlich nicht mehr riechen kann? Was fehlt, wenn das Gericht im Backofen plötzlich geruchlos ist und der Apfelkuchen nach nichts mehr schmeckt? Beim Lesen von Der Geruch der Erinnerung wird schnell deutlich, dass ganz viel im Leben fehlt, wenn der Geruchssinn verschwindet. Menschen, denen der Geruchssinn abhanden kommt, werden nicht nur all die wunderbaren Gerüche genommen: Molly Birnbaum kann auch nicht mehr riechen, ob die Milch verdorben ist, ob in ihrem Haus Gas austritt oder ob es möglicherweise brennt. Den Müll in den Straßen kann sie nicht mehr riechen und die Fahrt in der U-Bahn ist völlig geruchsneutral. Alle Tätigkeiten, alle Orte und auch alle Menschen verlieren plötzlich ihren einzigartigen Geruch, ihre einzigartige Note.

Ich hatte nicht gewusst, welche Rolle das Geruchsempfinden beim Essen spielt, ehe es verschwunden war. Das volle Ausmaß meines Verlustes erkannte ich erst, als ich ihn bei jedem Bissen, jedem Schluck spürte.

Ich muss gestehen, dass es mir als Leserin ganz ähnlich erging. Ich habe selbstverständlich schon mal darüber nachgedacht, wie ich damit umgehen würde, wenn ich einen meiner Sinne verliere – wenn ich nicht mehr hören oder sehen könnte. Doch was für weitreichende und tragische Konsequenzen der Verlust des Geruchssinn haben kann, hätte ich mir vor der Lektüre dieses beeindruckenden Buches nie ausmalen können. Wenn man das Augenlicht verliert, erblindet man. Wenn man die Hörfähigkeit verliert, dann wird man taub. Doch wer nicht mehr riechen kann, leidet unter Anosmie. Ein Begriff unter dem man sich kaum etwas vorstellen kann – schon gar nicht dieses Ausmaß. Molly Birnbaum gelingt es auf einzigartige Art und Weise, den Leser an ihrem Schicksal teilhaben zu lassen.

Das Besondere dieses Schicksals ist sicherlich, dass sie dieses nicht einfach klaglos akzeptiert und ihren zerplatzten Träumen hinterher trauert. Ganz im Gegenteil: sie gibt sich mit den Antworten der klassischen Schulmedizin nie zufrieden und lässt nichts unversucht, ihren Geruchssinn zurückzuerhalten. Unterstützt wird sie dabei unter anderem von Oliver Sacks, dem bekannten britischen Neurologen. Sie trifft auch auf Ben Cohen, dem Gründer der Eismarke Ben & Jerry’s – auch er ist Anosmiker. Und ohne zu viel zu verraten, kann ich doch sagen, dass sich all die Mühe von Molly Birnbaum irgendwann auszahlt …

Ich hatte begonnen, Bücher übers Riechen zu lesen – historische, psychologische, medizinische. Jeden Tag staunte ich mehr über seine Geheimnisse und seine Großartigkeit und die Komplexität dessen, was wir darüber wissen und was nicht. Auf der Suche nach der Individualität des Geruchssinns war mir schnell klar geworden, dass für ihn so etwas wie Normalität nicht gilt. Auch als Gesunder hatte sich mir meine Nase die Umwelt anders erschlossen als anderen.

Molly Birnbaum legt mit Der Geruch der Erinnerung ein höchst lesenswertes Erinnerungsbuch vor, das gleichzeitig auch eine ungewöhnliche medizinische Fallgeschichte erzählt. Der Autorin gelingt es dabei, Wissenschaft und persönliches Schicksal elegant miteinander zu verweben. Sie erforscht den Geruchssinn aus historischer, medizinischer und literarischer Perspektive und lädt den Leser dazu ein, an ihrem Schicksal teilzunehmen. Darüber hinaus ist Der Geruch der Erinnerung auch ein Buch, das Mut machen kann. Es klingt zwar wie ein Klischee, aber selbst wenn große Träume zerplatzen, tun sich dahinter vielleicht andere Wege und Möglichkeiten auf.

Molly Birnbaum: Der Geruch der Erinnerung. Übersetzt aus dem Amerikanischen von Almuth Carstens. Roman. btb Verlag, München 2013. 350 Seiten, €9,99. Molly Birnbaum betreibt eine eigene Homepage und einen Blog.

Unter allen die Lust haben, diese Besprechung zu kommentieren, verlose ich 1 Exemplar von Horcynus Orca. Vielleicht ergeht es euch ja ganz anders mit diesem Buch, als mir.

Unter allen die Lust haben, diese Besprechung zu kommentieren, verlose ich 1 Exemplar von Horcynus Orca. Vielleicht ergeht es euch ja ganz anders mit diesem Buch, als mir.

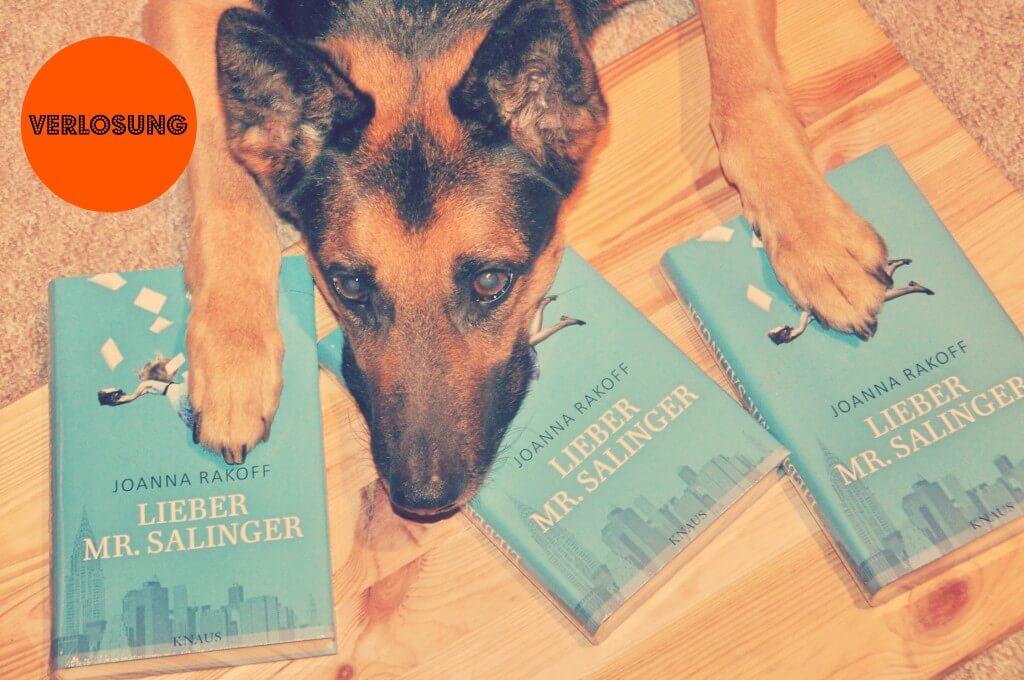

Unter allen die Lust haben, diese Besprechung zu kommentieren, verlose ich 3 Exemplare von Lieber Mr. Salinger, die mir vom Knaus Verlag zur Verfügung gestellt wurden.

Unter allen die Lust haben, diese Besprechung zu kommentieren, verlose ich 3 Exemplare von Lieber Mr. Salinger, die mir vom Knaus Verlag zur Verfügung gestellt wurden.