Thomas Hettche erschafft in seinem Roman Pfaueninsel eine Welt, die längst vergangen scheint. Die Pfaueninsel war im 19. Jahrhundert eine Art künstliches Paradies, voller exotischer Pflanzen und wilden Tieren. Doch im Zentrum dieser märchenhaft verwunschenen Geschichte stehen weder Gärten noch Tierwelt, sondern ein kleinwüchsiges Schloßfräulein und eine tragische Liebe.

Nichts auf der Pfaueninsel steht sicher in seiner Zeit. Jede Geschichte beginnt lange, bevor sie anfängt.

Die Geschichte, die Thomas Hettche erzählt, beginnt im Jahr 1810 und endet etwa 70 Jahre später. Die Pfaueninsel ist ein wunderschöner Ort mitten in der Havel bei Potsdam. Die Insel wurde damals im 19. Jahrhundert unter der Leitung von Peter Joseph Lenné, Karl Friedrich Schinkel und dem Hofgärtner Ferdinand Fintelmann zu einem künstlichen Paradies umgestaltet. Es wurden nicht nur exotische Blumen gepflanzt, sondern auch seltene Tiere wurden auf der Insel heimisch: es gab Kängurus, Affen und einen Löwen. Auch menschliche Exoten fanden sich auf der Insel: riesenhafte Gestalten, dunkelhäutige Wilde und sogar zwei Zwerge. Christian und Marie, die eigentlich Maria Dorothea Strakon heißt. Das kleinwüchsige Geschwisterpaar kam 1806 auf die Insel und Marie ist auf der Pfaueninsel das Schloßfräulein.

[…] die Makel des Zwergenwuchses, der ihren Kinderkopf im Laufe der Jahre immer weiter verformte, so daß ihre Stirn sich hoch aufwölbte unter dem Haaransatz, und darunter die breite, wie zerdrückte Sattelnase mit der aufgestülpten Spitze, die so gar nichts von einem Kindernäschen hatte.

Für die Besucher ist der Besuch der Pfaueninsel wie die Reise in eine fremde Welt, in eine exotische Welt voller Absonderlichkeiten, die man am Ende des Tages – glücklicherweise – wieder verlassen kann. Ein bisschen wie eine Spielzeugwelt. Doch für Marie ist die Pfaueninsel ein Zuhause, das sie in dem ständigen Gefühl bewohnt, anders zu sein, absonderlich, abartig, makelhaft. Nicht wirklich ein Mensch, sondern eine Mischung aus Pflanze und Tier. Auf keinen Fall normal. Sie wird aufgrund ihrer Kleinwüchsigkeit auf der Insel geduldet, aber nicht geliebt. Sie muss immer wieder für die Befriedigung von männlichen Bedürfnissen herhalten, aufgrund ihrer Zartheit weckt sie Interesse. Der König wendet sich an sie, aber auch ihr eigener Bruder. Doch im Grunde bleibt Marie alleine. Ihre Wünsche und Bedürfnisse bleiben unerfüllt, dabei wünscht sich Marie nicht viel, nur ein bisschen Liebe hätte sie gerne. Sie hat ein Auge auf Gustav geworfen, den Sohn des Hofgärtners. Doch kann die Liebe wirklich die scheinbaren Grenzen des Normalen überwinden?

Ein Monster. Sie versuchte das Wort abzuschütteln, wie man ein Insekt abschüttelt, aber es wollte ihr nicht gelingen. Monster. Monster. Monster.

Thomas Hettche legt mit seinem Roman Pfaueninsel ein Buch vor, das eigentlich aus zwei Ebenen besteht, die der Autor sehr gekonnt miteinander verbindet. Da gibt es zum einen die historische Geschichte der Pfaueninsel, die von allerlei beeindruckenden Herrschaften bevölkert wird und immer wieder in den Roman sehr ausführlich einfließt. Da geht es um Sichtachsen, Botanik und Menagerien und um die Anordnung der seltenen Pflanzen, da werden Könige erwähnt und historische Zusammenhänge, da kommen Lenné und Schinkel zu Wort und Fintelmann der Hofgärtner. Einschränkend gesagt werden muss an dieser Stelle, dass diese Passagen ab und an einen ermüdenden Charakter haben. Zum anderen gibt es da aber auch noch die tragische Liebesgeschichte und die tragische Lebensgeschichte von Marie, die Thomas Hettche mitten hinein in diesen historischen Stoff verpflanzt, die wohl aber genauso gut in unserer heutigen Zeit funktionieren könnte. Diese Ebene hat mich von Beginn an begeistern können.

[…] alles nur Maskerade, Kulisse wie die Mauern des Schlosses, die nicht aus Steinen, sondern aus bemalten Brettern bestanden. Schloßfräulein, dachte Marie, und begann zu weinen, war sie nur in dieser Welt der Lüge, in der wirklichen aber ein Monster.”

Marie ist ein in all ihrer Naivität liebenswertes Mädchen. Die Pfaueninsel bietet ihr und ihrem Bruder Christian ein Zuhause, doch eine wirkliche Heimat finden sie dort nicht. Es ist vor allen Dingen Marie, die unter dem Makel der Kleinwüchsigkeit leidet. Die glaubt, ein Monster zu sein und stetig auf der Suche nach einem Platz im Leben ist. Dabei bedient sie sich auch der Literatur, liest sich durch die Schloßbibliothek – im verzweifelten Versuch Antworten auf Fragen zu finden, die sie quälen und bedrängen. Ihr größter Lebenswunsch ist es geliebt zu werden, doch die Liebe zu Gustav kann sie nicht erfüllen.

Thomas Hettche gelingt es, das Innenleben von Marie mit viel Feinfühligkeit und Wärme zu schildern. Das Mädchen, aus dem im Laufe der Geschichte eine unglückliche alte Frau wird, die kaum noch gehen kann, ist mir beim Lesen ganz eng ans Herz gewachsen. Aber auch die Geschichte der Pfaueninsel in all ihren poetischen Bildern weiß zu überzeugen.

Pfaueninsel ist ein wahrlich wunderschöner und sehr lesenswerter Roman. Eine weitere Besprechung gibt es auf dem Blog Wörterrausch.

Nichts auf der Pfaueninsel steht sicher in seiner Zeit. Jede Geschichte beginnt lange, bevor sie anfängt.

Nichts auf der Pfaueninsel steht sicher in seiner Zeit. Jede Geschichte beginnt lange, bevor sie anfängt. Lutz Seiler erzählt eine Geschichte in dessen Zentrum die verwunschene Ostseeinsel Hiddensee steht. Hiddensee war eine Nische für Andersdenkende, die im Gegensatz zur umzäunten DDR Flucht und Freiheit versprach und zahlreiche Urlauber anzog, für die es in den spärlich vorhandenen Privatquartieren kaum genug Platz gab. Hiddensee war die einzige bewohnte Insel, die ohne Anbindung zum Festland war. Die Nähe zu Dänemark machte sie zum Grenzgebiet, gleichzeitig war die Insel aber auch Rückzugsort vieler Intellektueller, die vor dem Regime flohen und sich mit Saisonarbeit über Wasser hielten. Manche von ihnen wagten die Flucht durch die Ostsee, nur wenige kamen an. Nach Hiddensee fuhr man, um aus dem eigenen Leben zu fliehen. Man könnte auch von Gestrandeten sprechen, von Schiffbrüchigen. Hiddensee umwehte ein Hauch von Romantik, ein Gefühl von Freiheit und die Atmosphäre eine große, gemeinsame Familie zu sein.

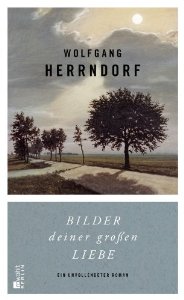

Lutz Seiler erzählt eine Geschichte in dessen Zentrum die verwunschene Ostseeinsel Hiddensee steht. Hiddensee war eine Nische für Andersdenkende, die im Gegensatz zur umzäunten DDR Flucht und Freiheit versprach und zahlreiche Urlauber anzog, für die es in den spärlich vorhandenen Privatquartieren kaum genug Platz gab. Hiddensee war die einzige bewohnte Insel, die ohne Anbindung zum Festland war. Die Nähe zu Dänemark machte sie zum Grenzgebiet, gleichzeitig war die Insel aber auch Rückzugsort vieler Intellektueller, die vor dem Regime flohen und sich mit Saisonarbeit über Wasser hielten. Manche von ihnen wagten die Flucht durch die Ostsee, nur wenige kamen an. Nach Hiddensee fuhr man, um aus dem eigenen Leben zu fliehen. Man könnte auch von Gestrandeten sprechen, von Schiffbrüchigen. Hiddensee umwehte ein Hauch von Romantik, ein Gefühl von Freiheit und die Atmosphäre eine große, gemeinsame Familie zu sein. Vor etwas mehr als einem Jahr verstarb der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf. Wenige Monate später erschien

Vor etwas mehr als einem Jahr verstarb der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf. Wenige Monate später erschien