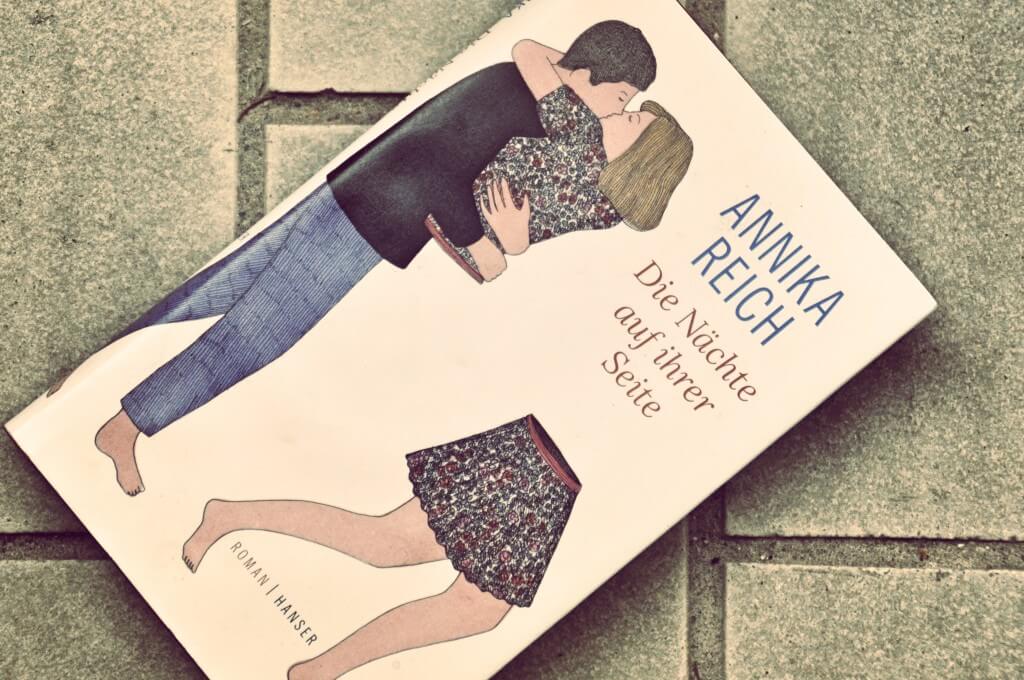

Annika Reich legt mit Die Nächte auf ihrer Seite einen klugen Roman vor, der uns vom Tahrir-Platz in Ägypten bis in einen Berliner Hinterhof führt. Der Roman ist einerseits getragen von Leichtigkeit, bohrt sich aber andererseits auch tief ins Hirn beim Lesen.

Sie gehen in einem Abstand nebeneinander her, der sich weder verringert noch vergrößert. Bestriche man ihre Fußsohlen mit Farbe, wären zwei parallele Linien sichtbar.

Die Nächte auf ihrer Seite vereint zwei Erzählebenen: da gibt es Ada, die als Kamerafrau arbeitet und alleinerziehende Mutter ist. Sie lebt getrennt von ihrem Mann Farid, der einen Feinkostenladen betreibt. Ihrer Tochter Fanny wird sie nicht gerecht – zumindest überkommt sie immer wieder das Gefühl, keine gute Mutter zu sein. Sie hadert damit, dass sie eine Mutter mit Unterbrechungen ist. Bei ihrem aktuellen Projekt arbeitet sie mit dem experimentellen Regisseur Olaf zusammen. Gemeinsam besuchen sie ihre Familien und filmen den Alltag der eigenen Eltern. Ein seltsames Vorhaben, das an Schlingensief erinnert und ziemlich avantgardistisch klingt. Ada lebt ein Leben, in dem sie nie wirklich angekommen ist. Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, muss sie Tätigkeiten nachgehen, die sie eigentlich nie machen wollte. Sie hat Affären und Liebhaber, doch all das ist mit so viel Heimlichkeit belegt, dass keiner ihrer Männer zu einem wirklichen Bestandteil ihres Lebens werden kann. Auf Farids wechselnde Freundinnen ist sie immer noch fürchterlich eifersüchtig. Als er ihr gesteht, dass er wieder Vater wird, kauft sie sich erst einmal einen Schnaps. Statt Leidenschaft herrscht bei Ada eine gewisse Starre und Trägheit, als würde sie sich im Wartemodus befinden, während sie anderen hinter ihrer Kamera beim Leben zuschaut.

Es war nicht leicht, eine Mutter mit Unterbrechungen zu sein. Farid war mit seiner Rolle als Vater verschmolzen, aber sie nicht, bei ihr dauerte es immer eine Weile, bis sie wieder in ihre Rolle fand. Manchmal wunderte sie sich sogar, überhaupt eine Mutter zu sein.

Die zweite Erzählebene zeigt Sira, die sich hinaus wagt in die Welt: im Januar 2011 besucht sie ihre Familie in Kairo. Sie ist in Deutschland aufgewachsen, doch ihre Eltern kommen aus Ägypten. Während sie sich zunächst noch fremd und wie eine Touristin fühlt, überrollen sie die Ereignisse rund um die Revolution auf dem Tharir-Platz. Gemeinsam mit ihrer Cousine ist sie mitten drin im Getümmel und ist plötzlich bereit, für eine nationale Identität zu sterben, die sie in Deutschland mühevoll abgelegt hatte, um nicht mehr als Ausländerin aufzufallen. Die Revolution verändert Sira, die Gefühle prägen sie und während sie sich zuvor immer in Ägypten fremd gefühlt hat, fühlt sie sich plötzlich nicht mehr in Kreuzberg zu Hause. Wie kann man dort dem alltäglichen Leben nachgehen, wenn man erlebt hat, was sie erlebt hat? Wo gehört sie eigentlich hin? Wo ist sie zu Hause?

Sie liefen durch die schwere, lackierte Tür des Vorderhauses, querten in unterschiedlichen Gangarten den Hof, verschwanden im Hinterhaus und kehrten eine Stunde später wieder zurück – immer im Kreis von morgens bis abends. Ein Reigen aus Tripplerinnen und Trottern, und alle heulten sie den Mond an.

Neben diesen beiden Erzählsträngen gibt es noch zwei weitere Handlungsebenen: zum einen flicht Annika Reich die Tagebucheinträge von Fanny in die Erzählung mit ein. Das Mädchen wünscht sich, sie könnte die Trennung der Eltern rückgängig machen, ungeschehen. Ein geteiltes Leben zwischen Vater und Mutter ist nicht immer einfach. Zum anderen betätigt sich Ada als Beobachterin und filmt mit ihrer Kamera Menschen, die auf dem Weg zu einem Paartherapeuten durch ihren Innenhof laufen. Annika Reich hält in kurzen Miniaturen die Tripplerinnen und Trotter fest, die mit ganz unterschiedlichen Ängsten und Hoffnungen tagtäglich den Hinterhof durchqueren. Im Roman werden diese kurzen Miniaturen als Reigen betitelt – in Anlehnung an Schnitzler.

Den Mauerfall hatten sie vor dem Fernseher erlebt. Ihre Mutter und sie hatten geweint, wie sie bei allen Filmen weinten, die sich plötzlich doch noch zum Guten wendeten. Und ihr Vater hatte von einem historischen Moment gesprochen, den sie niemals vergessen würden. Doch kaum waren ein paar Wochen vergangen, hatten sie ihn schon so gut wie vergessen. Zum Tag der deutschen Einheit waren sie dann in den Zirkus gegangen. Einen solch historischen Tag müsse man feiern, hatte ihr Vater gesagt. Geändert hatte sich nichts für sie. Vielleicht kam sie sich deswegen Menschen wie Regina und ihrer Familie gegenüber immer so naiv vor, weil die eine Geschichte hatten und sie nur ein Leben.

Die Nächte auf ihrer Seite setzt sich aus vielen Versatzstücken zusammen, die ein stimmiges Ganzes ergeben. Im Mittelpunkt stehen Ada und Sira, die beide verzweifelt ihren Platz im Leben suchen. Ein zentrales Element ist auch die Liebe, es ist sicherlich kein Zufall, dass Ada Menschen filmt, die eine Eheberatung aufsuchen – ist ihre eigene Ehe doch gescheitert. Während Sira eine neue Identität in den Wirren der Revolution findet, fühlt sich Ada seltsam abgeschnitten vom Weltgeschehen. Sie gehört nirgendwo so richtig dazu, nicht einmal die Wende hat sie wirklich miterlebt. Annika Reich erzählt das alles mit einer ungeheuren Leichtigkeit, die doch irgendwann beginnt schwer zu werden. Ada und Sira wirken so festgefahren und still gefroren: ich hätte mir manchmal gewünscht, den Roman betreten zu können, um die Figuren an die Hand zu nehmen oder sie zu schütteln. Es geht nicht allein um die Frage, wie man leben und lieben kann, es geht dann doch irgendwie um so viel mehr: um die eigene Geschichte, die eigene Identität, die Verbindung zu den Eltern und wie man in all diesem Gewirr heutzutage noch einen Platz finden kann, an dem man sich zu Hause fühlt. Am besten gefallen hat mir aus diesem Grund auch das etwas seltsame Filmprojekt, in dessen Rahmen Annika Reichs Figuren ihre Eltern besuchen – dabei entstehen bedrückende und eindrückliche Szenen, die mir noch lange im Gedächtnis geblieben sind.

Annika Reich legt mit Die Nächte auf ihrer Seite einen lesenswerten und poetischen Roman vor, dem es gelingt Inhalt und Form auf eine spielerische Art und Weise zu verbinden.

Annika Reich: Die Nächte auf ihrer Seite. Roman. Hanser Verlag, München 2015. 224 Seiten, €18,90. Weitere Rezensionen gibt es hier: im Bücherwurmloch, bei der Bibliophilin und auf Literaturen.

Wer jetzt neugierig geworden ist, der hat die Chance, ein Exemplar vom Die Nächte auf ihrer Seite zu gewinnen. Hinterlasst mir einfach bis zum 15.6. um 24 Uhr einen Kommentar oder schreibt mir eine E-Mail an mara.giese@buzzaldrins.de. Viel Glück!

Wer jetzt neugierig geworden ist, der hat die Chance, ein Exemplar vom Die Nächte auf ihrer Seite zu gewinnen. Hinterlasst mir einfach bis zum 15.6. um 24 Uhr einen Kommentar oder schreibt mir eine E-Mail an mara.giese@buzzaldrins.de. Viel Glück!

ht einfach nur zur Unterhaltung diesen, sondern auch eine medizinische oder gar therapeutische Funktion haben können, ist eine Sichtweise, die sich bereits im 16. Jahrhundert manifestiert hat: damals schrieb Michel de Montaigne seine berühmten Essais und setzte darin sein eigenes Leben und seine Gedanken immer wieder in Bezug zu Werken und Gedichten bekannter Schriftsteller. Während der beiden Weltkriege hat man später Soldaten in Lazaretten mit Büchern versorgt – die Literatur sollte vom Kriegsgeschehen ablenken und dabei helfen, traumatische Wunden zu heilen. In anderen Ländern ist die Bibliotherapie viel anerkannter und ausgereifter, es gibt beispielsweise eine

ht einfach nur zur Unterhaltung diesen, sondern auch eine medizinische oder gar therapeutische Funktion haben können, ist eine Sichtweise, die sich bereits im 16. Jahrhundert manifestiert hat: damals schrieb Michel de Montaigne seine berühmten Essais und setzte darin sein eigenes Leben und seine Gedanken immer wieder in Bezug zu Werken und Gedichten bekannter Schriftsteller. Während der beiden Weltkriege hat man später Soldaten in Lazaretten mit Büchern versorgt – die Literatur sollte vom Kriegsgeschehen ablenken und dabei helfen, traumatische Wunden zu heilen. In anderen Ländern ist die Bibliotherapie viel anerkannter und ausgereifter, es gibt beispielsweise eine