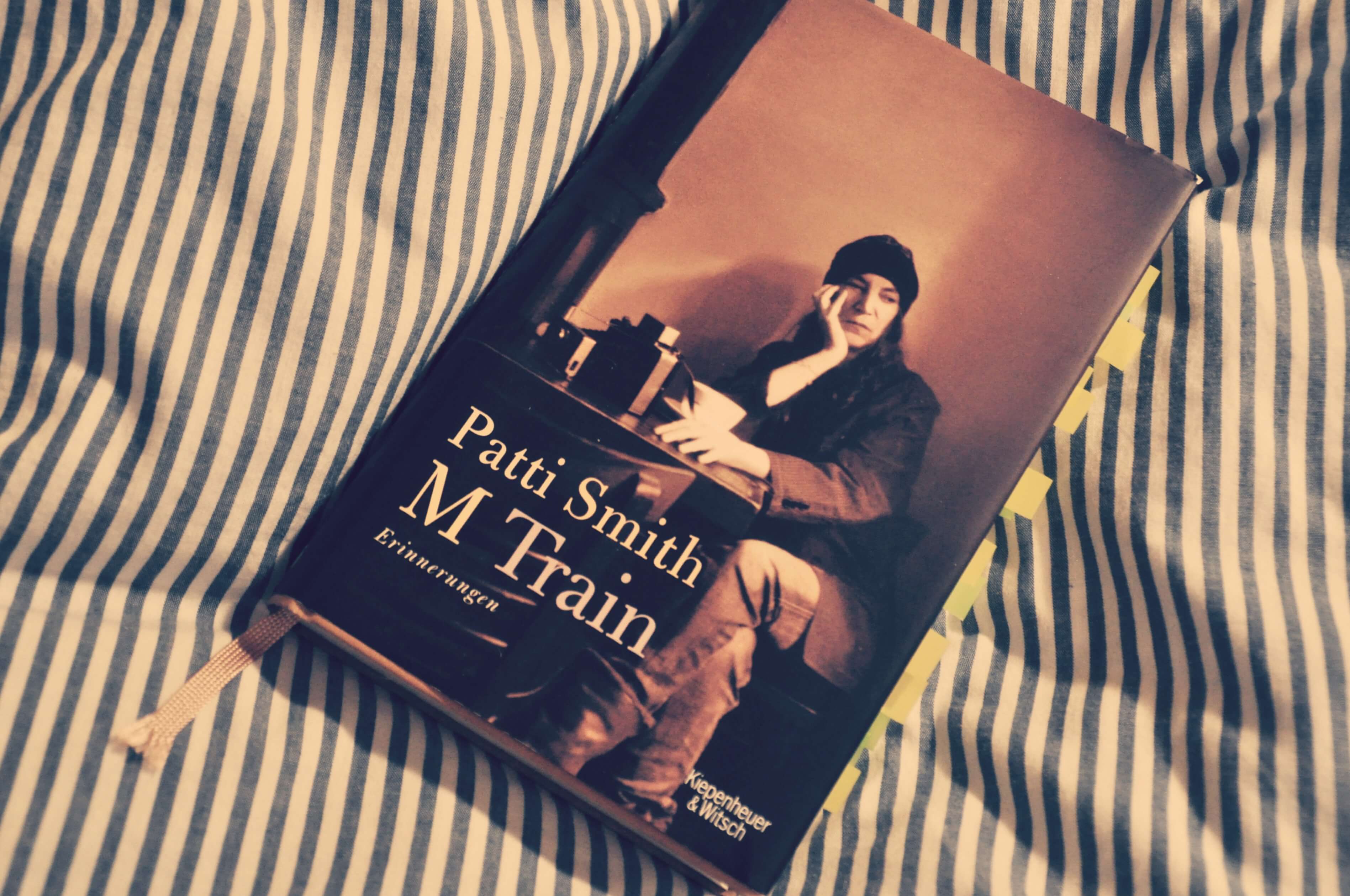

M Train trägt Erinnerungen als Untertitel und verweigert sich jeder Genreeinordnung: das Buch gleicht einem Gedankenstrom, voller Erinnerungsfetzen, voll von Kaffee, Büchern, Reisen, Liebe, Trauer und Krimiserien. Ich habe selten zuvor ein schöneres Buch gelesen, das von nichts erzählt.

Es ist nicht so leicht, über nichts zu schreiben: Ich kritzele es immer wieder mit einem Stück roter Kreide auf eine weiße Wand.

Patti Smith ist nicht nur eine gefeierte Musikerin, sondern auch eine bekannte Schriftstellerin: M Train ist nach Just Kids und Traumsammlerin bereits ihre dritte Veröffentlichung. In M Train erzählt Patti Smith von ihren Lebenserinnerungen: sie erzählt von ihrem Ehemann, ihren Kindern, den Büchern, die sie liest und von ihrer Leidenschaft für Krimiserien. Sie erzählt von Dingen, die ihr wichtig gewesen sind, die sie jedoch verloren hat. Sie erzählt von ihren Lieblingsschriftstellern: Murakami, Wittgenstein, Bolano, Bulgakow. Ich begleite Patti Smith auf unzähligen Reisen, gehe mit ihr immer wieder in Cafés, trinke dabei Kaffee um Kaffee und besuche die Gräber seelenverwandter Schriftsteller. Wir stehen am Grab von Sylvia Plath, bei Arthur Rimbaud und Frida Kahlo. Patti Smith nimmt mich mit in ihre Träume, ich begleite sie auf ihre Gedankenreisen.

Wenn ich mich unterwegs verirrte, benutze ich einen Kompass, den ich auf einem Weg in einem nassen Laubhaufen gefunden hatte. Der Kompass war alt und verrostet, aber er funktionierte noch und verband die Erde mit den Sternen. Er sagte mir, wo ich stand und in welcher Richtung Westen lag, aber nicht, wohin ich ging und was ich wert war.

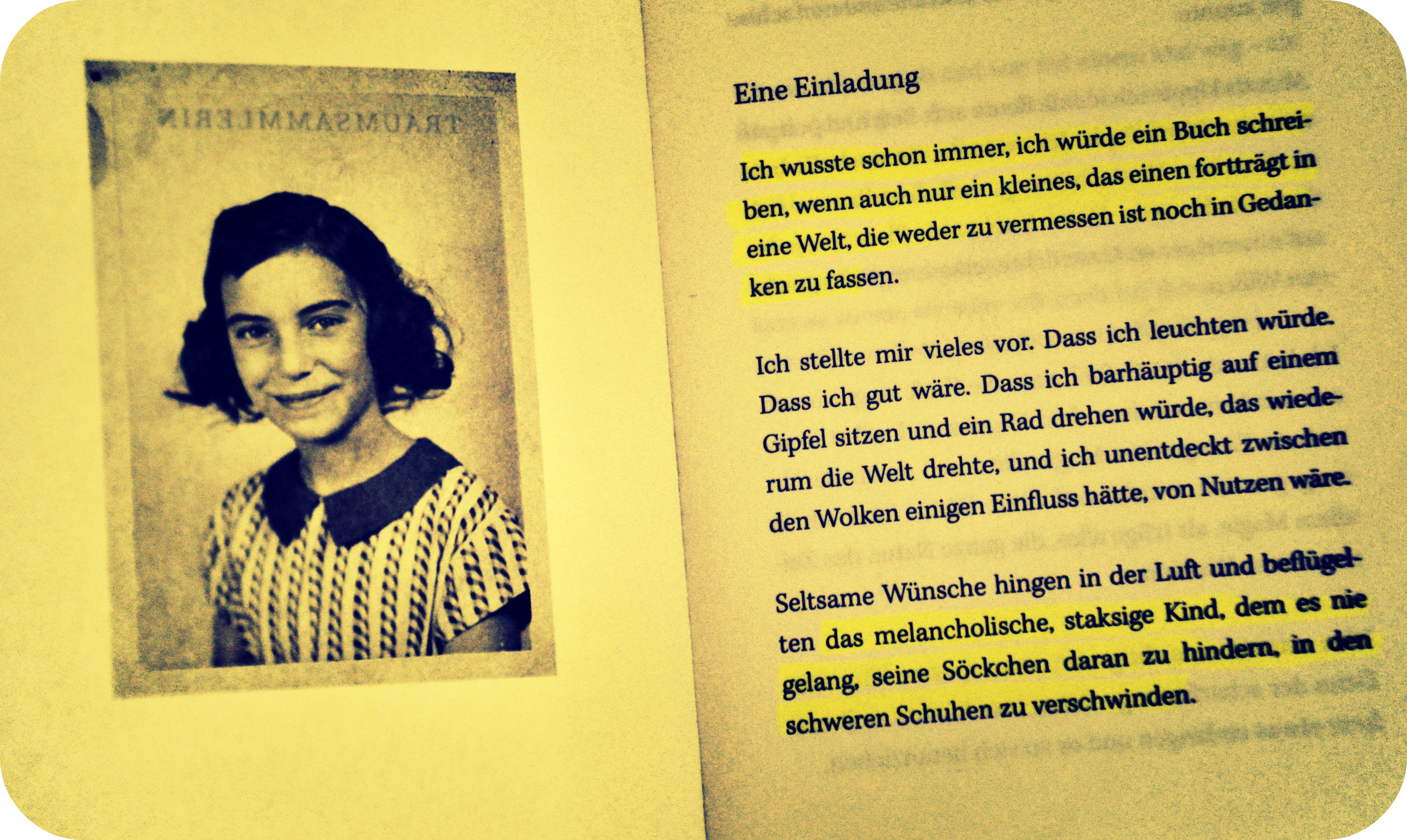

Es ist nicht so leicht, über nichts zu schreiben: so lautet der erste Satz von M Train. Ob es leicht ist, oder nicht – Patti Smith tut es auf unnachahmliche Art und Weise: ihre Gedanken sind in Fetzen gerissen, ihre Erinnerungen sind lose und experimentell, doch gleichzeitig auch poetisch, wunderschön und berührend. Unterbrochen wird der Text immer wieder von stimmungsvollen Fotografien, die alle in schwarz-weiß gehalten sind. Patti Smith schreibt nicht nur über nichts, sondern setzt alle diese Bestandteile zu einem einzigartigen Kunstwerk zusammen: ich habe M Train als Ode an das Leben, das Lesen und die Liebe gelesen. Voll von kleinen Anekdoten, Gedankensprüngen und Erinnerungen.

Zu Hause, das ist ein Schreibtisch. Die Verschmelzung eines Traums. Zu Hause, das sind die Katzen, meine Bücher und meine unerledigte Arbeit. All die verlorenen Dinge, die mich vielleicht eines Tages rufen, die Gesichter meiner Kinder, die mich eines Tages rufen werden. Vielleicht können wir Träumereien nicht lebendig machen oder staubige Reste zurückholen, aber wir können den Traum selbst einfangen und ihn heil und ganz zurückbringen.

M Train ist teils ein Erinnerungsbuch, teils ein Traumbuch – gewidmet all dem, was nicht mehr da ist und schmerzlich vermisst wird. Patti Smith trauert nicht nur um Gegenstände, die sie verlegt und verliert, sondern auch um ihren verstorbenen Mann und ihren Bruder, den sie ebenfalls verloren hat. Vielleicht ist genau das, das wichtigste Geschenk des Buches: die Erkenntnis, das wir unser ganzes Leben lang von Dingen Abschied nehmen müssen, die wir lieben, dass die Erinnerungen und Fußstapfen, die diese in uns hinterlassen, aber für immer ein Teil von uns sein können.

Patti Smith legt mit M Train ein wunderschönes und poetisches Buch vor, das sowohl zart als auch schrecklich schmerzhaft ist. Ich glaube, dass das Buch vielleicht nicht für jeden Leser und jede Leserin etwas ist: dem einen oder anderen mag es zu verkopft oder gar zu esoterisch sein. Für mich war M Train eine philosophische Entdeckungsreise, auf der ich ganz viel über das Leben gelernt habe – über die Trauer, den Glauben und die Kreativität. Für mich ist M Train nicht nur ein Buch, sondern ein Herzensbuch, das ich wohl genau zur richtigen Zeit gelesen habe – ich würde mir wünschen, dass ganz viele von euch ebenfalls dieses Buch für sich entdecken werden.

Patti Smith: M Train. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Brigitte Jakobeit. Kiepenheuer & Witsch Verlag, März 2016. 336 Seiten, €19,99.

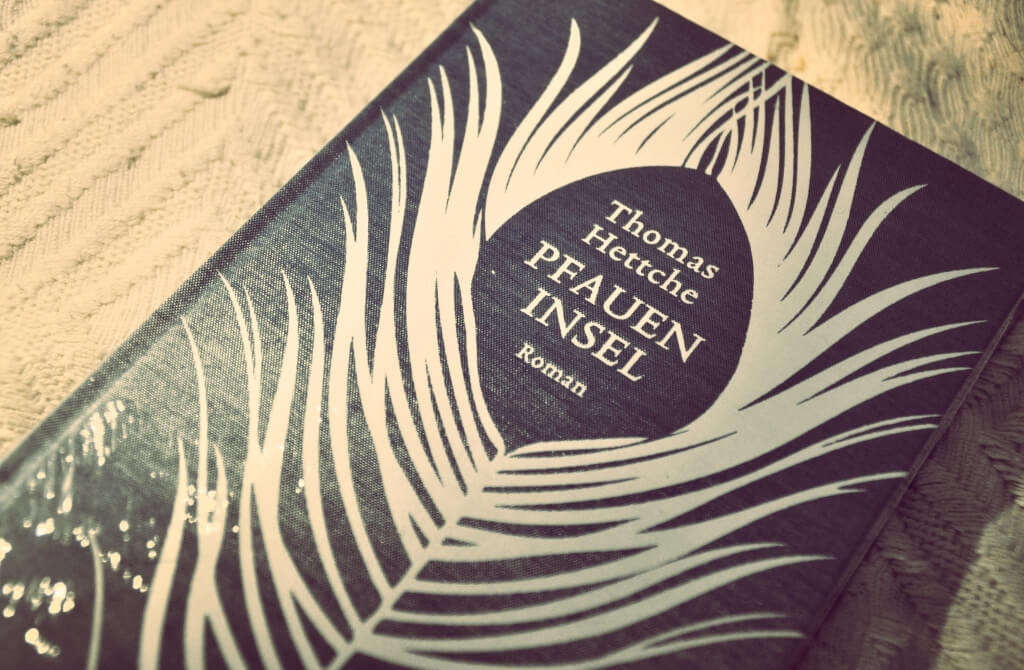

Nichts auf der Pfaueninsel steht sicher in seiner Zeit. Jede Geschichte beginnt lange, bevor sie anfängt.

Nichts auf der Pfaueninsel steht sicher in seiner Zeit. Jede Geschichte beginnt lange, bevor sie anfängt.